设置头像-装饰主页

设置我的新头像

请选择一个新照片进行上传编辑。

头像保存后,您可能需要刷新一下本页面(按F5键),才能查看最新的头像效果

隈研吾语录

|

文 / 摘自《反造型》、《负建筑》

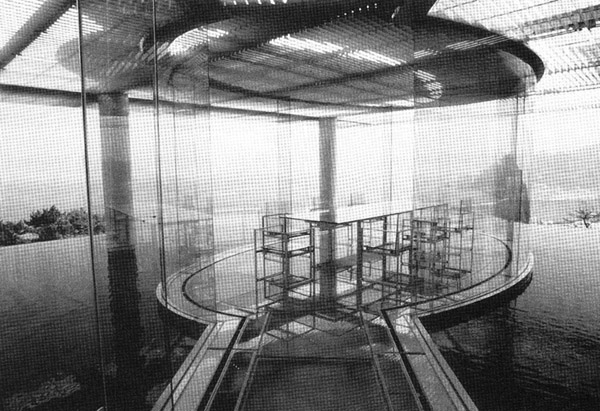

水/玻璃 单一建筑与世界融合

水/玻璃 单一建筑与世界融合

“水/玻璃”是对地面形式的可能性进行的一次探索实验。把建筑的最上部设定为实验场。最上部的地面是一片平坦的水面,水深仅15cm。15cm的水深,贴有深绿色的花岗岩。因为有了石头的深色,水底的存在消失了,从意识中消失了,只留下一片闪烁摇曳的水面。这片水面,悠然地悬浮在海边的悬崖上。就在约100m的下方,是另一片水面——海面。两个相似的平面相距百米平行存在着。于是,以这两个平面为材料,就可以进行各种实验。海面代替世界,空中的水面代替建筑。利用这两个平面,尝试以各种形式对主体、建筑、世界这三个要素进行连接。像这样在自然之中设置了一个精妙的实验装置。在这里,围绕世界的各种关系可以得到实验,各种哲学上的假说可以得到具体的验证。自然时时刻刻在变化,赋予这个实验设备各种边界条件。一瞬间,会让人觉得上下水面完全融为一体。主体甚至会感觉就像直接悬浮在海面上。这时,以水为媒介,主体与世界直接连接在了一起。从这个意义上说,海面替代成了世界。这种印象,在雨天更为突出。雨天的时候,海面与天空合二为一,呈现出一片暧昧的灰色,最高层的水面也变成一片灰色。世界与建筑的一切都融合在了一起,成为分不清彼此的暧昧色块。就连固体、液体和气体的区分也消失了,一切都变换成蓝灰色的粒子,把主体围裹起来。这时,一个单一的建筑无限扩张,与世界融合,与此同时,世界的一切都被压缩在了一个建筑之中,埋藏起来。

水/玻璃

龟老山 移动的场景序列

即使说是透明的建筑,目的也不在于创造一个造型体出来,而是要做一个主体移动的场景序列,做出一个控制视线的装置。这才是本来的目的。如果从观景台这个程序里,把其自身的形象隐去,剩下的,就是登上观景台,再走下观景台的时序,以及在这个序列中展开的各种实现的运动。这个设计的目的就是做一个没有形态,完全着眼于运动本身的规划。可是,在山顶的广场上,任何一个物质的块体出现,都会成为杵在环境中的造型体。这可以说是这块基底的宿命了。尽可能运用纤细而透明的物质来克服这一宿命,就是这个设计方案的课题。

即使说是透明的建筑,目的也不在于创造一个造型体出来,而是要做一个主体移动的场景序列,做出一个控制视线的装置。这才是本来的目的。如果从观景台这个程序里,把其自身的形象隐去,剩下的,就是登上观景台,再走下观景台的时序,以及在这个序列中展开的各种实现的运动。这个设计的目的就是做一个没有形态,完全着眼于运动本身的规划。可是,在山顶的广场上,任何一个物质的块体出现,都会成为杵在环境中的造型体。这可以说是这块基底的宿命了。尽可能运用纤细而透明的物质来克服这一宿命,就是这个设计方案的课题。

龟老山展望台

村井美术馆 连接过去与现在的套匣

在经过这一番复杂的工序之后,套匣构造的袖珍美术馆就出现了。这既是老建筑,同时又是新建筑。是21世纪初的建筑,同时也是20世纪40年代的建筑。建筑连接着20世纪初东京的住宅区,同时与最宁静的20世纪40年代的此地连接在一起。是物品充当了连接的媒介。哪怕再小的木板,也蕴藏着这样的力量。一粒种子落下,长成一棵树,被砍伐,做成木板,用于建筑,成为人生活的一部分,在那个场所的自然环境中不断风化。一路经历了怎样的时间?一切都被积存在了这一片一片的木板之中。电脑的一枚芯片里储存的信息量大得惊人,而所有的物质中都存储着更大密度和更多真实感的各种各样的信息。建筑师的工作就是将这些信息巧妙地提取出来——这样定义未尝不可。而建筑就是以物质为媒介,用来连接人与世界的装置——我不由做了一个这样的新定义。柯布西耶将住宅定义为“用于居住的机器”,建筑其实是“用于连接的机器”。

在经过这一番复杂的工序之后,套匣构造的袖珍美术馆就出现了。这既是老建筑,同时又是新建筑。是21世纪初的建筑,同时也是20世纪40年代的建筑。建筑连接着20世纪初东京的住宅区,同时与最宁静的20世纪40年代的此地连接在一起。是物品充当了连接的媒介。哪怕再小的木板,也蕴藏着这样的力量。一粒种子落下,长成一棵树,被砍伐,做成木板,用于建筑,成为人生活的一部分,在那个场所的自然环境中不断风化。一路经历了怎样的时间?一切都被积存在了这一片一片的木板之中。电脑的一枚芯片里储存的信息量大得惊人,而所有的物质中都存储着更大密度和更多真实感的各种各样的信息。建筑师的工作就是将这些信息巧妙地提取出来——这样定义未尝不可。而建筑就是以物质为媒介,用来连接人与世界的装置——我不由做了一个这样的新定义。柯布西耶将住宅定义为“用于居住的机器”,建筑其实是“用于连接的机器”。

村井美术馆

莲屋 细节的推敲与进化

从否定这宗陈腐的化妆法开始,莲屋(lotus house)的设计启动了。不用薄石板(上文说到贴到混凝土结构体表面显得高档)来欺骗人的眼睛,反而对其“薄”进行肯定,积极地传达它的“薄”,将“薄”作为建筑的武器。把石头做成轻盈的屏蔽放置在建筑与环境之间,它将起到将两者柔和地连接的作用。屏风能遮挡强烈的日光,还能将建筑前方小河上吹来的清风引进屋来。这样的装置,可否用洞石来制作呢?我开始画起了草图。之前,在“石头美术馆”这个作品中我曾尝试过同样的屏风。那时,我曾将棒状的剖面(40mm x150mm)做成横格子的样子,然后装在石柱上。我们在设计上、施工上都付出了很多的辛劳,这才找到了那样的细节。不过后来反思起来,那样的做法会使支撑屏风的柱子变粗,让屏风整体丧失轻灵的质感。每经过一个项目要在细节上取得一点进化,可以说这就是建筑有意味的地方。做建筑是绝不能急于求成的。不是把一个项目看成一个作品,而是把自己的整个人生当成一个作品,必须怀着这样平和的心态,一点一点在地面攀爬般地前行。最近我似乎越来越强烈地感觉到,宽宏的心胸、不焦躁的心境才能诞生出建筑。

那么,不树立支柱,怎样才能解决石屏风的支撑问题呢?用细绳把石头吊起来怎么样?我对建造“石头美术馆”时一同艰苦工作的白井石材的白井先生说了这个想法。白井对我的超乎常理的想法应该已经习惯了,这次他也不会笑话我这个鲁莽的提案吧。像这样可以讨论荒唐想法的工匠对于建筑师来说是非常重要的。一个孤家寡人的天才,无论有怎样的想法,也绝不能做出好的建筑。建筑是团队协作的产物,要组建好的团队,需要费相当长的时间。白井和做结构的新谷真人先生经过计算得出的结论是,细钢绳还是不行,但如果用不锈钢板来悬吊的话,应该是可行的。新谷又建议,如果不用一整片的长条金属板,把短小的金属板锁链般地连接起来,应该能具备抗震、抗强风的性质。用锁链来做悬吊,这是我想都没想过的方法。当然,新谷和白井也并没有百分之百的把握。“也许总有办法的”,首先做了试样模型,对强度和耐久性进行确认。几乎所有的项目我们都会制作这样的试样模型。不经过这样的验证,就不知道是否真的可行。像这样,我们对所有新的细节和材料都要一一进行试验,所以设计工作的效率非常糟糕,很多建筑师会将自己的招牌材料反复使用,可我们无法忍受这种枯燥的做法。一个工程结束必定会有某种反思,会找到新的课题。因此绝不会出现同一细节的反复使用。

从否定这宗陈腐的化妆法开始,莲屋(lotus house)的设计启动了。不用薄石板(上文说到贴到混凝土结构体表面显得高档)来欺骗人的眼睛,反而对其“薄”进行肯定,积极地传达它的“薄”,将“薄”作为建筑的武器。把石头做成轻盈的屏蔽放置在建筑与环境之间,它将起到将两者柔和地连接的作用。屏风能遮挡强烈的日光,还能将建筑前方小河上吹来的清风引进屋来。这样的装置,可否用洞石来制作呢?我开始画起了草图。之前,在“石头美术馆”这个作品中我曾尝试过同样的屏风。那时,我曾将棒状的剖面(40mm x150mm)做成横格子的样子,然后装在石柱上。我们在设计上、施工上都付出了很多的辛劳,这才找到了那样的细节。不过后来反思起来,那样的做法会使支撑屏风的柱子变粗,让屏风整体丧失轻灵的质感。每经过一个项目要在细节上取得一点进化,可以说这就是建筑有意味的地方。做建筑是绝不能急于求成的。不是把一个项目看成一个作品,而是把自己的整个人生当成一个作品,必须怀着这样平和的心态,一点一点在地面攀爬般地前行。最近我似乎越来越强烈地感觉到,宽宏的心胸、不焦躁的心境才能诞生出建筑。

那么,不树立支柱,怎样才能解决石屏风的支撑问题呢?用细绳把石头吊起来怎么样?我对建造“石头美术馆”时一同艰苦工作的白井石材的白井先生说了这个想法。白井对我的超乎常理的想法应该已经习惯了,这次他也不会笑话我这个鲁莽的提案吧。像这样可以讨论荒唐想法的工匠对于建筑师来说是非常重要的。一个孤家寡人的天才,无论有怎样的想法,也绝不能做出好的建筑。建筑是团队协作的产物,要组建好的团队,需要费相当长的时间。白井和做结构的新谷真人先生经过计算得出的结论是,细钢绳还是不行,但如果用不锈钢板来悬吊的话,应该是可行的。新谷又建议,如果不用一整片的长条金属板,把短小的金属板锁链般地连接起来,应该能具备抗震、抗强风的性质。用锁链来做悬吊,这是我想都没想过的方法。当然,新谷和白井也并没有百分之百的把握。“也许总有办法的”,首先做了试样模型,对强度和耐久性进行确认。几乎所有的项目我们都会制作这样的试样模型。不经过这样的验证,就不知道是否真的可行。像这样,我们对所有新的细节和材料都要一一进行试验,所以设计工作的效率非常糟糕,很多建筑师会将自己的招牌材料反复使用,可我们无法忍受这种枯燥的做法。一个工程结束必定会有某种反思,会找到新的课题。因此绝不会出现同一细节的反复使用。

莲屋

模糊场和物 函数的思维模式

把世界分割成场和物的这种思维模式不仅主宰了现代建筑和设计,而且还深入到我们思维的所有领域。例如,函数的思维模式。函数是一个不变的场,在这个场中带入可置换的变数这一思维模式就与此相同。这时,关于函数是线性的还是非线性的分类,即关于函数是可以预测的还是不可预测的分类其实没有太大的意义。从这个意义上来看,非线性显得非常无聊。因为在设定函数和变数这一对数时,它已经收到了场和物这一分割图示的分配。那么我们是否有可能超越分割呢?例如,计算机OS(操作系统的缩写)被称为是客体指向,它的新颖之处在于它否定了函数和变数的分类。在这个系统中,变数不是带入函数中的数,而是与函数等价的一个数。正因为如此,计算机的运算速度得到了飞跃的提升……我们现在需要的就是这种与客体指向相同的思维模式,即不分割场和客体的思维模式,在具体操作过程中,模糊场和物之间的界限,使之无法进行分割。所谓世界变复杂了,指的是这样一种状态,即物、建筑、城市,所有的一切都紧紧地捆绑在一起难以割裂,而与这一切相关的如信息、欲望等也与它们紧密联系在一起,相互融合,不能分割。因此,再用场和物的这种关系来适应这个世界似乎已经没有可能了。

把世界分割成场和物的这种思维模式不仅主宰了现代建筑和设计,而且还深入到我们思维的所有领域。例如,函数的思维模式。函数是一个不变的场,在这个场中带入可置换的变数这一思维模式就与此相同。这时,关于函数是线性的还是非线性的分类,即关于函数是可以预测的还是不可预测的分类其实没有太大的意义。从这个意义上来看,非线性显得非常无聊。因为在设定函数和变数这一对数时,它已经收到了场和物这一分割图示的分配。那么我们是否有可能超越分割呢?例如,计算机OS(操作系统的缩写)被称为是客体指向,它的新颖之处在于它否定了函数和变数的分类。在这个系统中,变数不是带入函数中的数,而是与函数等价的一个数。正因为如此,计算机的运算速度得到了飞跃的提升……我们现在需要的就是这种与客体指向相同的思维模式,即不分割场和客体的思维模式,在具体操作过程中,模糊场和物之间的界限,使之无法进行分割。所谓世界变复杂了,指的是这样一种状态,即物、建筑、城市,所有的一切都紧紧地捆绑在一起难以割裂,而与这一切相关的如信息、欲望等也与它们紧密联系在一起,相互融合,不能分割。因此,再用场和物的这种关系来适应这个世界似乎已经没有可能了。