郑时龄:世博建筑 记忆中的丰碑

|

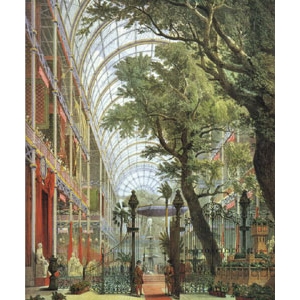

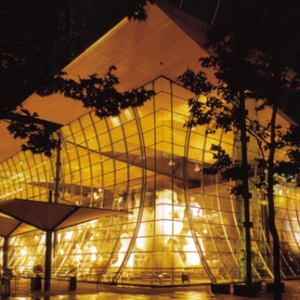

世界博览会是一场汇聚着人类物质文明与精神文明成果的全球性盛会,她的每一次举办,都会对社会的进步、科技的创新、城市的发展、理念的更新产生广泛而又积极的意义,带来无比的动力;她的每一次举办,也会给我们留下大量的物质财富与精神财富。面对着一百五十多年的世博发展历史,我们不由得为她所取得的丰硕成果而感到震撼。其实,仅从历届世博会的建筑这一侧面,我们就可以充分感受到世博会所创造的种种辉煌。为引领读者更为系统地了解世博会的相关发展历史,并为当今的办博工作带来一定的借鉴,本刊特别邀请郑时龄院士为我们撰写了“世博建筑巡礼”系列文章,该系列将从本期起在本刊连续刊登。 世博会有一句为世界广泛认同的口号:一切源于世博会。这句口号的含义是世博会改写了人类的历史,世博会用它的理念和展示的科技成果,提出了世界发展的方向。1851年第一届世博会之所以能成功举办,也是因为这个时期是人类历史发展的一个重要转折点。世博会是工业革命和科技进步的产物,它对社会政治经济的发展起着举足轻重的作用。按照现代宏观经济学的理论,现代世界的发展以1850年作为一个里程碑,从1850年开始,英国的发展走在世界的最前列,然后是欧洲其他国家和美国,世界经济的发展大约每35年翻一番。因此,世博会的出现也是由于时代的推动,标志着社会发展的新时代。 世博建筑 引领建筑新思潮 历届世博会的建筑和博览会上展示的产品一样,都是世博会的主要亮点,而且世博会建筑本身就是一种展品。1851年伦敦世博会的水晶宫本身就具有轰动效应,开创了建筑工业化。1889年巴黎世博会的埃菲尔铁塔和机械馆堪称建筑史上的里程碑。1915年旧金山世博会留下的建筑是美术馆(1966年重建)。1925年巴黎世博会载入史册的建筑是新精神馆以及这届世博会所创导的装饰艺术派建筑风格。1929年巴塞罗那世博会的德国馆(1986年重建)成为现代建筑的典范。1958年布鲁塞尔世博会的原子塔成为标志性建筑,这届世博会的美国馆、飞利浦馆和工程技术馆引领了现代结构工程技术。1962年西雅图世博会的太空针塔成为标志性建筑。1967年蒙特利尔世博会的标志性建筑是栖居67和美国馆。1968年圣安东尼奥世博会对圣安东尼奥河滨水空间的整治成为城市设计的成功先例。1970年大阪世博会的节日广场和太阳之塔成为标志性建筑,并推动了膜结构的发展。1992年塞维利亚世博会展示了户外空气调节装置、柏林墙碎片等,这届世博会的日本馆成为重要的标志性建筑。1974年斯波坎世博会的河滨公园,1975年冲绳世博会的水上都市,1986年温哥华世博会的加拿大馆,1992年热那亚世博会的大讲坛主题馆,1998年里斯本世博会的里斯本东方车站,2000年汉诺威世博会的芬兰馆、荷兰馆、瑞士馆、日本馆等都是足以载入世界建筑史的优秀作品。 在世博会的建筑发展史上,有几项重要的事件对世博会建筑的发展起着十分关键的推动作用: 1876年美国费城世博会是为了纪念美国建国100周年,开始允许各国建立独立展馆; 1900年法国巴黎世博会的主题是“回归19世纪,展望新世纪”,开始出现功能分区,开始设立集中的国家展馆区; 1904年美国圣路易斯世博会是为了纪念美国从法国手中购得路易斯安那州100周年,这届世博会改变了原来的百科全书式的展示方式,开始走向专题表达,从工业的范畴转向文化的范畴,重视建筑的形象和文化表达甚于体量和技术; 1933年美国芝加哥世博会的主题是“一个世纪的进步”,从此开始确立世博会的主题; 1937年法国巴黎世博会的主题是“现代世界的艺术与技术”,世博会开始设立主办国的地方展馆; 1974年美国斯坎波世博会的主题是“无污染的进步”,世博会开始关注环境价值; 2000年汉诺威世博会的筹备过程中提出了可持续发展的汉诺威设计原则,对绿色建筑、生态建筑和生态城市的发展具有十分重要的意义。 世博建筑 时代和文化的象征 世博会建筑是历史记忆中的丰碑,因为世博会建筑,尤其是各国和各地区的展馆大多数都是由该国和该地区的著名建筑大师所设计的,而且多为临时建筑,绝大多数的世博会建筑都在博览会后拆除,其中有极少数建筑由于其历史和文化价值而在若干年或几十年以后得以重建。世博会建筑标志着工程技术的进步,这些建筑大部分留存在记忆中,留存在新闻报道之中,留存在非物质的记忆中,甚至照片也都很少流传下来。 世博会建筑是时代和文化的象征,它引领了20世纪的建筑思潮和建筑技术。它们或者表现了新技术和建筑的实验性;或者表现了国家和地区的文化;或者表现各国和各地区不同的世界观和价值观;或者表现了建筑的高度艺术性;世博会建筑也在形象上代表了各个国家和地区,是国家的象征。 世博会建筑有以下5个特点: 短暂性。世博会上的大部分建筑都是临时建筑,其酝酿的时间、施工建造的时间,以及建筑存在的历史比较短暂,往往在博览会后就被拆除,或巡回展览。只有很少的博览会建筑得以永久留存或得到重建。由于其短暂性,由于其场所的特殊性,建筑基本上无需考虑与环境及城市的关系。大部分留存下来的建筑功能都会有所改变。但是由于留存下来的建筑很少,世博会的大部分建筑都属于实验性建筑,许多建筑史书对世博会建筑的论述相对比较少。 空间的局限性。世博会展馆的面积有限,因此,世博会建筑的体量相对比较小,建筑要在有限的空间中传达无限的综合性的信息。 建筑功能的特殊性和形象的重要性。有些世博会建筑只是展示产品的舞台布景,是展品的陪衬。由于代表国家,建筑具有符号作用,建筑的功能相对比较简单,建筑本身就是一种展示,世博会的建筑必定是原创的作品,建筑的形象显得十分重要。 表现未来的建筑和建筑技术。由于世博会是展示各国各地区的科技和文明领域最新成就的场所,各国各地区的建筑也是展示的手段,世博会建筑引领了建筑技术和建筑思潮。 世博会的许多建筑的价值只是在日后才被世人所认识。有一些世博会建筑在拆除几十年后重建,表明了对这些复建展览馆的价值的肯定。最有代表性的是密斯凡德罗设计的1929年巴塞罗那世博会德国馆(1986年重建),西班牙建筑师何塞普路易塞特和路易斯拉卡萨设计的1937年巴黎世博会西班牙共和国馆(1992年重建)。 世博建筑 促进城市可持续发展 世界博览会作为建筑学历史上不容忽视的一页,对于近现代建筑学的发展起着深刻的影响和促进作用。世界博览会力求展示现阶段世界科技文明领域最前沿的研究成果,每一届世博会都是最新科技的斗秀场和试验场。建筑科技在其中占了相当的比重,有时作为成熟的建筑成果直接体现在世博会的场馆建筑中,有时只作为单项的新技术成果在世博会上与世人见面。 建筑技术的成熟和发展,影响了日后建筑的发展趋势,最终会在新的一届世博会上得以集中展现。世界博览会既是一个阶段建筑技术发展的集中回顾和总结,每一届世博会有如为我们提供了一个个建筑技术发展的切片,让我们了解既有的成果;同时,在世博会上出现的新兴技术也为我们提供了未来建筑技术发展的新趋势,预示了未来建筑发展的方向。 实际上,世博会的建筑不总是代表进步的方向,历史上不乏倒退的实例,例如1893年芝加哥世博会、1915年旧金山世博会和1962年西雅图世博会就表现了复古的思潮。但是就总体而言,世博会建筑代表了世界建筑发展的方向。 世博会基本上是城市的世博会,与城市的发展史密切相关。世博会的成功与否仅就与设计有关的领域而言,就取决于规划与建筑、景观、展示、标识等系统的整合,改变以往相互割裂、自我封闭的专业领域界限。世博会在规划上的成功则取决于其区域定位以及与城市的总体关系,包括交通、环境及城市管理等因素。世博会是一项以所在城市为依托、世博园区为主要平台的多元化大型展示和庆典活动。在经济全球化的背景之下,这种大型活动不仅成为城市竞争力的标识,而且活动的举办,可能影响城市的未来发展,成为城市实现未来发展目标的动力。因此,世博会往往成为各个举办城市进行大规模建设、推动城市发展的催化剂,主办方大多很注重世博会项目计划和城市规划战略之间的联系,同时也特别关注世界博览会结束之后保证城市可持续发展的可能性,而不是让这个地区成为孤立的城市碎片。

|

会员评论