九寨沟景区沟口立体式游客服务中心 / 清华大学建筑设计研究院

|

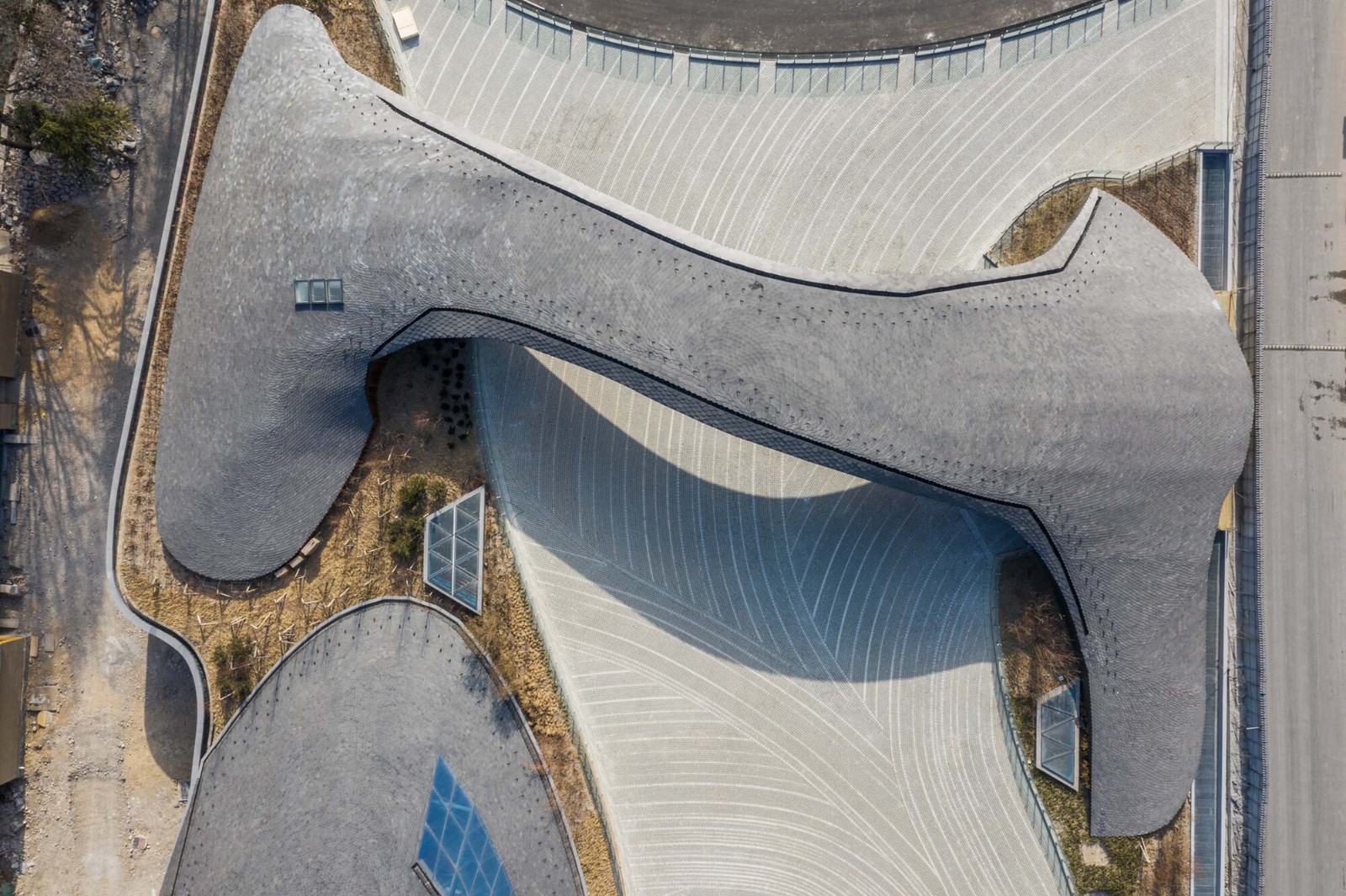

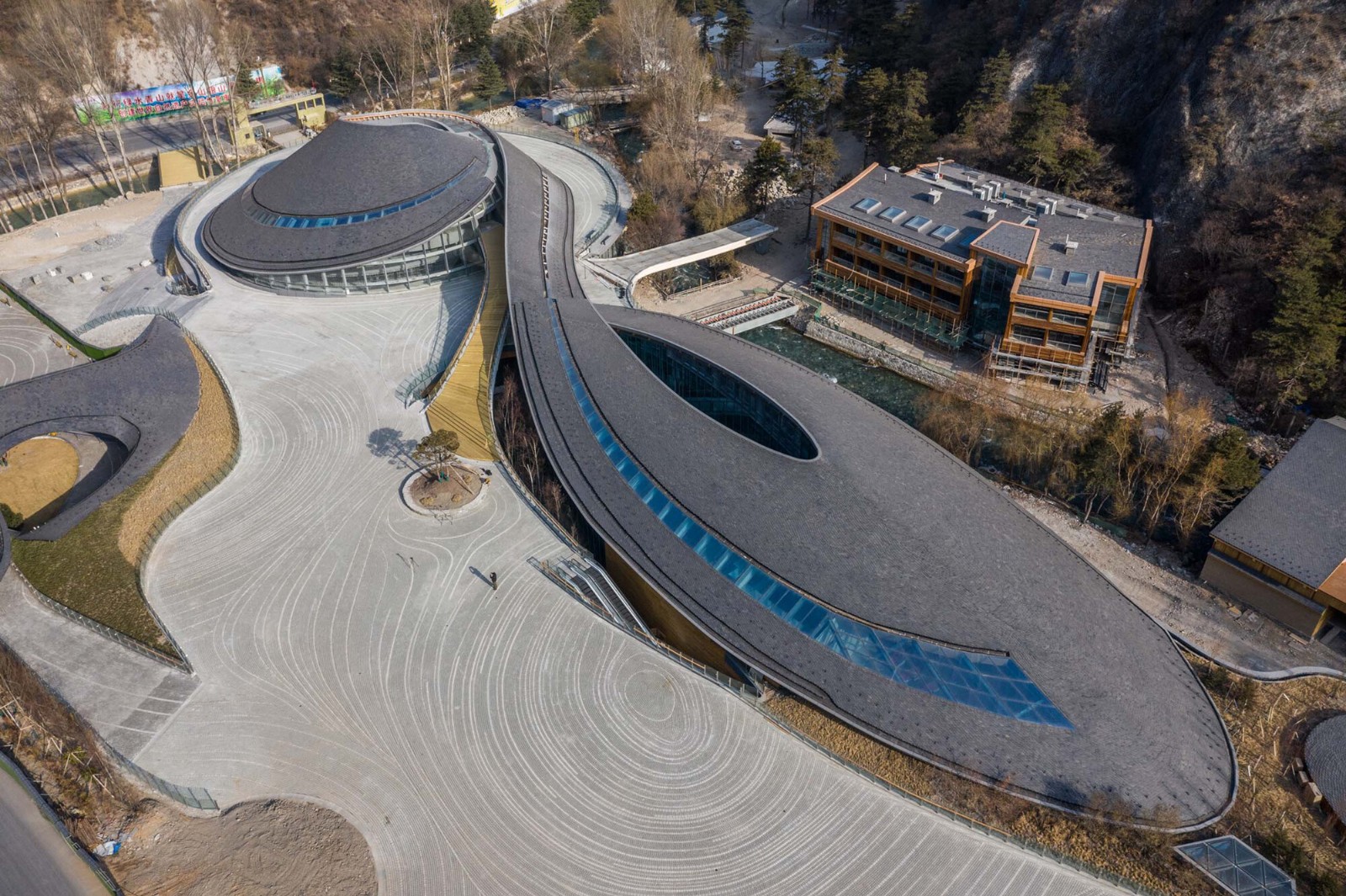

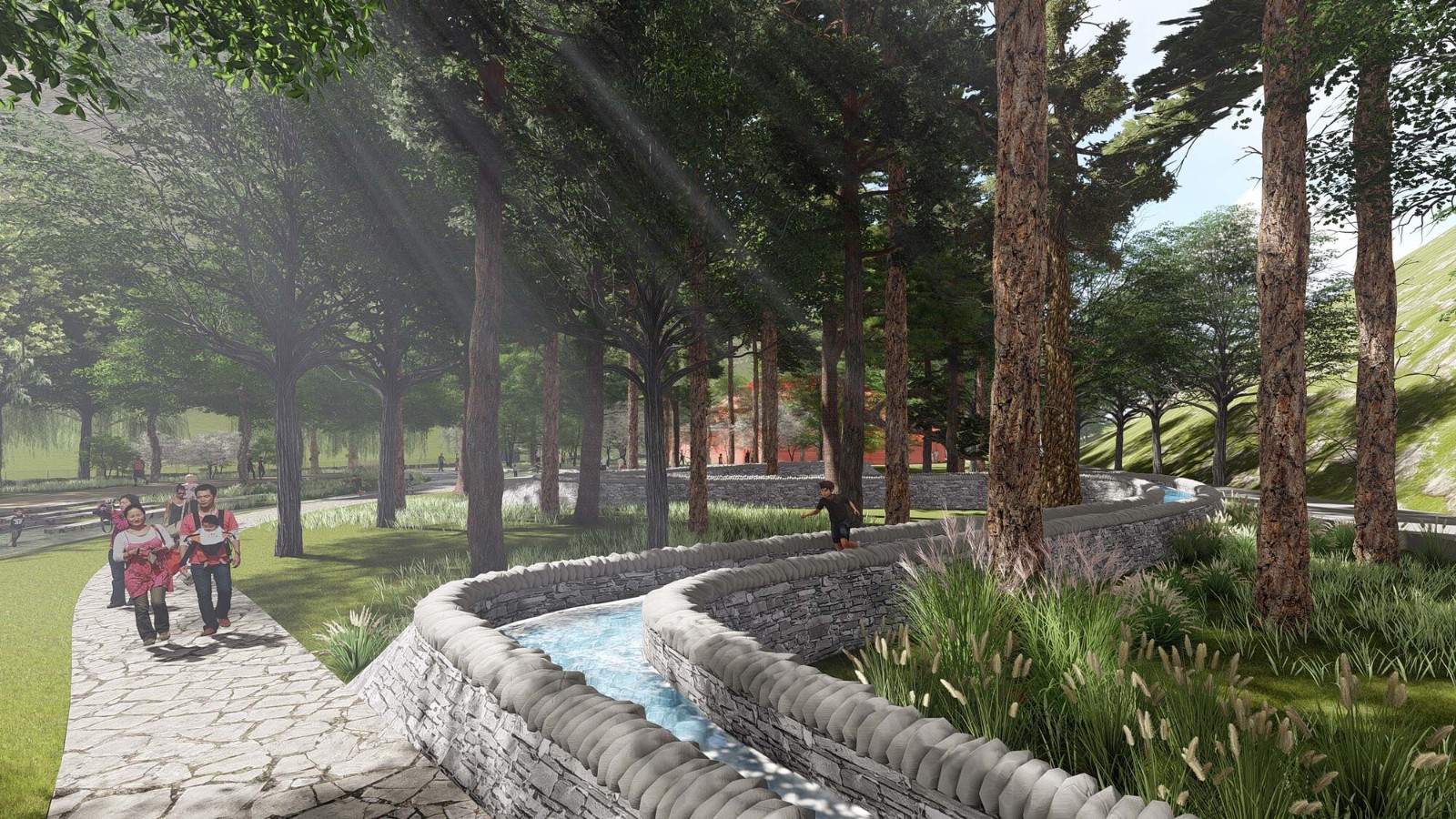

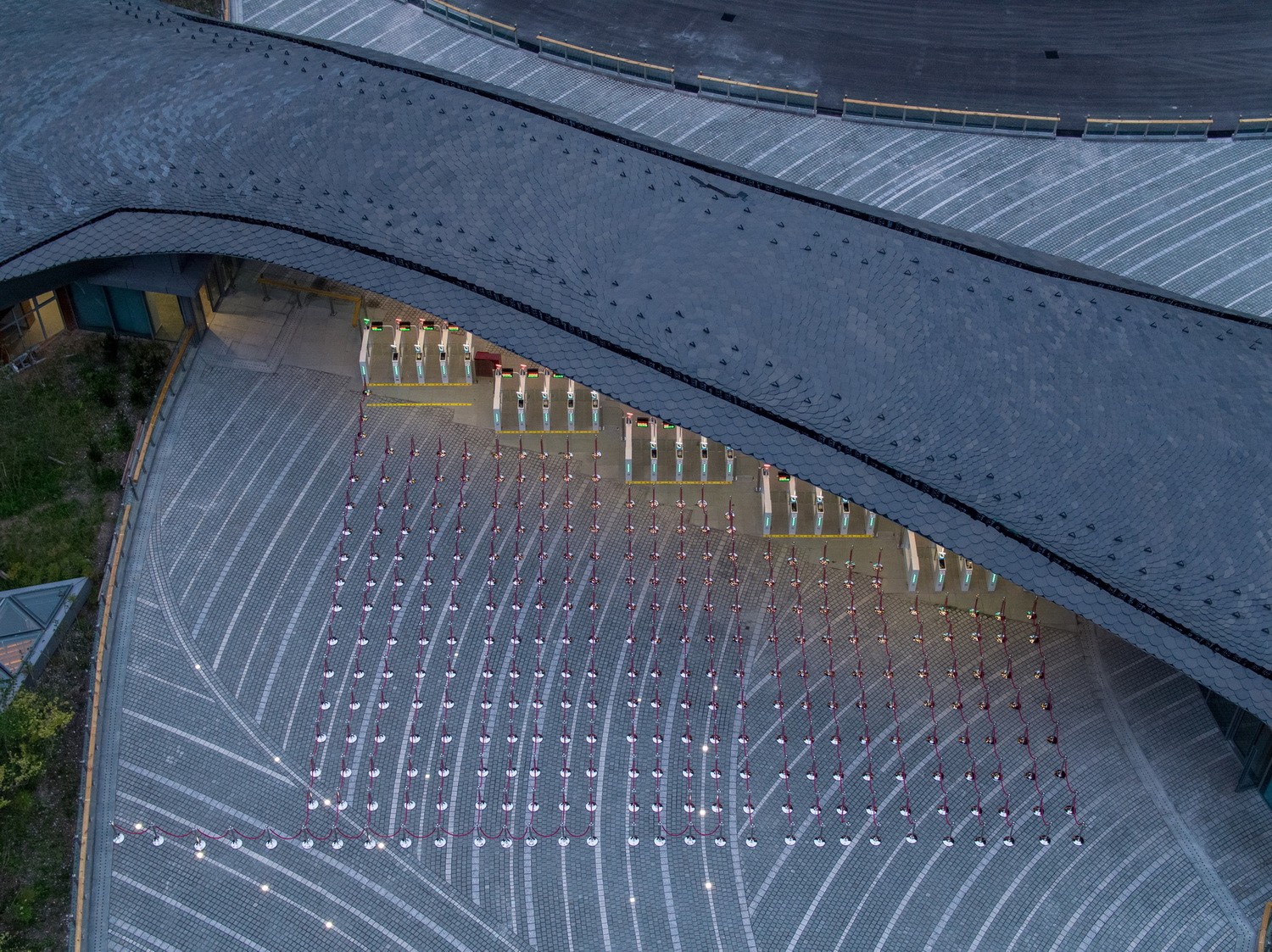

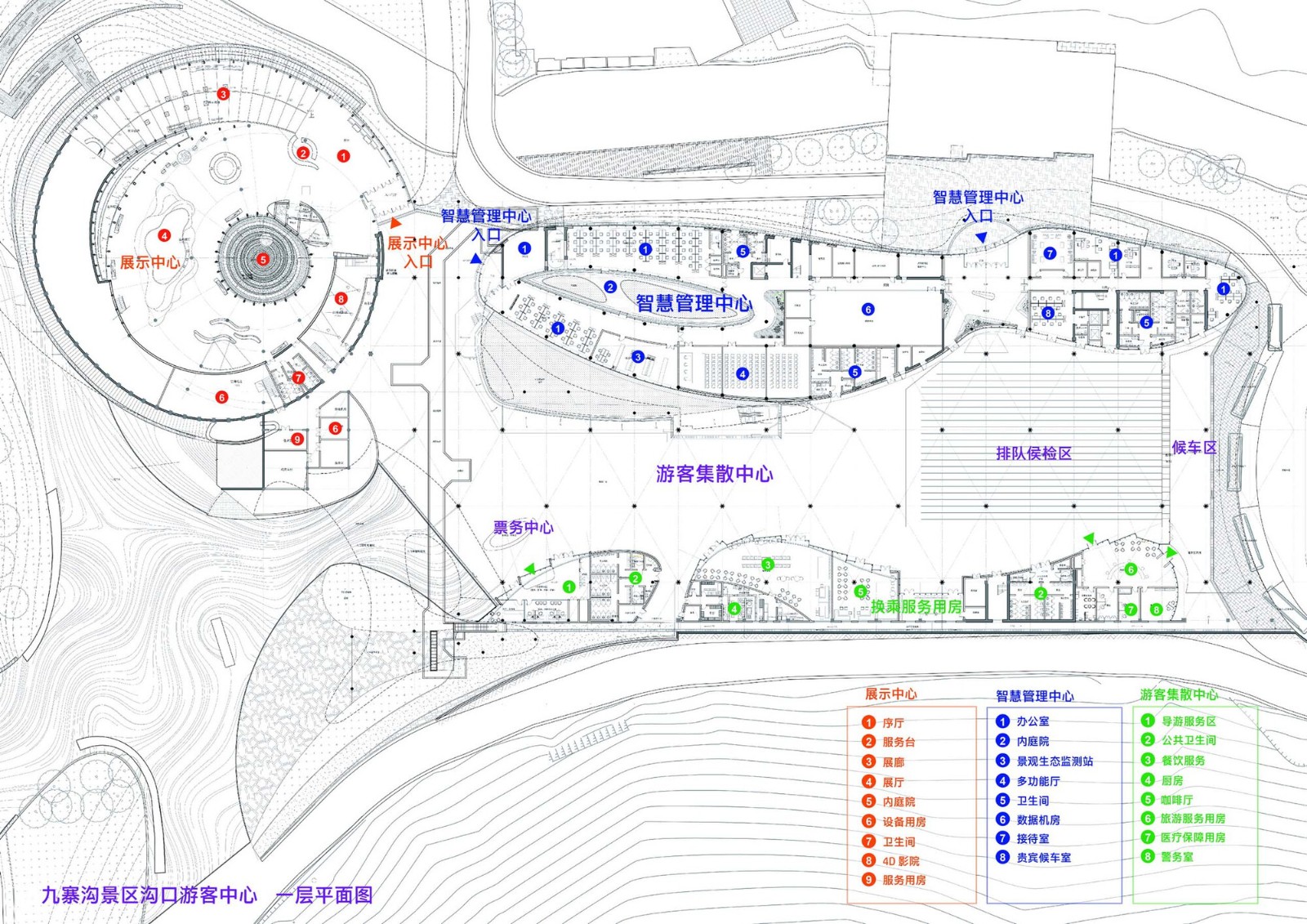

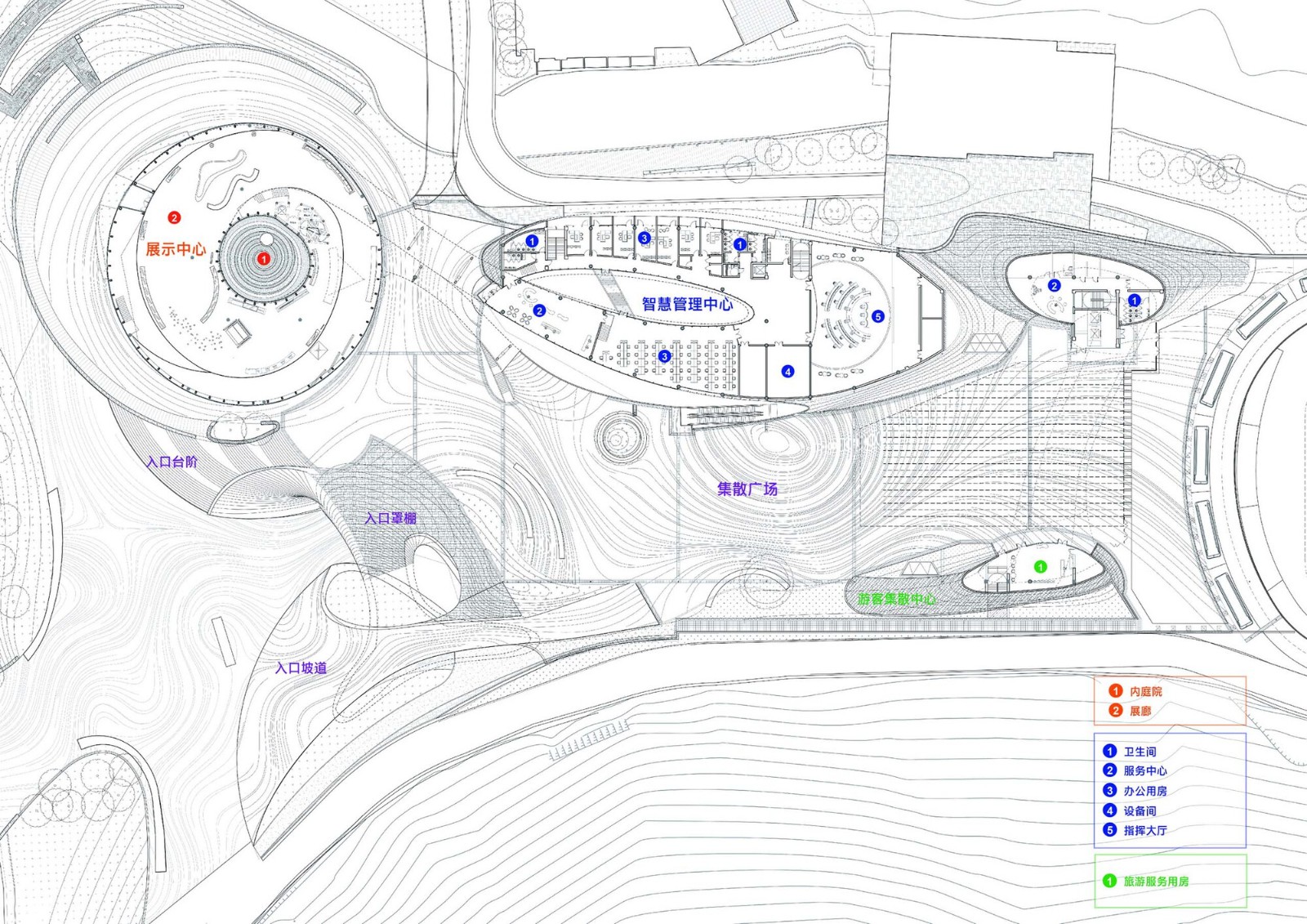

项目概况 设计理念 利用场地原有地势,西侧的山边比东侧的翡翠河畔高6米左右,设置了平台层与西侧场地标高持平,作为游客的主要出发层;平台下层比翡翠河水位略高,作为游客主要的到达层;在游客高峰时段,平台层和平台下同时作为出发层,游客可快速进沟游览。在出发层可以饱览沟口的三山两河,成为进入景区的前奏。集散中心充分利用原场地高差,既避免了地下水位过高给施工带来的诸多困难,又造就了平台形象的亲近感。 入口设计 大罩棚采用三颗开花柱顶起跨度38米的大型不规则形态单层网壳胶合梁木结构,这在国内实属首次。罩棚西侧为坡度小于8%的坡道,游客沿坡道缓步走上平台上层集散、换乘,罩棚拱形起伏如山形的屋面采用九寨沟当地的石板瓦,结合罩棚前象征九寨的水、形似藏文元音的符号,形成了最具地域特色的标志性入口。平台上层的罩棚下为入口检票区域。该罩棚由两道钢结构空间曲梁封边,以费马螺旋线分格的胶合梁作为共同受力结构体系,跨度41米,由集散中心平台上缓缓涌起,以自然、舒展的框景将连绵起伏的群山揽入画境。 平台下的集散空间有6000多平方米,考虑让这个空间既自然又让游客心理感受不压抑,将原本单调的立柱跨距拉大,以拱形钢梁解决跨度增大后的受力问题,形成六个方向的连续拱,当六个方向的拱汇合在一起,就形成了开花柱——一种力学和美学相结合的、富于自然特色的结构形式,这种钢结构柱不需要额外的装饰,结构即是建筑,受力即是装修,既表达了力学之美,又节省了装修投资。36棵开花柱托举起平台下的集散空间,象征着一年四季九寨沟的美景,又一次用建筑语言向自然致敬。开花柱丰富的柱头形态为集散平台下空间平添了富于韵律的美感,在实际运营当中,即使数千人进入该空间,游客也不感觉压抑、低矮,反而成为了沟口最具特色的半室内空间。 展示中心 展示中心玻璃全部采用超白中空双夹胶钢化玻璃,数量超过450块。其中,单曲面玻璃单块最大面积16㎡、重1800kg。现场安装时,施工人员将每根钢管的电脑定位座标提前用全站仪三维空间定位,再用激光经纬仪配合跟踪测量,使用一台25吨吊车和一台75吨吊车协同吊装。而56块双曲面玻璃的加工安装则是难点中的难点。每块玻璃都需要根据不同曲度四次制模才能合片成型,每块面积9.6㎡、重1200kg,安装倾斜度更是达到了70度,加工难度大、工艺尤其复杂。 建筑材料 景观设计 项目图纸 △总平面图 △一层平面图 △二层平面图 项目信息 建筑师: 清华大学建筑设计研究院 面积: 30650 m² 项目年份: 2018 项目总负责人: 庄惟敏,霍春龙 技术负责人: 盛文革 建筑专业: 庄惟敏,霍春龙,刘霄,尹国栋,高歌今,丁峰,温奇晟,孙中轩,孙瑜珠,龚士玉,章雯娟,郝晓旭 结构专业: 陈宏,刘湘,江波,许锦燕,王晓鹏 给排水专业: 刘玖玲,崔艳辉,石庆红,王春香 暖通专业: 刘建华,李冰,牛晓元 强电专业: 徐华,徐丹,张红霞,刘路 弱点专业: 郭红艳,刘力红 绿色建筑: 刘加根,杨涤非,赵洋,陈帅元 景观设计: 朱育帆设计团队 交通设计: 段进宇设计团队 标识设计: 秦庆新设计团队 室内设计: 王祖明设计团队 夜景照明: 张昕设计团队 建设单位: 九寨沟风景名胜区管理局 地点: 阿坝藏族羌族自治州 |

会员评论