中国“人居环境科学”研究的创始人——吴良镛

|

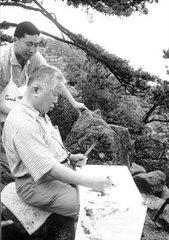

吴良镛,1922年生于南京。中国科学院和中国工程院两院院士,中国建筑学家、城乡规划学家和教育家,人居环境科学的创建者。其先后获得"世界人居奖"、国际建筑师协会"屈米奖"、"亚洲建筑师协会金奖"、"陈嘉庚科学奖"、"何梁何利奖"以及美、法、俄等国授予的多个荣誉称号 。

2012年2月14日,荣获2011年度"国家最高科学技术奖"。

1946年,抗战胜利后,吴良镛协助梁思成先生在清华大学创办建筑工程学系。建系之初,梁思成在美讲学,只有林徽因教授与吴良镛二人执教。1948年夏,经梁思成推荐,吴良镛赴美,在著名建筑师E·沙里宁主办的匡溪艺术学院进修。1950年,获得该学院硕士学位后,经梁思成邀请,回国重新执教清华大学。 1952年,中国高等院校进行调整,原北京大学工学院建筑工程系并入清华大学,建筑系规模迅速扩大。良镛担任建筑系副主任期间,负责主持日常教学行政管理工作。并注意从国情和本专业教学特点出发,制定了建筑系的全新教学计划。 50年代初,他是指导建筑学专业第一批研究生的导师。1981年,是国务院批准的第一批博士生导师;1984年,为中国城市规划与设计专业培养出第一位博士学位获得者。

80年代初期,研究现代西方建筑教育的成就与不足,总结了中国建筑教学发展的经验教训,提出了关于"建立多层次的教育结构,广泛培养多种建筑人才"、"教育机构、研究机构与生产实践结合"、"注意职业教育的地区性"、"重视建筑师的社会培养与社会联系"、"教学上将建筑设计扩展为人类居处环境的创造与设计"等建议,既是对建筑教育特点的概括,也是对建筑事业发展战略的倡议。在他的推动下,1988年,清华大学建筑系改为清华大学建筑学院,培养出一批批建筑学、城市规划学、园林学等方面的专业人才。 吴良镛长期从事建筑与城乡规划基础理论、工程实践和学科发展研究,针对我国城镇化进程中建设规模大、速度快、涉及面广等特点,创立了人居环境科学及其理论框架。该理论以有序空间和宜居环境为目标,提出了以人为核心的人居环境建设原则、层次和系统,发展了区域协调论、有机更新论、地域建筑论等创新理论;以整体论的融贯综合思想,提出了面向复杂问题、建立科学共同体、形成共同纲领的技术路线,突破了原有专业分割和局限,建立了一套以人居环境建设为核心的空间规划设计方法和实践模式。该理论发展了整合人居环境核心学科──建筑学、城乡规划学、风景园林学的科学方法,受到国际建筑界的普遍认可,在1999年国际建筑师协会通过的《北京宪章》中得到充分体现。

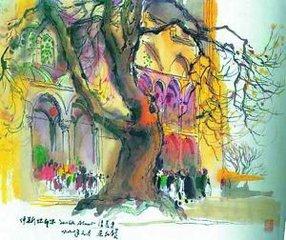

作为中国"人居环境科学"研究的创始人,吴良镛运用人居环境科学理论,成功开展了从区域、城市到建筑、园林等多尺度多类型的规划设计研究与实践,在京津冀、长三角、滇西北等地取得一系列前瞻性、示范性的规划建设成果;主持开展京津冀城乡空间发展规划研究,对2004年北京城市总体规划修编、天津总体规划修编等起到重要作用,在实践中取得的创新方法,被纳入《城市规划编制办法》,有力推进了城乡建设的科学发展;主持完成北京菊儿胡同四合院工程,推动了从"大拆大建"到"有机更新"的政策转变,为达成从"个体保护"到"整体保护"的社会共识,做出了重大贡献;主持设计曲阜孔子研究院等建筑,创造出一批传统文化内涵和现代艺术整体性相统一的建筑 |

会员评论