2016 ASLA 通用设计类荣誉奖: 大提顿国家公园Craig Thomas探索与游客中心 / Swift Company llc

|

项目陈述 “绝不尝试驯化这种空间体验” 的设计理念贯穿了Craig Thomas探索与游客中心设计的始终。唯有看似简单实则强大的设计框架与紧密的团队合作才能实现人类与大提顿国家公园中原始而庄严的自然的近距离接触。沿着精心设计的小径缓缓前行,穿越入口庭院和建筑到达眺望原野与森林的开阔露台,层层递进,创造出极具震撼力的空间体验。针对移动中空间层次转换的严谨设计让游客得以全身心地投入到环环相扣的游览体验之中。此外,对场所原始面貌的关注与呈现也十分重要。设计团队保留了表层土壤,播撒种子,保护树木。雪、风、水、石、木不分高低,皆为设计中不可或缺的一部分。种种细节最终营造出一个与周边自然无缝衔接的可持续发展的区域,以提顿公园中震撼人心的广阔自然与层次丰富的生态系统吸引着游客前来探访。

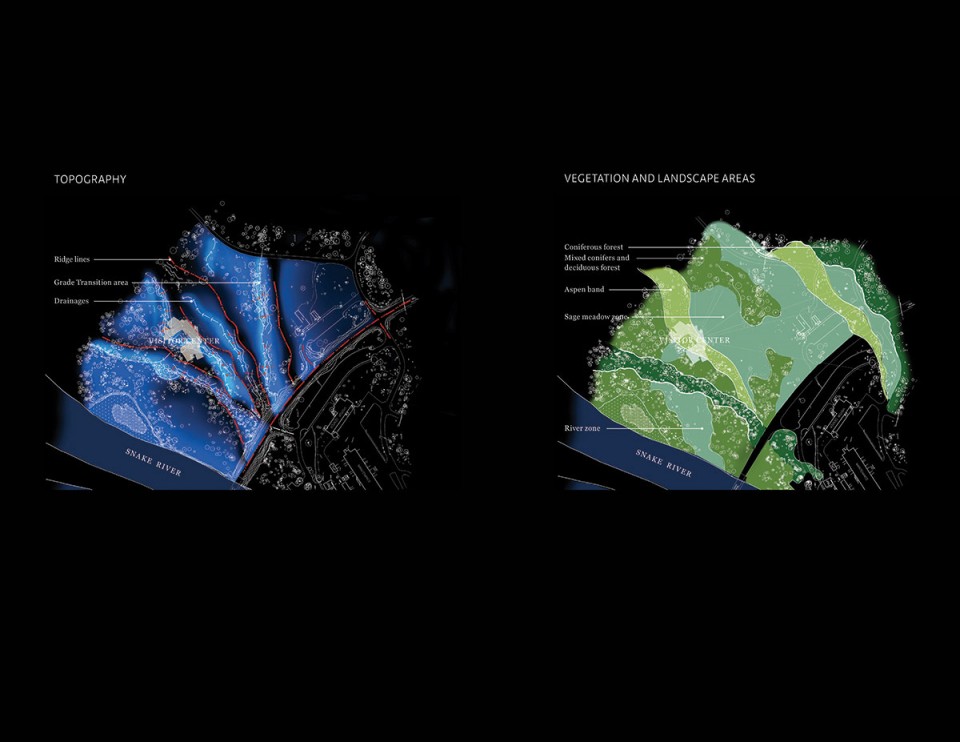

△ 游客中心坐落于丛林与草甸的交界处,融入自然的同时也让面前提顿山脉震慑人心的壮丽风景一览无遗。 项目说明 背景与愿景 Craig Thomas探索与游客中心坐落于怀俄明州小城Moose附近,大提顿国家公园的南侧入口处,一侧是蜿蜒流淌的Snake河水,另一侧则是雄伟壮观的提顿山脉。之前泛滥的洪水给基地带来了微微起伏的地势。原生的植被或密或疏,而其后提顿山脉的景色也随之或隐或现。这片占地12英亩的场地紧靠着茂盛河岸森林中的一片鼠尾草草甸,丛丛生长的山杨、三角叶杨与云杉带来多样化的视觉与生态效果。 场地的生态背景为设计奠定了基础,而景观设计师也意图借此进一步激发游客在场所中的空间体验。而诸如地形、视角、植被与季节的动态变化等不同层面上的场地特征则确立起一套设计原则,影响着包括空间序列、设计介入策略、雨雪管理、季节性康乐设施以及空间体验的放大等在内的设计过程。 设计框架 核心愿景与一系列设计原则推动并反复测试着每一项设计决策。每一个拟议的策划都需要在经过核实与以下原则并不冲突后才能继续推进: – 原始与荒凉是这片区域最核心的空间体验,而决不会因设计发生任何改变。 – 游览体验的空间序列需要同时触动游客最原始的感知与理性的思考。 – 可持续性是设计的基本原则,这里所使用的一切元素皆为二次利用或再生利用的。 对于自然环境保育与管理的承诺严格地定义了设计过程,最终的设计成果让游客得以远离纷扰的世俗生活,全身心地投入到原始的自然之中。现存的空间结构、尺度、体验和景观元素被保留与夸张,以触动游客原始的感官,让他们感受到这片独特场所的奇妙。改善措施在执行时都极富策略性,并尽可能地减小了其对场地的影响。所有的设计元素都极尽简洁而优雅,旨在最大化景观的力量。设计将生态系统与场地的季节变化整合为一体。 设计 景观设计师将对生态系统的理解融入到了场地的空间体验之中,也因而对整体项目的成功起到了至关重要的作用。其领导性的地位始于建筑基地的选择,并一直延续贯穿了整个构造工艺的确定与最终的实施过程。 建筑的选址与体验空间的序列是设计的重中之重。场地规划强化了游客的到达与游览过程的仪式感,让其渐渐从世俗生活中抽身,专注于当下这原始却又触动人心的体验。现状地形与植被群落极大地影响了道路系统的组织。当游客抵达停车场后,沿着小路步入云杉与三角叶杨的茂盛丛林,壮美的提顿山脉渐渐淡出视野。停车场与游客中心间的距离经过了精心设计,让游客能够平复心神,并在进入建筑前与自然亲密接触。蜿蜒曲折的小路中设置了一系列的眺望点,引导着游客看向不同的景色。人们在生态交错带间穿行,体验着场地多样化的植被群落。时远时近的视野范围让缓缓前行的人们领略着自然之美,也悄悄引导着人们走向杰克逊霍尔峡谷。跟随地势微微起伏的道路以碎石封层的沥青铺设,与周边土壤一致的色彩让人工痕迹几不可见。暗藏的融雪设备让道路在寒冷的冬季则清晰可见,安全地连接起停车、落客区域与游客中心。 设计团队希望能够创造出一种游览体验,让无论是携家带口只能停留45分钟的游客,抑或深入公园徒步穿行的登山者都能感受到情感上的冲击力。随着游客的接近,建筑的庭院逐渐展露在人们的面前,简洁而宁静,在广阔的风景中塑造出一片小尺度的亲密场所。三面环绕的半开放长廊下阶梯状的座椅向着内院逐级跌落,成为了聚集、讲解活动的最佳场所。而在面向景观的一侧,是开阔的鼠尾草草甸与其后高耸的云杉、三角叶杨林。建筑的屋顶向着外侧上扬,指向天空,错落起伏的边际呼应着提顿山脉的天际线。穿过长廊进入建筑,映入眼帘的是通透的落地玻璃幕墙,以及辽阔的草地,灰白色的冰碛石与不断变换着模样的壮丽山川。向外延伸的露台仿佛邀请着游客来到建筑与自然的交界处,去呼吸鼠尾草散发出来的清香气息。庭院、建筑、露台这一空间序列让公园的真正面貌一点一点地展露在游客面前,也让游客一点一点融入其中,全身心地去感受山谷与提顿山脉震撼人心的力量。 最小化的人工介入让自然成为了空间的主角,人类世界的纷扰皆被抛出脑后。诸如道路标示等人工的痕迹也仅在必要处出现。漆黑的夜空下,寥寥无几的照明设施在地表处形成了断断续续的柔和光晕。道路的两侧并没有设置路沿石,雨水与冰雪融水顺着道路汇入草地,渗入地底。轻巧而低调的设计显著提升了景观质量,将公园粗犷而原始的美引入了建筑环境之内。每一位到来的游客都将真正体验到这片场所最真实的面貌。 可持续性措施 场地的设计与建造有意地进一步强化其固有的特征。所有的景观材料皆就地取材。储存着种子的落叶层与表层土壤被重新利用;通过播种、扦插与移植,纯粹而原始的本土景观得到了延续与继承,同时也提高了植被在严酷气候中的存活率;枯木被二次利用,作为植被根系的护盖物。此外,设计中没有引入任何区域外的景观材料。 而对建筑建造过程的严格控制也从另一方面保护着场地。设计团队利用现有地形局部微调,将地表径流引入现存的排水渠中,经过水质处理后补充地下水,将建筑对场地的影响降至了最低。设备的综合协调进一步限制了建筑对场地的影响,让其几乎无法察觉。而项目最初保护与管理的目标得到了实现,成为了景观再生、生态教育与人类使用并行的典范。

△ 大提顿国际公园Craig Thomas探索与游客中心的景观设计极具感染力。源于周边原始自然的设计精雕细琢,将人工干预的痕迹降至了最低。

△ 对场地内自然排水系统、现存植被群落以及栖息地分布的全面分析为打造一个能够真正契合游览体验的响应式场地的设计与建造规范奠定了基础。

△ 游客在一睹提顿山脉的全貌之前被引入了茂密的三角叶杨与云杉丛林,成为即将到来的空间序列高潮的铺垫。

△ 步出丛林,游客来到被建筑深深门廊围合出的的鼠尾草甸与宁静庭院之中。

△ 微微高于地平的露台越过鼠尾草甸的边缘,向着起伏的山川延伸。一览无余的开阔视野、鼠尾草芳香的气味与不断变化的云层和阳光将游览体验推向了高潮。

通过种子采集与扦插,被破坏的景观区域再次被本土植被群落所覆盖。修复后繁茂生长的自然植被与露台的硬质边界形成了鲜明的对比。

△ 建筑在郁郁葱葱的树林的遮掩下,完全融入了这片经过修复的原生景观。

△ 季节的变换也是游览体验中不可或缺的一环。庭院中的融雪设备使融化的雪水透过可渗透的铺地下渗补充地下水,而极富雕塑感的山石上则仍落下了厚厚的雪层。

|