BIM技术在风景名胜区规划中的应用——以长江三峡风景名胜区为例

摘要:基于建筑行业中BIM的应用情况,结合规划本身的需求和特点,将BIM应用于风景名胜区规划业务内容之中,以风景区规划范围的科学决策为实践的切入点和重点,探讨其应用方法和发展前景。 通过初步构建风景名胜区规划数据库,以信息化技术手段对地形地貌、地表覆被、人文因子等各方面的因子进行分析、综合、叠加,进而提出风景名胜区规划建议,为风景名胜区的范围划定和用地适宜性分区划定提供依据,从科学技术角度支撑风景名胜区规划,提高风景名胜区规划编制与规划管理的科学水平。 1BIM理论 全生命周期管理,即LCM(lifecyclemanagement),是基于可持续发展的理念衍生出的设计或者管理方法。 建设项目全生命周期管理(BLM,buildinglifecyclemanagement),是全生命周期管理在建设行业的应用。它贯穿建设项目的全过程(从项目立项、项目开始、设计过程、施工工程、管理过程到拆除或拆除后再利用),通过数字化的方法来创建、管理和共享所建造的资本资产的信息,大幅提高工作效率和资源使用率[1]。 BIM技术是BLM理念的技术支持。建筑信息模型(BIM),最初于20世纪70年代在美国,由佐治亚理工大学建筑与计算机学院的查克·伊士曼(ChuekEastman)博士提出[2]。BIM的中文术语约定俗成为“建筑信息模型”,也可将其中的Building衍生译为建设项目(包括建筑、规划、道路、桥梁、园林等各类项目)[3]。 对BIM概念的理解是:建设项目应用BIM技术创建一个数字化、信息化的实体,一个由参与项目的各方面人员共享的数字模型,在这个数字模型中,各个专业的人相互协调、共同完善,知识资源完全开放、共享;通过BIM技术能从各个方面如时间、花费、材料等,预期从项目立项开始到建造实体的消亡过程,即使是该项目完结了,它的BIM模型也不会失去存在意义,仍能通过资源共享得以高效利用。因此,BIM的关键词就是:数字表达、知识资源、全生命周期管理、协同作业。满足了这4个要求的建设项目,就是应用了BIM的理论和技术[4]。 2BIM在风景名胜区规划中的技术路线 在风景名胜区规划实践中的专家决策模式,其科学性不足。信息化是未来社会的发展趋势,风景名胜区规划引入数字化的信息技术,可以提高规划效率和技术支持能力,提高风景名胜区规划编制与规划管理的科学水平[5]。 BIM应用于风景名胜区规划,目标是要建立风景名胜区规划的信息模型,此模型需以影响规划决策的专项因子的基础数据为依据来建立。这些专项因子可分为自然因子、人类活动因子和半自然半人工因子,目的是在进行风景名胜区适宜性分析和风景资源评价分析时,将风景名胜区的特征明确地凸显出来(表1)。 确定了规划的专项因子,建立风景名胜区规划的信息模型的整体技术路线分为5个步骤:第一步,信息的收集、解译和录入;第二步,单因子参数化和标准化;第三步,综合的数据分析;第四步,多方案筛选和论证;第五步,可视化。 2.1风景名胜区规划信息的收集、解译和录入 收集风景名胜区的基础数据信息,根据专项因子的内容进行整理统计,将各项专题因子的数据源数字化。信息和数据源一般包括(表2):空间数据,即已数字化的文件;图形图像信息;文档信息数据。 已数字化的文件,包括等高线、数字地形、遥感影像、数字地面模型等。目前,这些数字化的文件可以向测绘部门购买。我国国家地形图的比例尺一般从1:10000到1:500000,标准规定一般采用1980年的西安坐标系和6度分带的高斯—克吕格的地图投影[5]。该类型的文件不需要或者极少需要解译步骤,但是偶尔出现由于有错漏而需要手工调整的现象。 图形图像信息一般是相关的规划图、现状图纸,例如植被类型分布、土壤类型分布、土地利用现状等。在数字化的过程中,需要对风景区规划相关的专题因子进行数字化解译和数据整理,让图像文件转换成带有属性数据的矢量或者栅格文件。 文档信息数据包括文字、表格等,要对其进行整理、统计和录入等工作,将其转化为属性数据,对应到相应的图元中。 2.2单因子参数化和标准化 首先,建立数字地模。其次,根据风景名胜区的类型,当地的资源、经济、社会等状况以及风景区规划的目标,制订单项因子的评分标准和参数等级划分[6]。该标准可能受后几步的反馈影响,会有一个反复修改的过程,不是一蹴而就的。 2.3综合的数据分析 在对单因子数据统计、分析和标准化的基础上,根据项目进行的需要,进行多因子的叠加、筛选等综合数据分析。 2.4多方案筛选和论证 在各方面综合数据的整理结果基础上,对多方案的规划成果进行反复论证,各个利益方多次沟通、取得共识,最终确定规划方案。 2.5可视化 这个步骤之前,BIM规划的数据库已经基本完成,通过可视化的BIM技术,将整个规划的思路、方法和决策过程向他人展示。当然可视化并不是最终的展示成果,它存在于整个规划过程之中,在最终成果展示时集中体现(图1)。

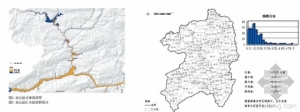

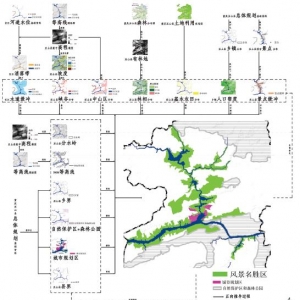

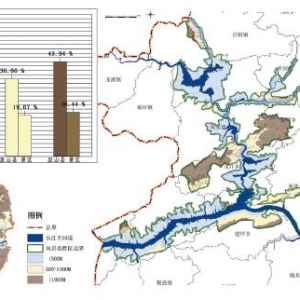

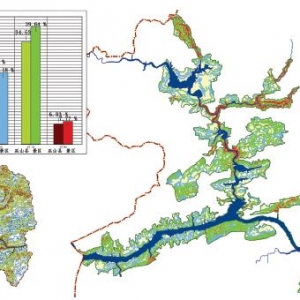

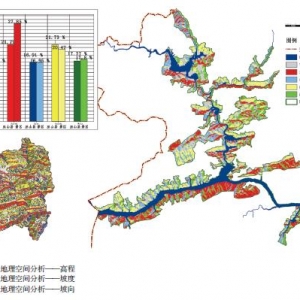

3BIM在《长江三峡风景名胜区总体规划》中的实践探索 在《长江三峡风景名胜区总体规划》中,选择巫山县的原因是其地处长江三峡风景名胜区核心区,风景资源独特,地形高差大,峡谷景观类型多,植被覆盖率高、物种丰富。该县域内除风景名胜区外还有五里坡自然保护区、梨子坪森林公园以及江南自然保护区等众多风景资源。 3.1目的和重点 3.1.1目的 本次规划探索实践的目的首先为BIM技术以及全生命周期管理理论在风景名胜区规划项目中应用提供案例研究;其次,通过规划模式和技术方法的变革,即建立风景名胜区规划信息模型,以数字模拟、数据管理应用的方式,减少规划过程中的模糊性、经验决策,通过比较准确的数据分析成果,进行规划决策,并反复验证,希望论证结合BIM技术的规划逻辑能使规划结果,例如风景名胜区范围决策,更合理、更客观、更科学;再次,希望打通风景名胜区规划数据源和各个专业领域的接口,提出数据资源共享的理念,最终希望实现多专业的协同作业;同时,实现风景名胜区规划的可视化表达,为专业和非专业人士能够更好、更清晰地解读规划逻辑和内容,提高规划的科学性和可靠性。 3.1.2重点 由于学习研究的时间和本文的篇幅有限,对于案例项目实践在规划内容上不能面面俱到,重点对其中几个规划内容重点研究。 1)首先,在规划内容上,突出地域特色,在分析评判上位规划的优点和问题的基础上,提出本次BIM技术实践的规划方向和逻辑思路。 2)在基础数据的收集、解译、录入过程中,探索适合目前风景区规划的快速、高效、价格低以及精度适中的技术方法。 3)针对本次实践案例,制订单因子评判标准分级,一方面客观地反映该地区的风景资源、经济、人文、环境等方面的特征,一方面用于数据库基础数据资料的累积。 4)在多因子的专题叠加基础上,通过数据库的管控,划定各级景区。 5)通过图形、图像、动画等可视化方式展示风景名胜区规划研究成果。 3.2初步构建风景名胜区规划数据库 3.2.1基础信息数据的收集 风景名胜区基础数据的收集和处理是BIM的基础,与风景名胜区规划内容关系密切的数据信息包括数字化的信息数据、图形图像、文档信息数据等。数字化的数据价格最贵,收集比较困难,收集到的资料最少,而文档数据最多,将其转译为图像数据这一过程,在数据处理过程中是最难的。 3.2.2基础信息数据的处理 首先对风景名胜区图形图像文件解译,在规划中采用了自动矢量化的解译方法,通过图像校准、提色、替换、矢量化等步骤,将图形文件转化为shp格式的矢量文件。其次,对数字化的结果进行误差分析,进而判断数字化的方法是否具有可行性,解译后的数据成果是否有价值,能否作为基础数据用于下一步的规划过程,进行叠加运算等。其三,根据巫山县各个部门提供的数据资料,对巫山县域内所有乡镇的人口规模、基本农田分布、村镇分布、森林植被分布、人均土地面积、人均基本农田面积、县域范围内景点名称和类型等数据资料进行了整理和录入,进一步补充数据库。其四,基于测绘部门提供比例尺为1:50000的等高线测绘图,在Arcgis中初步建立三维高程模型。 3.3单因子分析 3.3.1地形地貌分析 1)高程分析巫山县内依据高程主要分布着丘陵、低山和中山3种地形。其中:丘陵区海拔500m以内,相对高程300m以内,占整个巫山县域面积的20%;低山区海拔500~1000m,占整个巫山县域面积的36.06%;中山区海拔1000~3500m,占整个巫山县域面积的43.94%。 数据整理结果一方面综合说明了巫山县大部分处于山地,小部分沿江地区处于丘陵地区;另一方面,该数据结果用于后期分析验证风景名胜区范围划定的科学性。 2)坡度分析将巫山县的坡度分为4级,0~15°占巫山县域陆地面积的34.13%,15~25°占24.51%,25~45°占34.53%,45~90°占6.83%。数据整理结果结合图形图像,充分说明了该地区地形起伏较大,适宜建设用地的区域比较少,斑块碎,不适宜大面积人工建设。45°以上的具有峡谷特征的景观主要沿江分布。 3)坡向分析整个巫山县坡向分布均衡,南北坡向比东西坡向较多。各个高程段上:丘陵、低山、中山区域内的坡向分布均匀,与整个巫山县的坡向分布数据接近,也从侧面说明该地区山脉发育成熟,地形起伏较剧烈,山体之间的褶皱比较多,各个坡向的比例几乎均等。每一个高程段上的坡度分布均匀,对于风景区范围决策有指导意义,有助于生物多样性保护的实施。 3.3.2地表覆被分析 1)水系分析巫山县境内长江河道面积44.99km2,由于三峡大坝的建造拦截长江水流,出现上游水流回落的现象,根据万分之五的退水高程计算建模,得出退水后的河道面积为73.36km2。可以看出,峡谷地段水位上涨导致水面拓宽的现象不明显,但是在坡度较缓的地段,尤其是大昌镇一带,水位上涨,水面明显扩大,形成了湖泊、浅滩,消落带的投影面积约为28.35km2(图2)。另外,主要的水文因子:流域分布、汇水面、汇水线等。山脊线通过汇水面的提取得出,山谷线通过汇水线的提取得出。山脊线主要用于后期风景区边界决策。 针对图3,分析表明:巫山县小流域为167个,面积最大78km2,最小面积为0.53km2,景区所涉及83个流域,最大68km2,最小面积为0.52km2。 2)林地分析单因子评价时将林地的类型按照风景价值分级,主要分为阔叶林、针叶林、灌丛3种类型。巫山县内的阔叶林一般为混交林,林相随着季节变换,颜色比较丰富,景观的价值比较高,是“巫山红叶”景观林的主要组成部分。针叶林中纯林、人工林居多,景观价值比较低,并且由于群落结构关系单一,潜在的病虫害威胁较大。灌丛林相虽然结构单一,但是开花的种类多,色彩鲜艳,在花季有一定的观赏游览价值。 经过分析得出结论:巫山县的林地覆盖率在63%左右,覆盖率较高。灌丛比例占了大多数,为31.5%,整个巫山县域内的阔叶林只占9.7%,并且绝大多数分布在风景名胜区、自然保护区和森林公园之内。 3)基本农田分析巫山是农业大县,人多地少,人均基本农田为0.7亩(466m2),风景区规划时对基本农田的处理需要慎之又慎,尽量避免与农田相互冲突。 巫山县的基本农田面积为393km2,占全县面积的13%,人均基本农田面积为0.064hm2/人。其中,消落带淹没的基本农田大约80hm2。 3.3.3人文因子分析 1)行政区划分布巫山县内包括26个乡镇,除风景名胜区外,还有2个自然保护区(五里坡自然保护区位于县东北角,江南自然保护区位于巫山县南部),1个森林公园(梨子坪森林公园位于县中部,与金坪乡、建坪镇、两坪乡接壤)。 土地利用规划中将巫峡镇和龙井乡作为县城未来发展重点,建设全县政治、经济、文化中心、长江三峡旅游服务的基地,承载全县旅游区的服务、文化、安全开发、交通和形象等功能,其中包括高塘组团、龙井组团、江东组团和早阳组团。 2)景点分布现有的约40处景点,以自然地景以及人文胜迹类为主。其中,自然地景中有峡谷、岩壁、山峰类等奇峰怪石,例如,神女峰、巫山12峰、仙桃峰、龙门峡等,其观赏游线主要沿江而走,视距较长。巫峡景观以该类景点为主,有29处,占景点总数的72.5%。而人文胜迹类的景点主要是一些让游人可以近距离参观游览的历史古迹,例如大昌古镇、琵琶洲遗址等约有11处,占景点数量的27.5%。 3)人口统计2003年,巫山全县户籍人口总计58.8万人,其中农业人口52.6万人,占89.4%,非农业人口6.2万人,占10.6%。 各个乡镇的详细数据建立了数据库,在人口密度和基本农田等方面进行了数据统计,该数据对规划阶段的风景区范围划分有指导意义。 3.4确定风景名胜区范围 综合考虑风景名胜区的个性和特点,在风景名胜区边界的可识别性、行政区划管理的必要性、景观特征和生态环境的完整性、地理空间和地域单元的相对独立性、生物资源多样性、地表覆被的独特性和异质性、风景名胜区面积的适宜性和可行性等多项原则指导下,通过多因子叠加,科学划定巫峡景区和大宁河景区的范围(图4)。

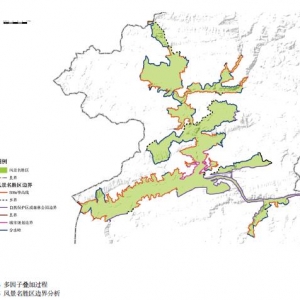

3.4.1风景区边界的可识别性 风景区边界由6种可识别、明确的、不轻易改变的边界相互剪切联合,共同构成:城市规划边界线,500m等高线,乡界线,分水岭(山脊线),巫山县界线,自然保护区和森林公园边界线(图5)。

3.4.2行政区划的统一性 在划定风景区边界时,避开城市区域、自然保护区和森林公园,但是同时也要注重与其的联系。 3.4.3地理空间的完整性 在分析风景区范围内地理空间特性时,对比巫山县整体区域的地理空间数据进行验证,从地域的角度说明该风景区范围是否具备完整的地理空间特性,优于巫山县域,具备成为风景名胜区的条件。地理空间的完整性主要表现在以下4方面。 1)海拔高程的完整性。具有地理空间意义的高程段,从高程分布上看,风景区范围内保留着巫山县的3类地形,丘陵、低山和中山区(图6)。在数据分析上,风景区内的地理类型组成出现了变化。丘陵地区占主导,保留了江边的中山区和低山区,有利于同游人的水上活动相互衔接,保持地理类型的完整、生物资源的多样性、景观的异质性以及游线视角的丰富多样性。

2)坡度的完整性。图7说明风景区内基本保持了该地区坡度的完整性,在各个等级的分布上与巫山县相差不大。

3)坡向完整性。景区内坡向分布完整,各个坡向分布变化不大,北坡稍有增多,这是由于南坡更加适宜人类长期居住生活,应预留给城市建设用地。而北坡由于太阳辐射少,气候湿润,更加适宜软叶阔叶植物生长,植物景观效益更大(图8)。

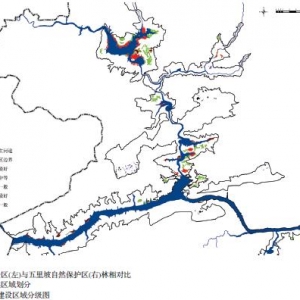

4)流域空间的完整性。由于确定风景区范围首要条件就是分水岭(山脊线),所以景区内的流域空间基本完整。 3.4.4地表覆被的独特性和异质性 林地是风景名胜区的主要资源,尤其是天然的软叶阔叶林。单因子评价时将林地的类型按照风景价值分级,主要分为阔叶林、针叶林、灌丛3种。景区内的阔叶林一般为混交林,林相随着季节变换,颜色比较丰富,景观价值比较高。针叶林中纯林、人工林居多,景观价值比较低,并且由于群落结构关系单一,病虫害的危险大。灌丛这一林相虽然结构单一,但是开花的种类多,色彩鲜艳,在花季有一定的观赏游览价值。 巫山县的五里坡自然保护区、江南自然保护区和梨子坪森林公园内有物种丰富的生物资源,所以,在划定风景区范围时,应建立与保护区和森林公园连接的绿色廊道,让生物资源自由通行。 其次在植物资源方面,自然保护区的植物资源分布对风景名胜区的植被修复有指导作用。以五里坡自然保护区内林相分布分析为例,探讨研究风景区内植被恢复过程。从表3、4中看出,风景名胜区林地比重高于巫山县,自然保护区内林地比重有绝对优势。 表4对比了巫山县、五里坡自然保护区和风景名胜区内的林相成分,图9说明虽然风景区内的林相比例优于巫山县,但人工林、针叶林、纯林较多,林相不够丰富,需要进行植被恢复,应以自然保护区的林种构成为模板。

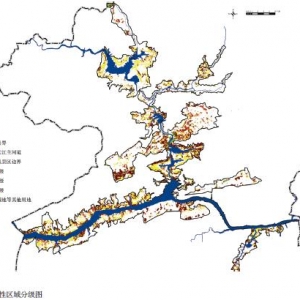

风景名胜区突出保护对象和保护目的,满足保护对象的生存、繁衍和发展需要,又要考虑社区及景区自身发展需要,有利于风景名胜区和社区的经济发展,有利于区域经济发展。 适宜性分析的目的主要是明确风景名胜区内适宜建设的区域、需要植被修复和改造的区域、需要保护的区域等。通过分析,合理分配三级区域:保护性区域、修复性区域和建设性区域(表5,图10)。

3.5.1可建设区域 可建设区域由一系列单因子相互叠加,筛选而成。具体指标因子见表6。

3.5.2修复性区域 修复性区域主要有:需要退耕还林的基本农田、荒地、未成林地、一般农业用地以及其他用地。修复主要针对裸露的地表进行植被恢复,其他例如一般农业用地、园地、牧草地等适当给予产业调整规划意见。具体筛选的指标因子见表7,各级修复性区域的分布见图12。

3.5.3保护性区域

3.6可视化成果 在BIM规划的数据库基本完成的基础上,建立三维数据模型,结合不同地表覆被材质形成不同的三维、四维可视化专题图形、图像,将复杂的专业专题规划内容解译成简单可视的图形与视频,便于专业的规划人员与非专业的民众交流和传播。同时三维图形和四维视频为今后的景区宣传、导游、网站等经营管理提供数据源。 4BIM规划应用小结与展望 本次规划实践将BIM引入到风景名胜区规划中,对BIM定义从建筑项目设计的范围衍生到区域规划,涉及的学科众多,基础资料范围广而多,专题因子复杂,涉及软件和技术也较多,本次实践有如下体会。 4.1技术创新 1)规划设计平台创新:风景规划学科传统技术平台是建立在CAD上,没有专门的软件技术服务,只能在现有的各学科应用软件进行整合,寻求所需模块,解决风景区规划所涉及的内容,本规划内容整合了多种BIM软件,建立从二维到三维的规划设计平台,满足风景区总规、详规和设计BIM平台。 2)规划决策数据化:规划逻辑和方式上较传统的规划模式有很大的改变:传统规划定性多定量少。BIM是以精确的数据定量为依据,从量变到质变,定性依赖于量的变化,定量以科学数据为基础。 3)规划内容图形图像化:传统的风景区规划文字多图形图像少,规划设计学科设计语言是以图形图像为主,文字为辅。只有图纸语言才能使规划设计内容落实到地上。巫山景区规划尽量将文字和数据解译成图形图像,使规划成果不是文字描述,而是精准的图形图像和数据。 4)BIM长江风景风景名胜区信息模型的建立,为土地利用管理、水利建设管理、农业生产、林业管理、生物多样性保护、旅游服务、景区建设等相关部门提供数据信息交换和更新,科学保护和利用、建设好风景名胜区,使资源可持续利用。 5)BIM风景名胜区规划信息模型可以为下一阶段的设计、建设、经营管理、旅游等提供科学依据,为今后风景名胜区建立生命周期管理体系提供基础的信息模型和平台。 4.2不足 BIM理论研究和实践在我国风景名胜区规划中刚得到应用,几乎没有专业案例可作参考,BIM理论和技术主要借鉴于建筑行业,有一定的局限性。更缺乏多学科、多专业全面的研究和实践。 1)技术支持不足。风景区BIM不是一个单一模型,与建筑行业相比,风景园林行业对BIM关注程度不高,缺少人力和物力投入技术研究,规划信息模型的BIM技术平台尚未建立。本次案例实践中的规划信息模型是由多个技术软件产生的数据整合而成的,还不能满足BIM技术协同作业的特性。 2)推广BIM技术在风景名胜区规划中的应用,还缺乏完整BIM风景区规划行业通用的数据标准,以及行业内部和外部相关行业之间的数据交流作支持。 3)全生命周期管理的环节缺失。在本次实践探索中,只研究了数据整理和规划BIM,缺少建设BIM和运营管理BIM的研究。 4)在普适性上存在不足。本案例研究针对的风景资源类型仅以山水景源为主,而全国风景名胜区的类型多种多样,扩大BIM的规划实践研究很值得期待。 4.3展望 在长江三峡风景名胜区规划中应用BIM技术,探索重点在于如何为规划服务,提高规划的科学性与可靠性。这仅是开始,由于实践和条件所限,未来的风景名胜区规划中BIM技术应用的方向可以是:全面建立信息化的动态规划平台,服务于今后的规划修编、详细规划、景点设计、具体工程建设等,作为管理手段服务于风景区的日常管理。从技术开发的角度来看,信息化时代发展日新月异,各个相关行业的技术应用面临着革新,风景名胜区规划也不会例外,今后,传统的知识渐渐转换为常识,专业技术不仅只来源于大量的经验累积,通过软件的辅助,结合专业知识,必将推动行业发展。 发展风景园林行业中BIM理论和技术工作,需要大量的专业团队长期的研究和实践。本论文的研究和实践只是初步尝试,希望能够引起行业的关注,和更多的专业人员一起深入研究探讨,继续完善补充相关理论和实践。 注:文中图片均由项目组提供。 项目组成员:贾建中、孟鸿雁、邓武功、刘栋、叶成康、曹礼昆、刘雯。 参考文献: [1]刘晴,王建平.基于BIM技术的建设工程生命周期管理研究[J].土木建筑工程信息技术,2010(3):40-45. [2]王珺.BIM理念及BIM软件在建设项目中的应用研究[D].成都:西南交通大学,2011:5-21. [3]许天馨.基于BIM的国内自然式公园地形研究[D].北京:北京林业大学,2011:9-58. [4]何关培.BIM和BIM相关软件[J].土木建筑工程信息技术,2010,4(4):110-117. [5]刘晓冬.风景名胜区规划管理信息系统研究[D].北京:清华大学,2004:19-56. [6](美)弗雷德里克·斯坦纳.生命的景观:景观规划的生态学途径:第二版[M].周年兴,李小凌,俞孔坚,等,译.北京:中国建筑工业出版社,2004:15-43. (作者:刘雯上海建筑设计研究院有限公司技术发展部数字中心,曹礼昆北京林业大学园林学院教授,贾建中中国城市规划设计研究院风景园林规划研究所所长/中国风景园林学会规划设计专业委员会主任委员、风景名胜专业委员会副主任委员/教授级高级工程师) |

会员评论