2013ASLA规划设计荣誉奖-宁波生态走廊

|

“这项工程规模惊人,基于现实的分析使其与众不同。它是深思熟虑后的杰作、实际且可行、令人振奋。设计明确合理,很有意义。” ——2013年专业奖评审团

宁波走廊创造性的综合了当地地势、水文和植被特点,将不适宜居住的棕地变成3.3千米长的“活体过滤器”,增加了生态环境的多样性,协调了人 类活动与野生环境的关系,在中国经济快速发展的环境下,成为城市可持续扩张与发展的典范。

宁波生态走廊工程将不适于居住的废弃棕地打造成绵延3.3公里的“活体过滤器”,旨在还原丰富多样的生态系统,并可作为城市可 持续发展的教学典范。

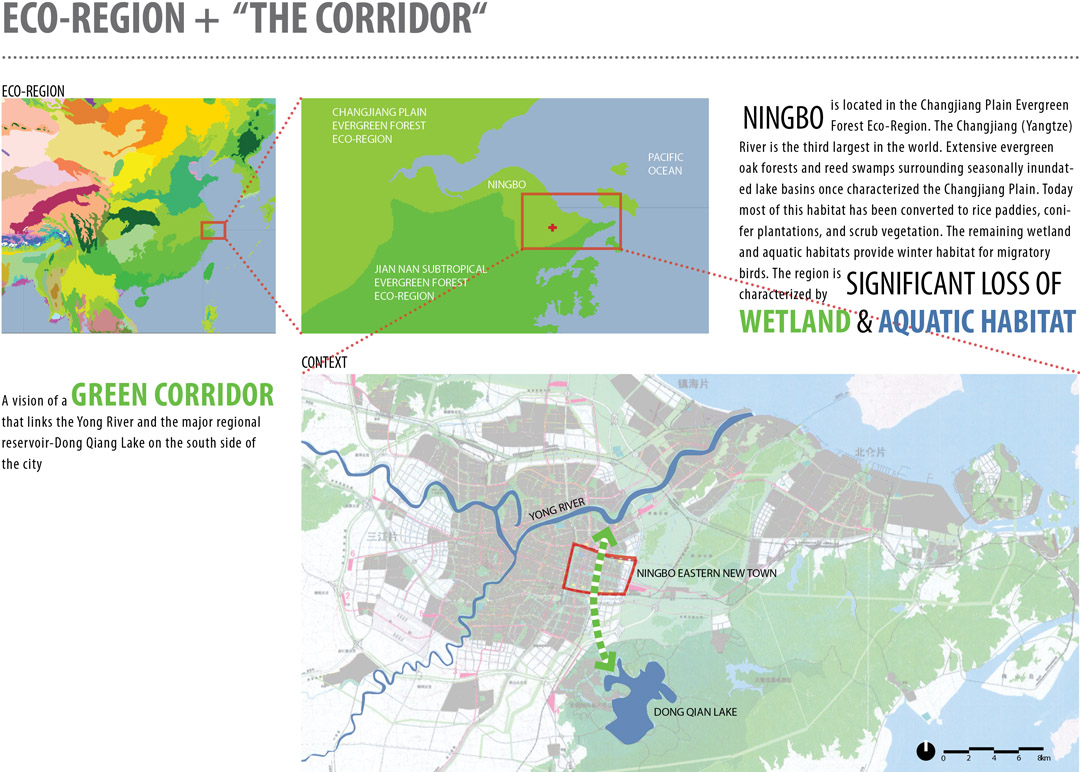

宁波位于中国东部沿海、长江三角洲的中心,城市人口349万,是中国最古老、最有名的城市之一,也是对外贸易的主要港 口和重要的经济中心。和全国其他城市一样,宁波近年来也面临着迅速增长的人口数量给基础设施造成的压力,这也当地政府设下了巨大的挑战: 既要调节城市密度,还不能对环境造成消极影响。2002年,为了减轻宁波老城的压力,开创城市扩张的平衡生态新方法,宁波规划部提出建设“宁波东部新城区”的计划。该计划包括6平方英里的 城市发展多功能用地,环抱在生态走廊四周,共同组成一条绿色线型网络。

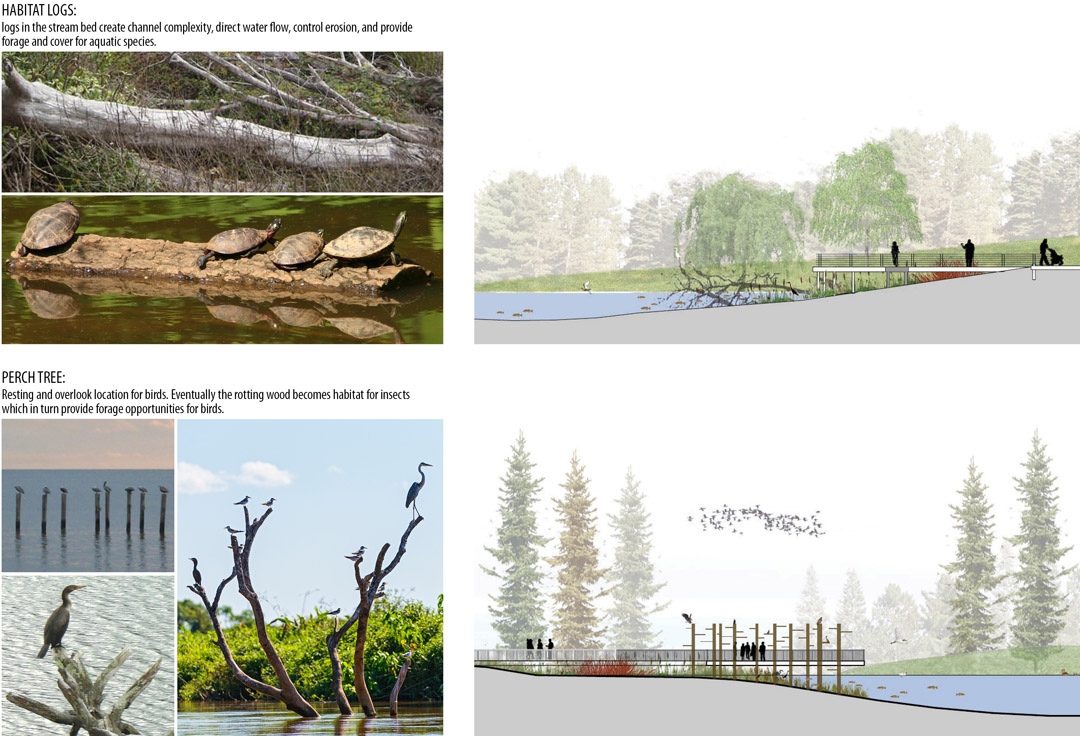

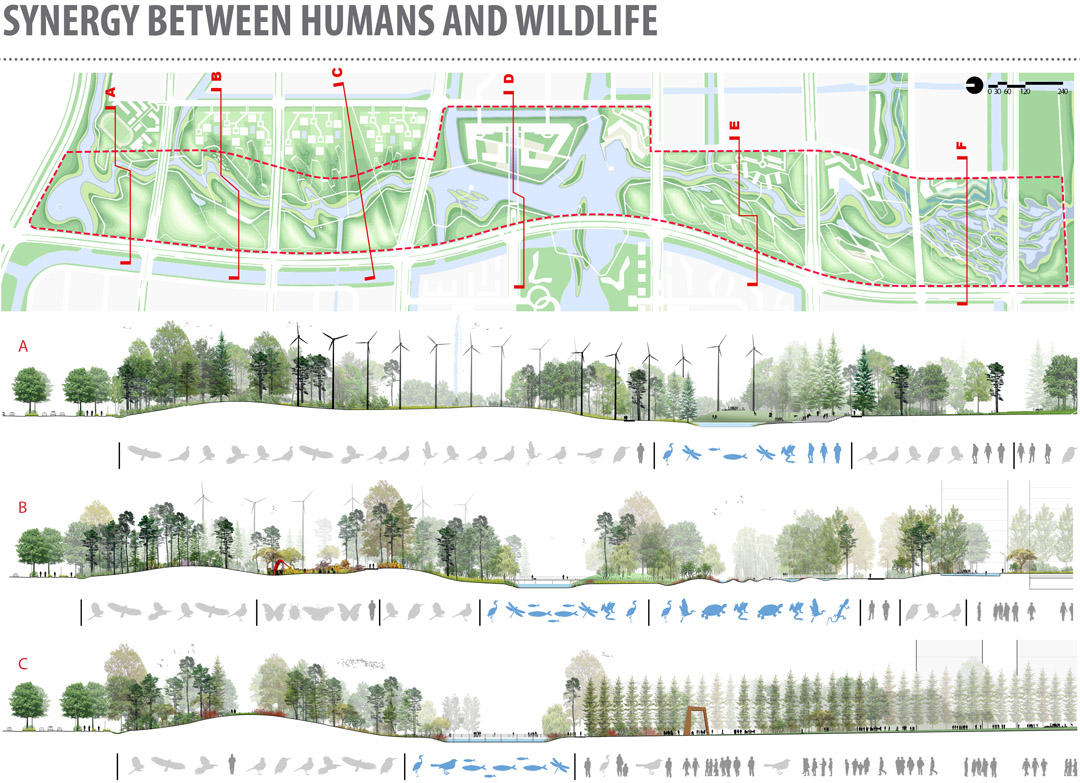

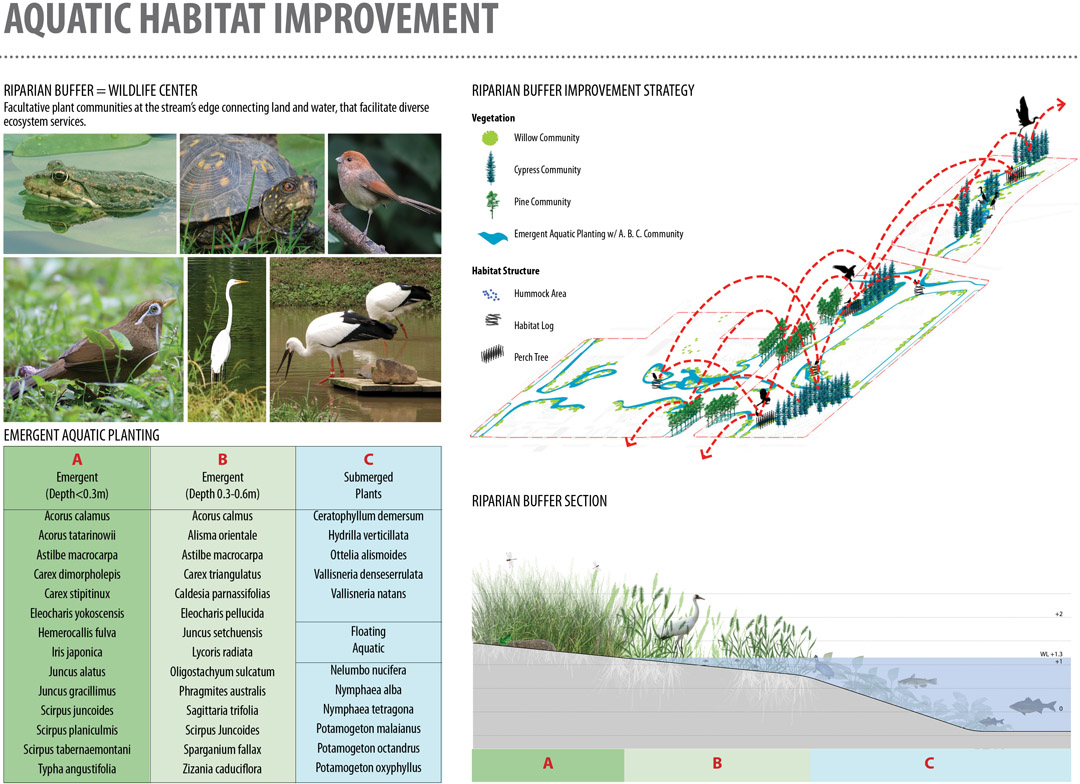

宁波地处长江平原常绿林生态区的南部,生态区内间歇性河流形成的湖盆,周围发育着大片常绿橡树林和芦苇沼泽。但由于长期的农耕作业和城市 发展,湿地和水生生境大面积减少。现存湿地仍然是候鸟和水生生物重要的栖息地,如东方白鹳、天鹅、白枕鹤,水生生物有白鳍豚、扬子鳄、獐 子和水獭。 设计团队深知湿地和水生生境对这片生态区意义重大,因此尽其所能恢复湿地,针对地域特点进行干预符合新时代的生态意识,具有历史和文化意 义。

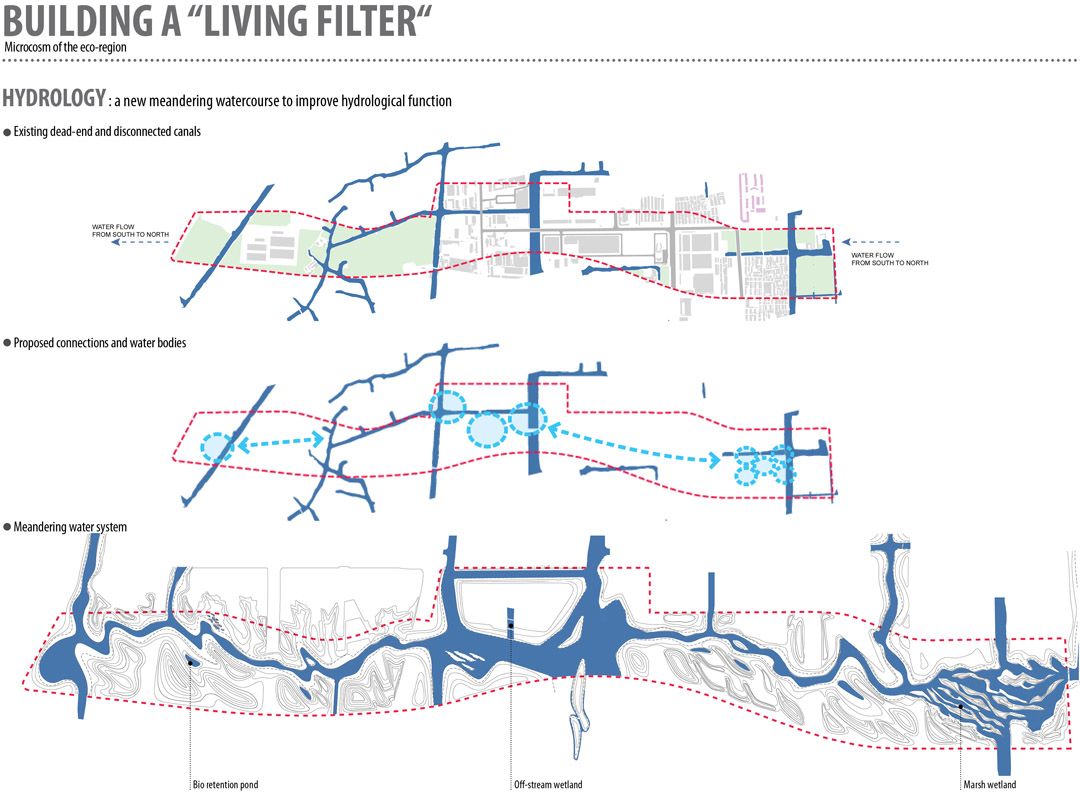

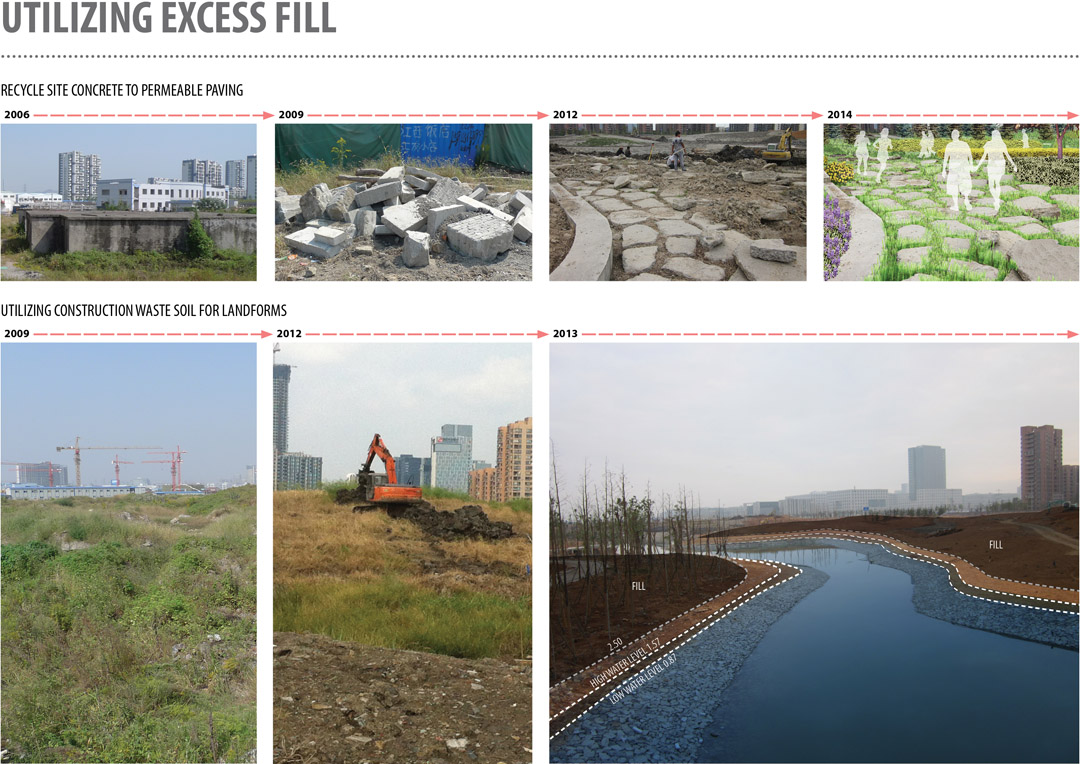

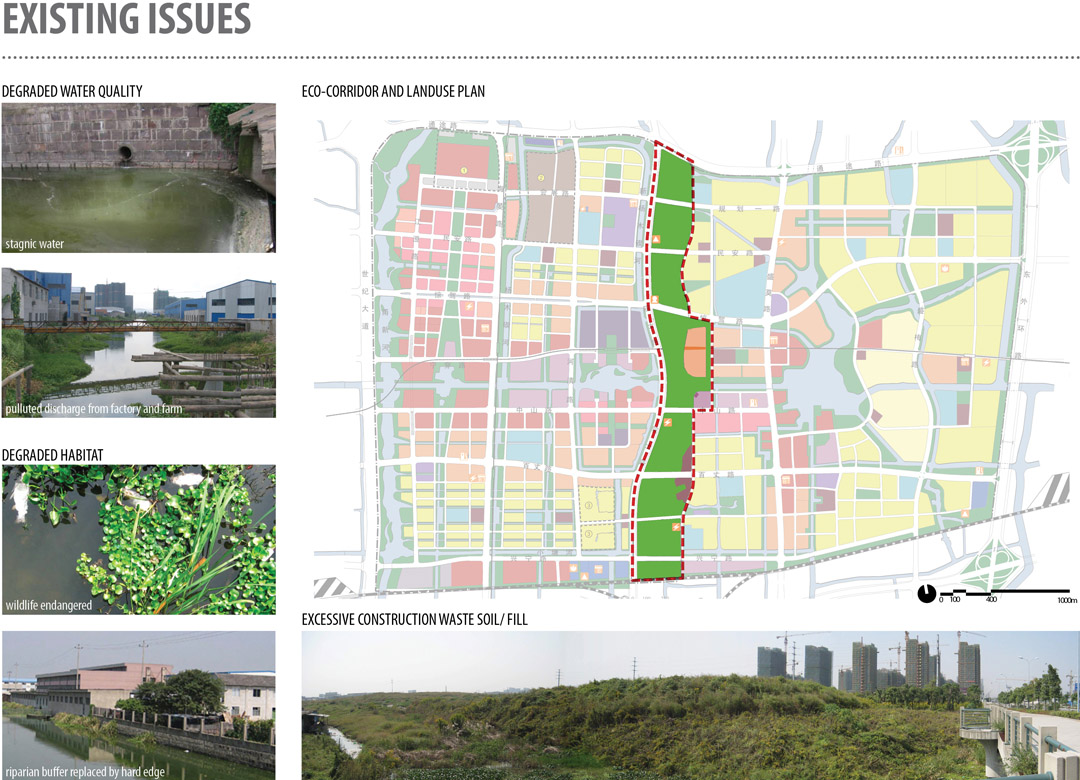

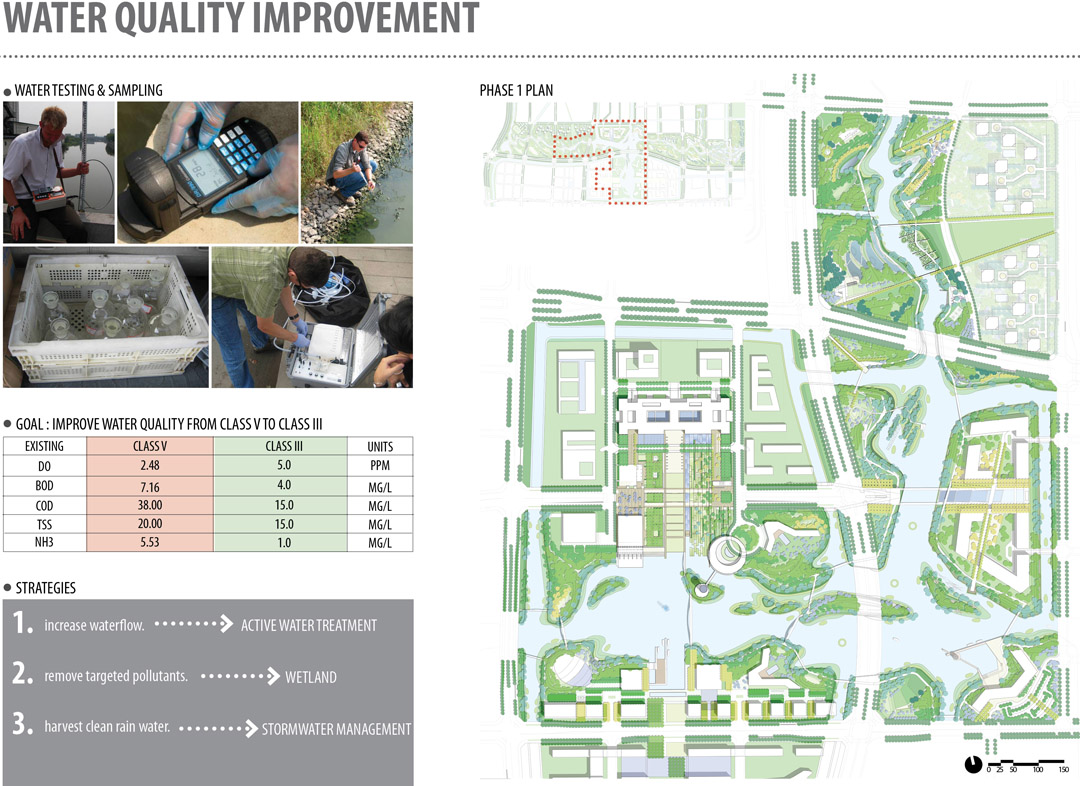

宁波运河系统一直以来承担着防洪、灌溉和运输三项任务。生态走廊区内的运河由于转作工业用途,又缺乏有效分区和对污染的控制,导致运河水 质严重恶化。随着工厂大量兴建,施工挖掘出的受污染的土壤被非法任意倾倒,工厂污水未经处理就随着雨水径流排入运河,并滞留在河水里。 要想达到预期效果,需要掌握大量数据。因此,主要的景观设计师协同相关顾问(水质学家、湿地专家和水文工程师)展开详细彻底的调查分析, 充分了解当地状况、测绘出水文循环图和自然水流分布图、对潜在的协同效应进行预判。

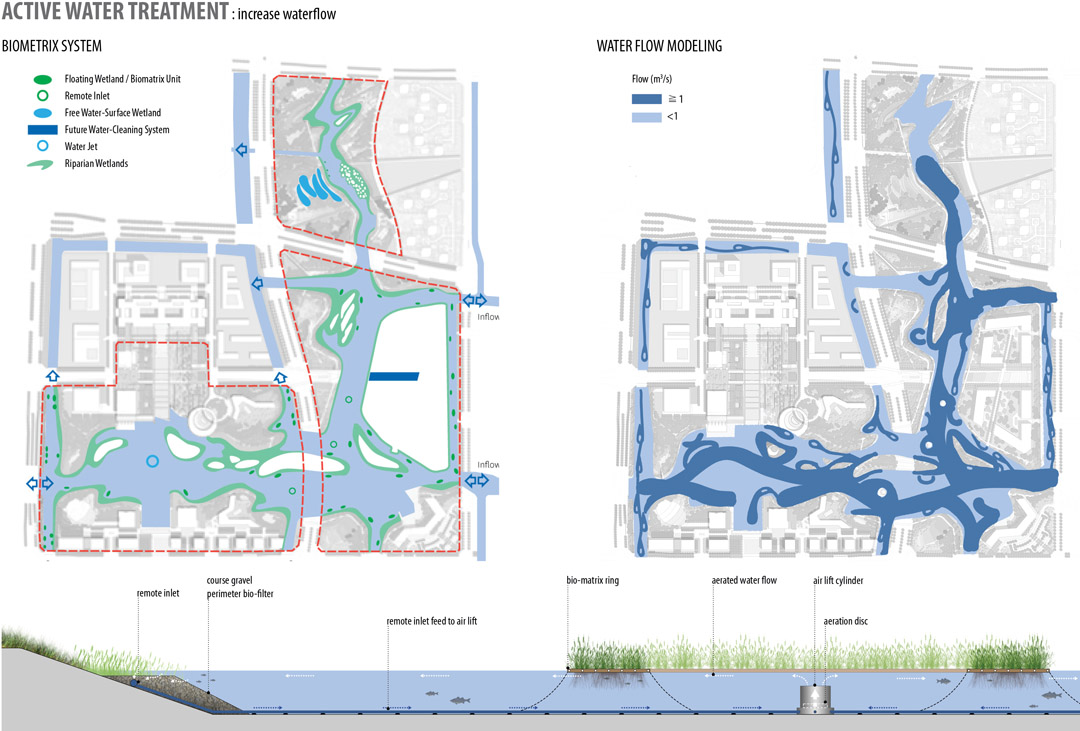

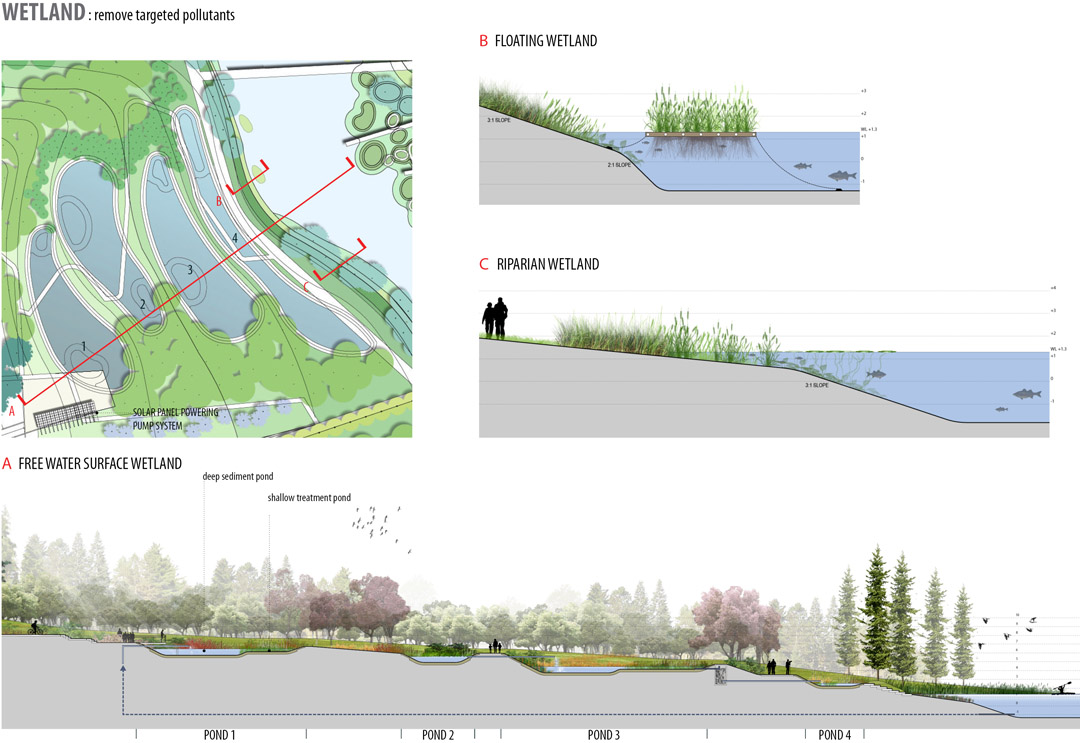

水文:蜿蜒的新水道提升水文功能 目前缺乏系统规划的无出口运河将不复存在,取而代之的是许多自由流动的小河、小溪还有池塘、沼泽。它们水流蜿蜒而缓慢,几乎还原了低地河 漫滩的原始状态,以辅助重建原生生态环境。 通过创新的生物修复技术模拟本土生态过程,新建成的水道可以改善运河水质,目前运河中的水属于最差的第V类水,仅适于工业用水和农田灌溉, 净化后可达到适宜生态修复和人们休闲娱乐使用的第III类水。

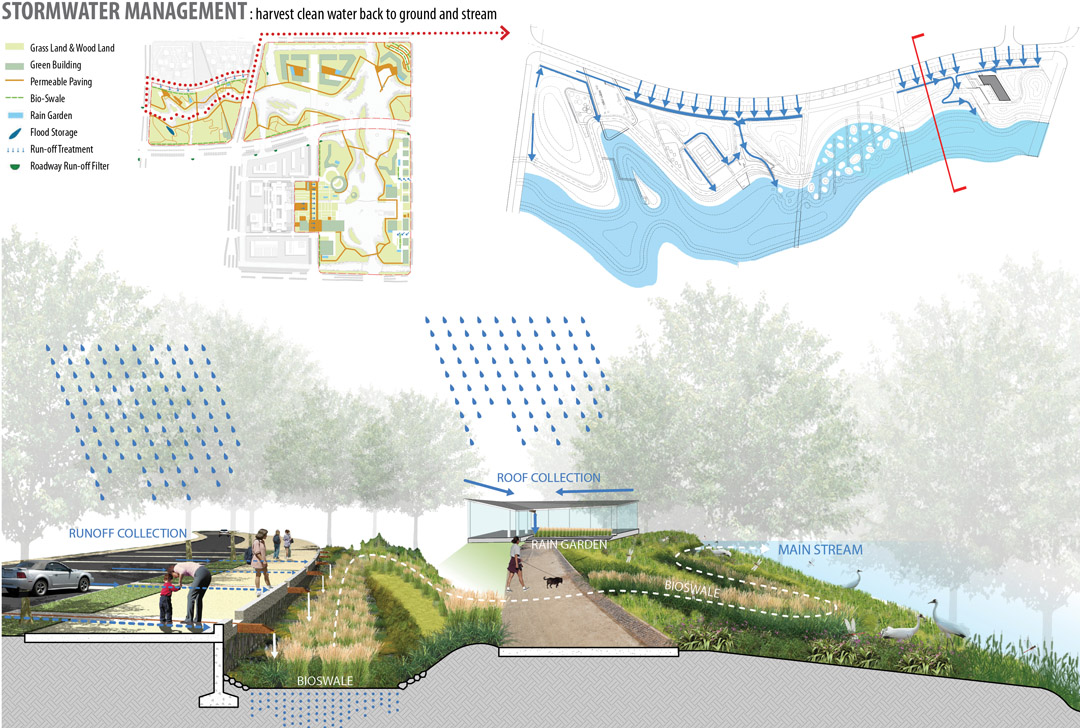

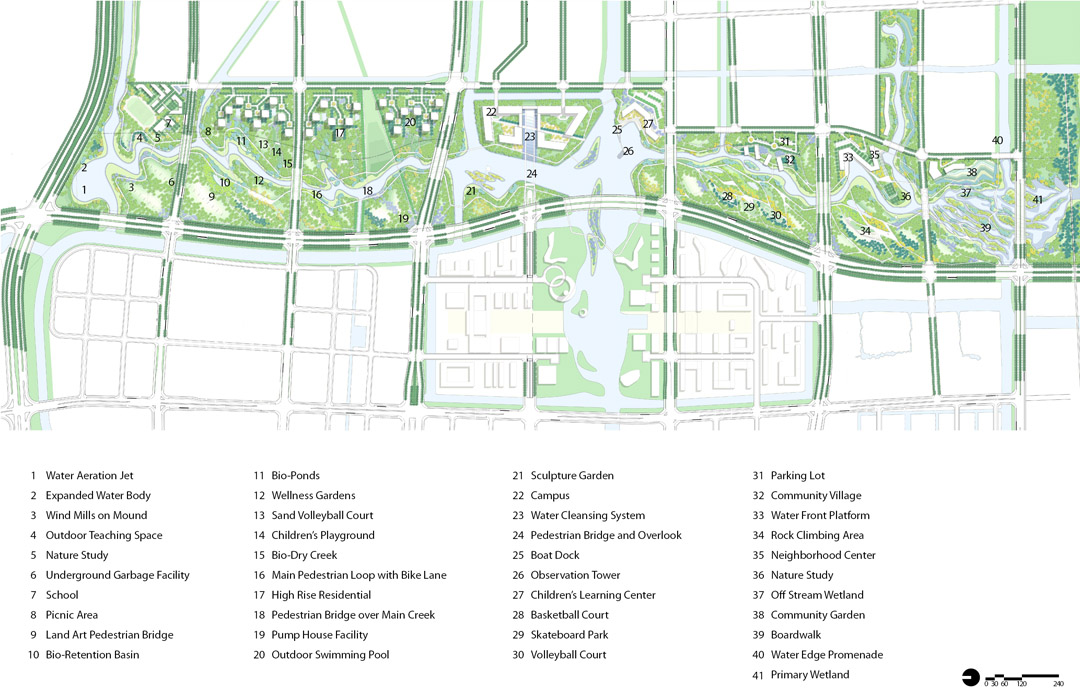

实施——打造“活体过滤器” 通过分析,设计师和相关专家提出了修建微型长江生态区的构想。在地势相对较低的山坡间建造水道网络以改善运河水质,将雨水径流引入新开发 区域,修建河岸带为野生生物提供栖息地,为新居民提供兼具休闲娱乐和教育教学功能的场所。

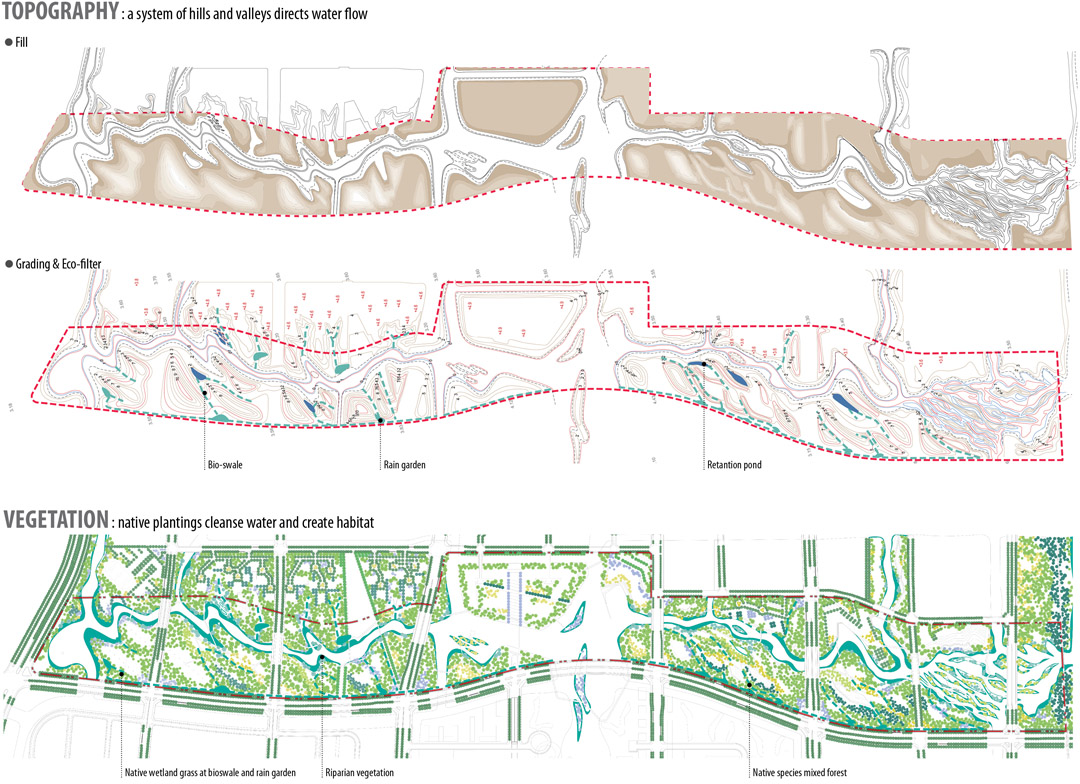

地形:丘陵山谷系统引导水流方向 通过对周边开发区的开挖与填埋,整个生态走廊区就成了地势起伏的山丘和山谷。这些山丘山谷都是精心排布的,顺着山谷形成的水道不仅可以通 过沉积、曝气和生物过程去除污染物,还为含水层的补给提供了保障,在其流动过程中,也形成了多种不同的水体形态。

植被:本地植物净化水质,营造生活环境 在地势起伏的景观区,落叶树种和常绿树种的战略布局体现了设计师对美学、规划、生态和气候的综合考虑。大力种植本地植被将帮助走廊重建多 样的植被群落,吸引野生动物栖息于此。河岸的植被、生物洼地和雨水花园可以净化来自附近开发区、其他建筑区等硬质景观的雨水。植物选择营 造了独特的地域感:随着地势的变化,植被种类呈现组群差异,根据植物的不同高度、形态和颜色呈现出独特的空间格局。

与城市结构融为一体 生态走廊支撑着宁波新城的开放空间系统,将土地划为多种用途,并将它们联系在一起。生态走廊全长3.3千米,与周围城市结构和自然体系完美相 合。这条绿色丝带与周围景观交相辉映,相得益彰。

宁波生态走廊通过修复该区生态网络为原生动植物提供了栖息地,改善了公共环境,为当地和附近居民营造出一个乐趣无限的公共空间,表明中外 可持续发展已经走上了一个新的台阶。

设计团队深知湿地和水生生境对生态区的保护意义重大,因此尽其所能,因地制宜发挥干预作用,在生态意识的新时代里具有重大的历史和文化意义。

生态走廊区内,运河曾经是宁波的标志,用作工业用途后,由于缺乏整体分区规划和污染控制,导致运河水质严重恶化。

生态走廊区经过精心分级,形成山丘山谷地形。山谷形成的水道通过沉积、曝气和生物作用去除污染物,山丘为游客提供观景场地,也增加了生活 环境多样性。

通过与水质学家合作,设计师通过使用主动和被动充气方法,促进地下水流穿过植物根系去除污染物。 |

会员评论