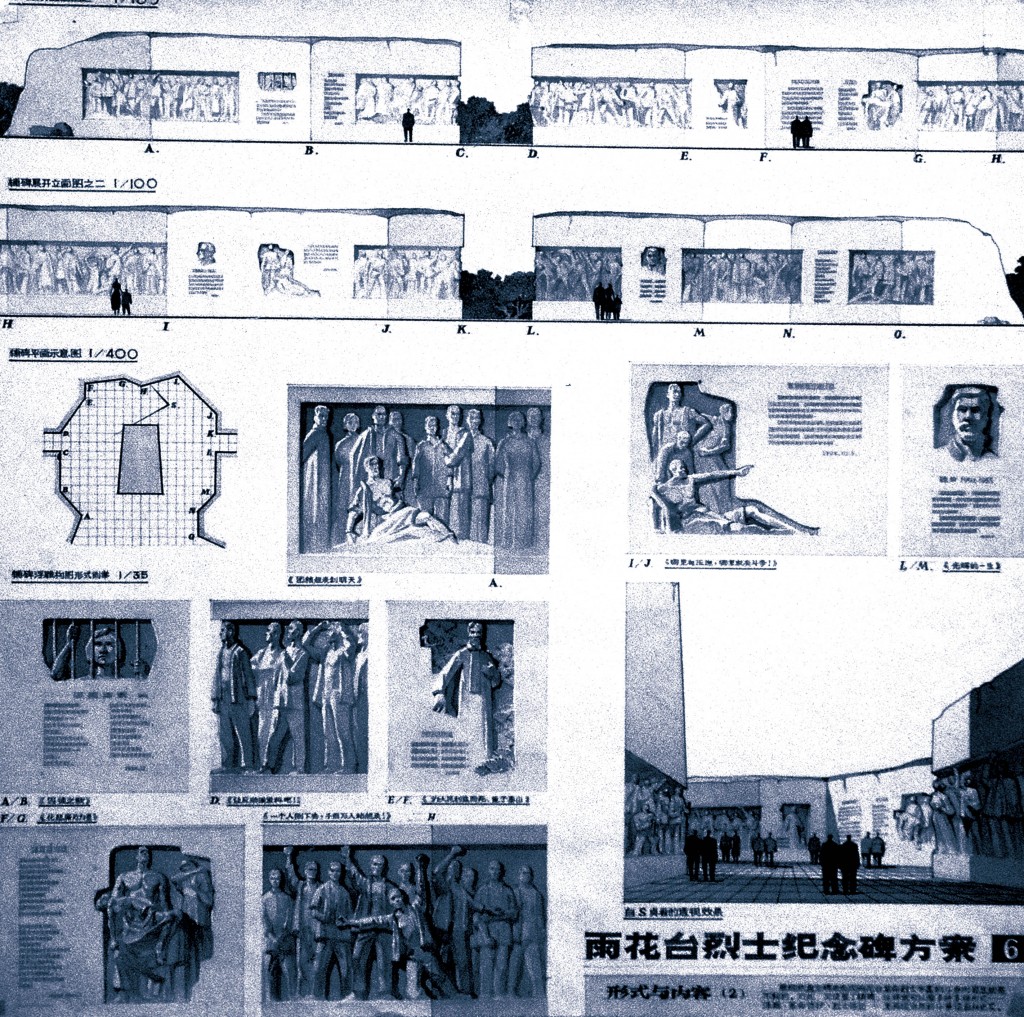

雨花台烈士纪念碑方案

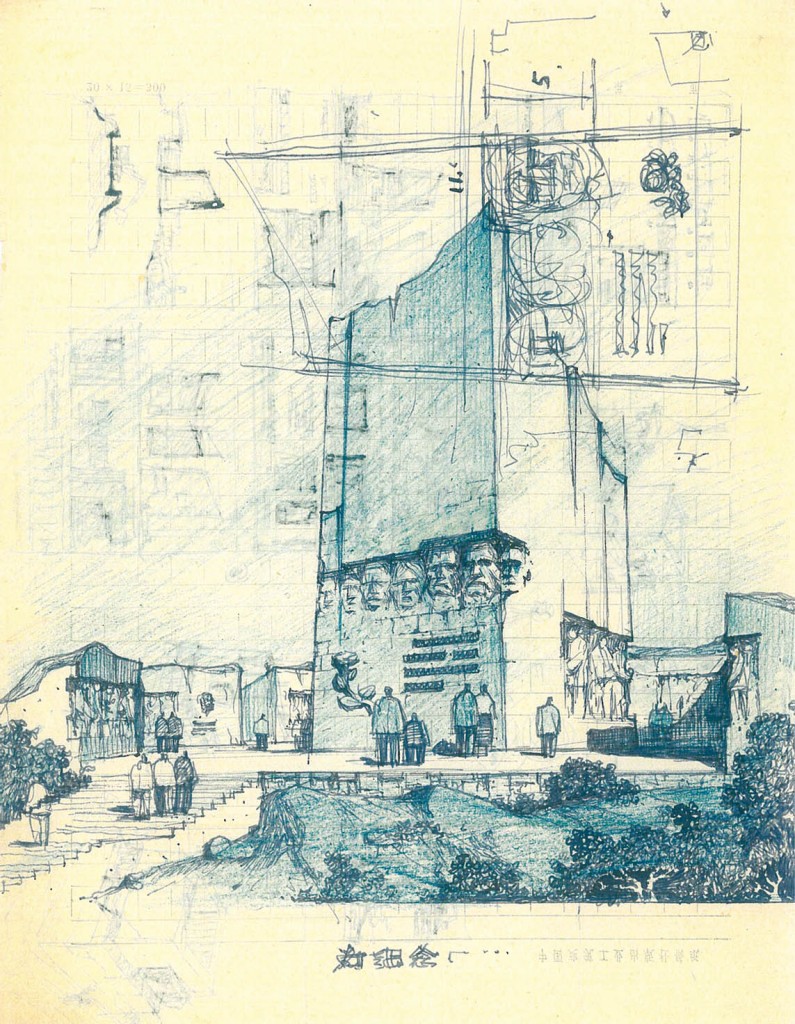

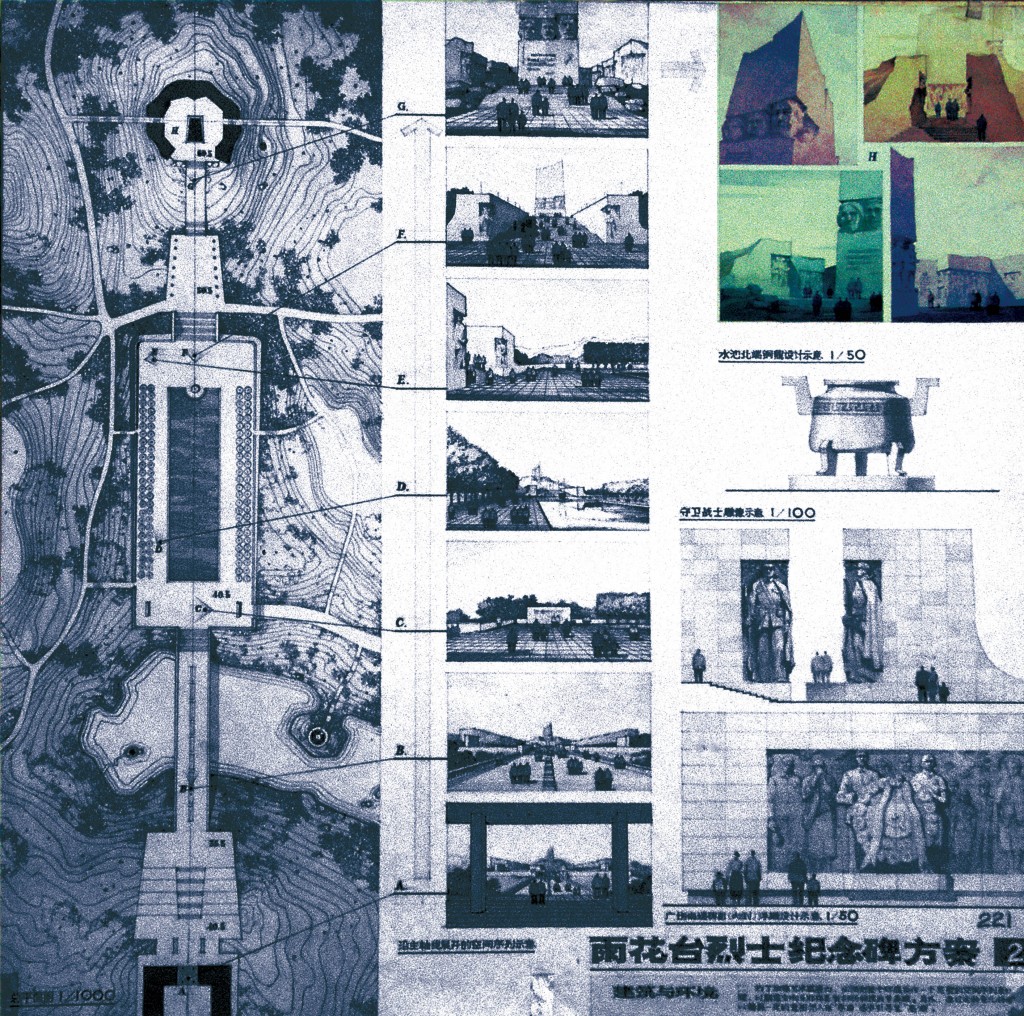

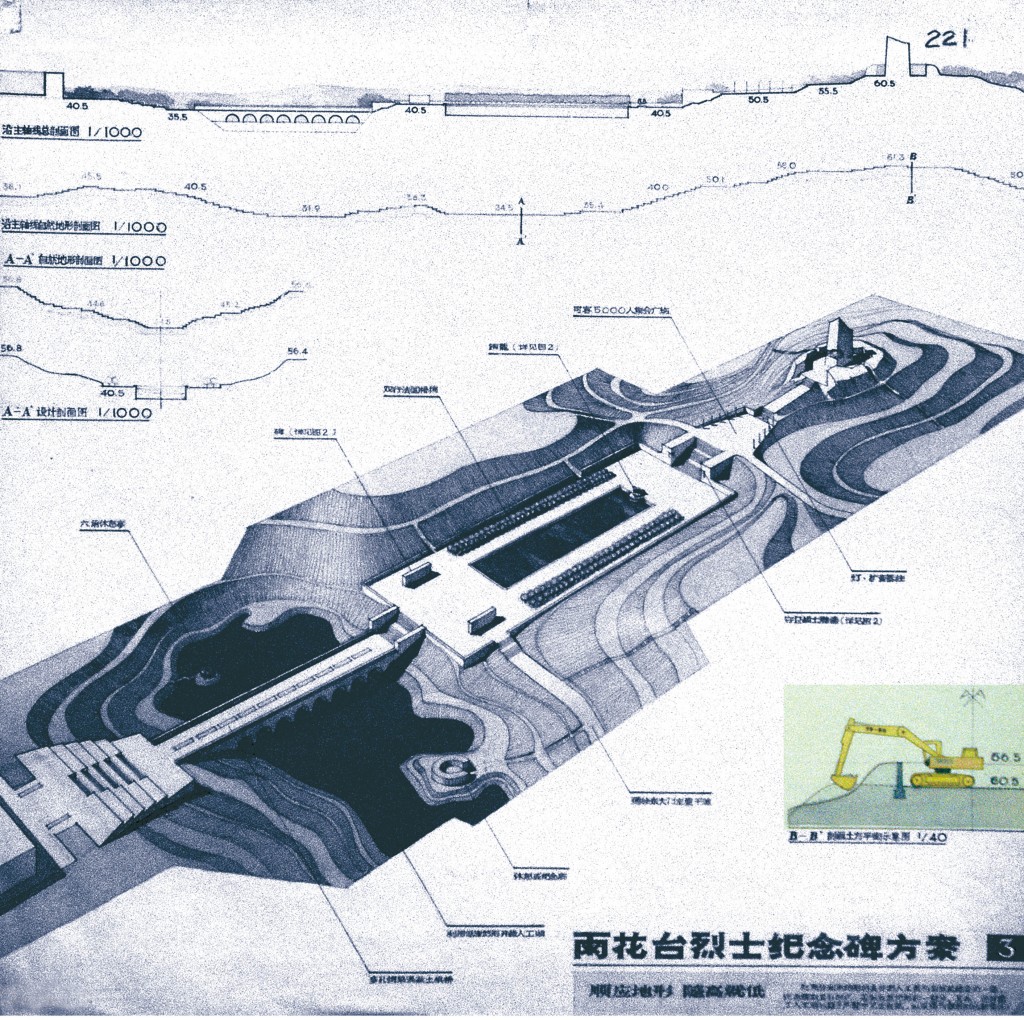

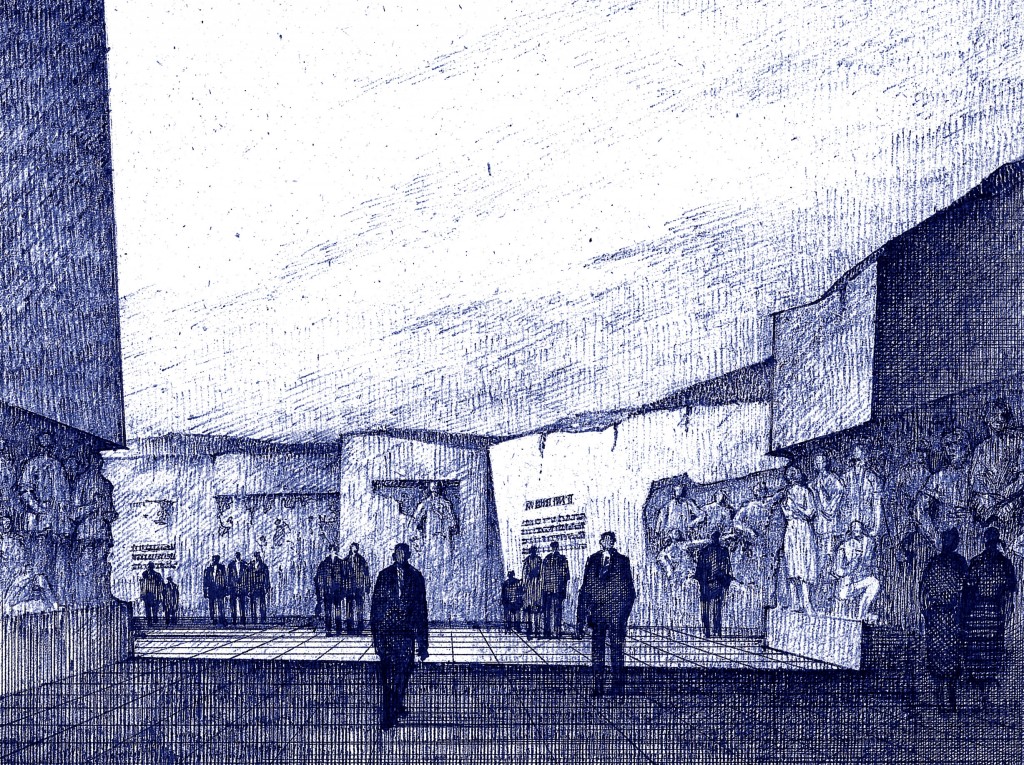

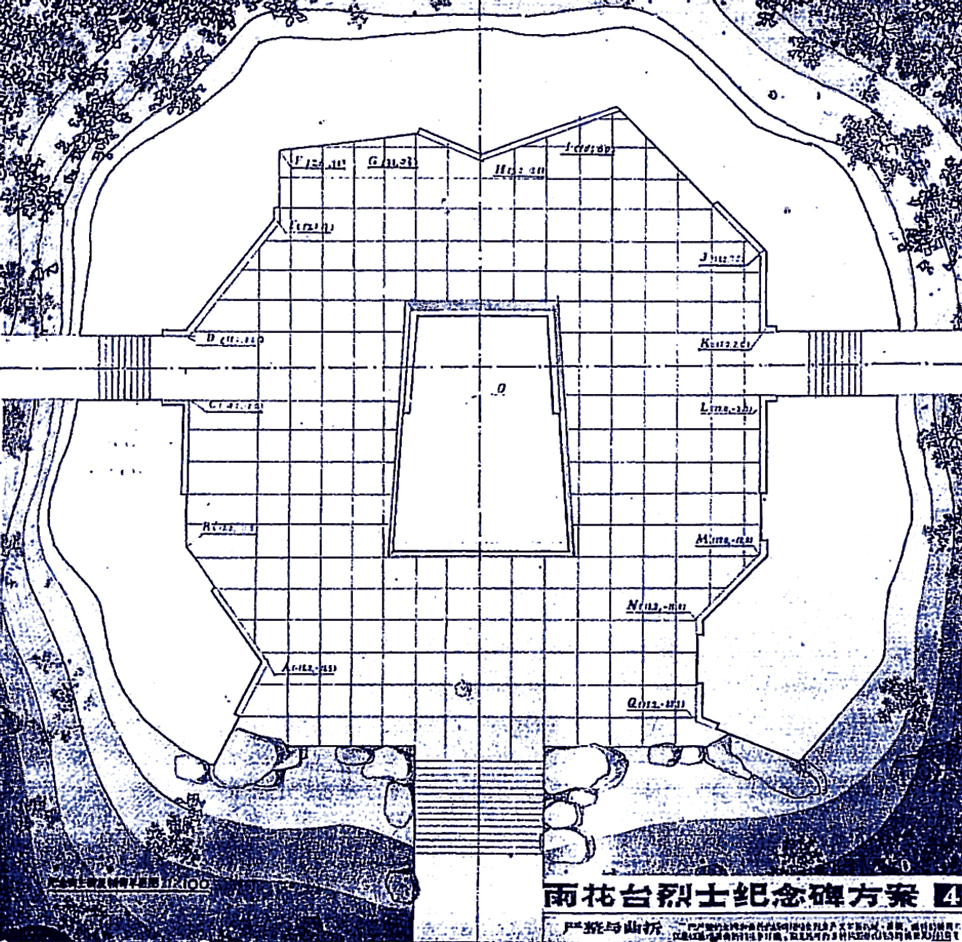

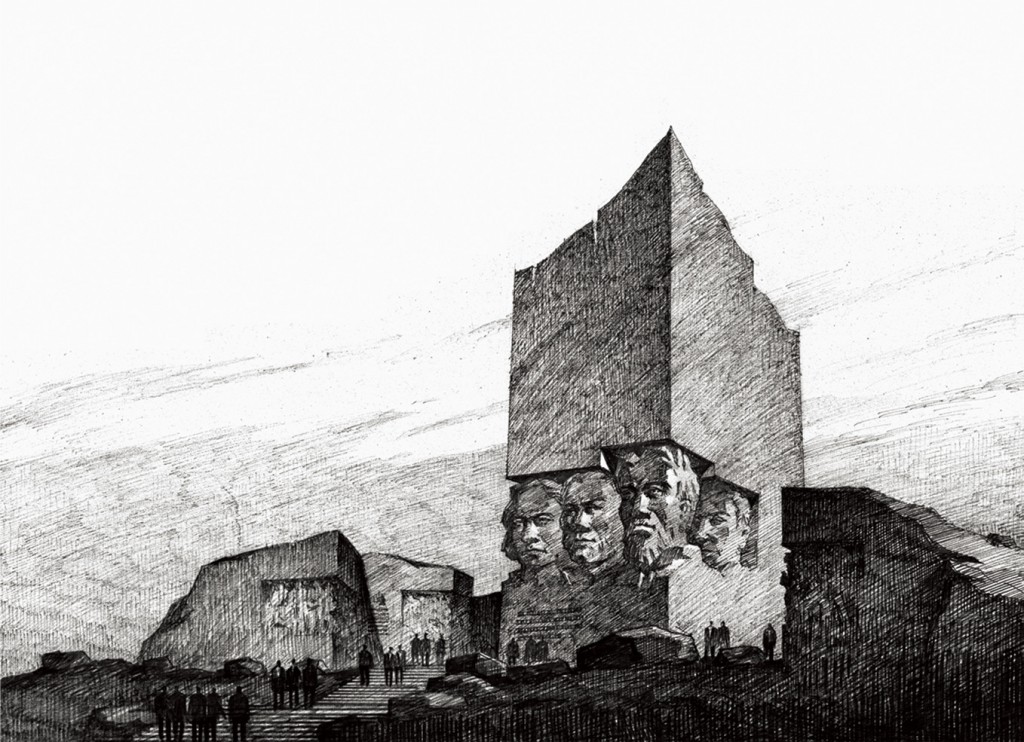

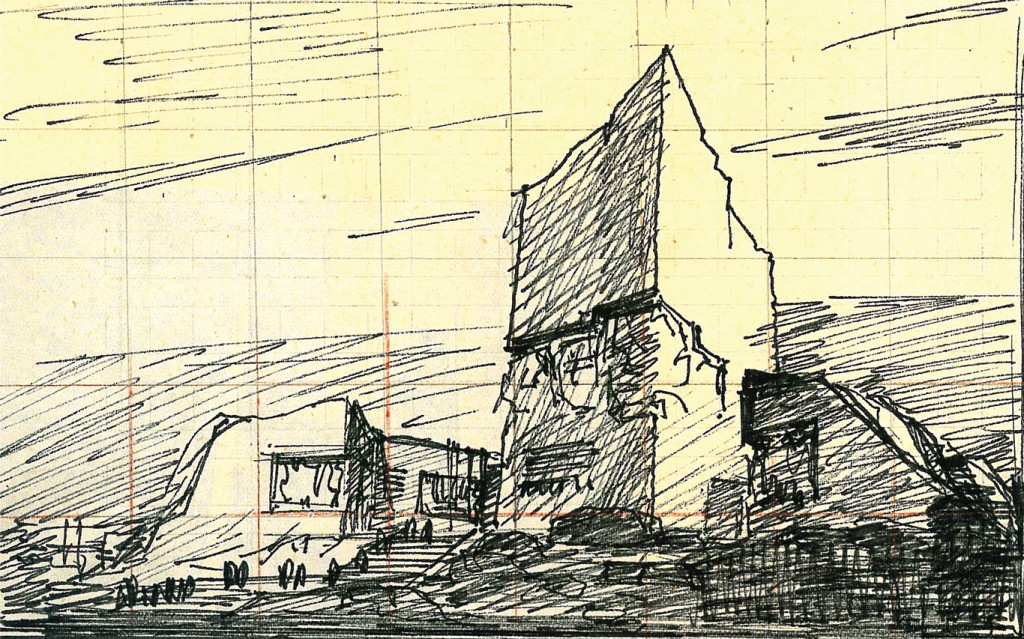

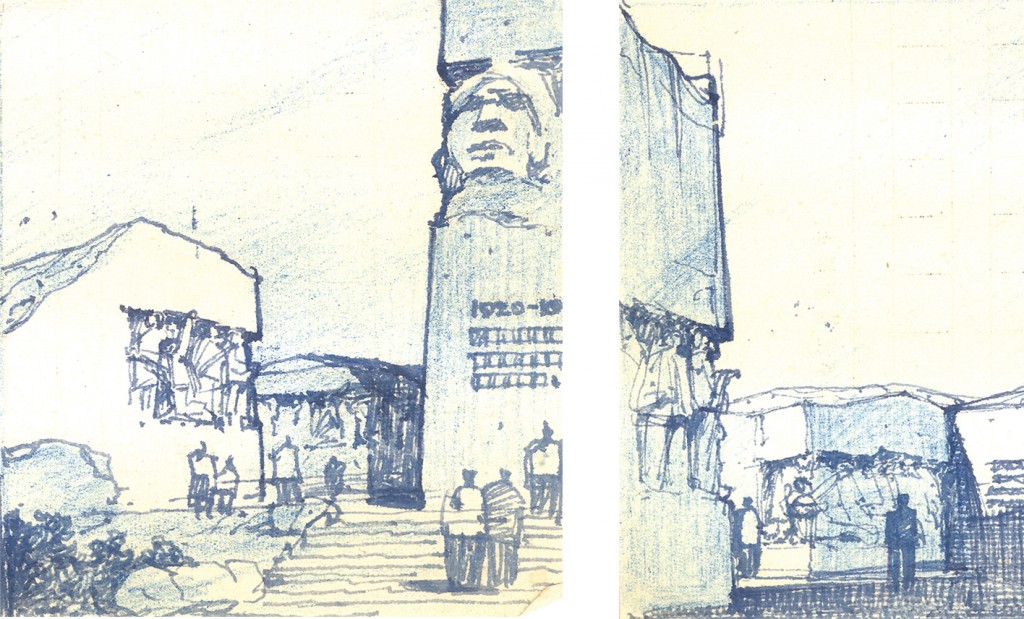

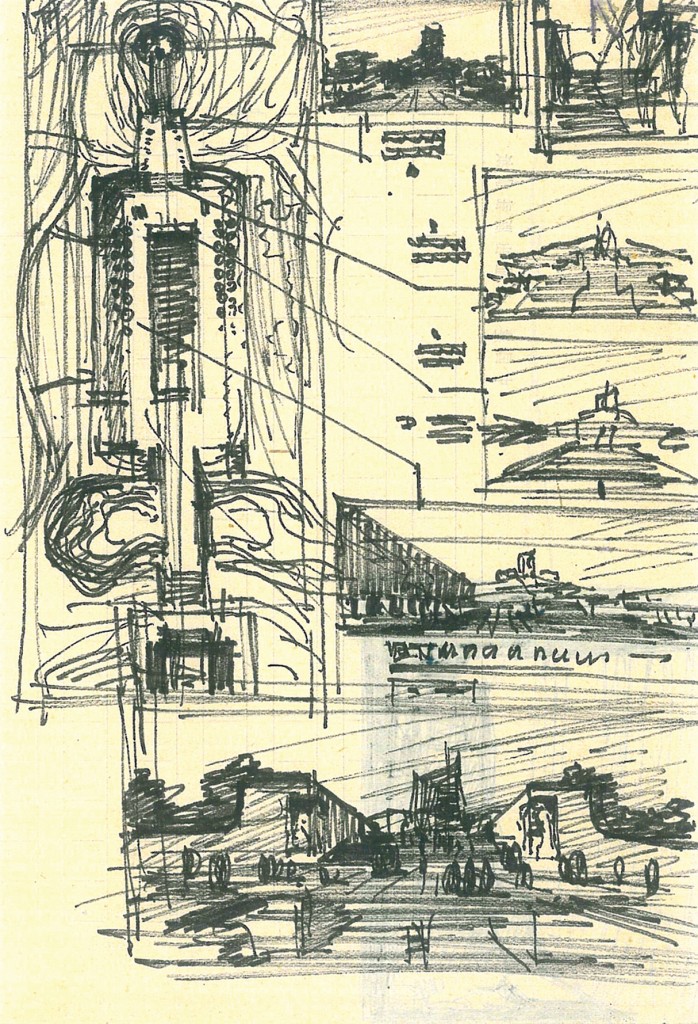

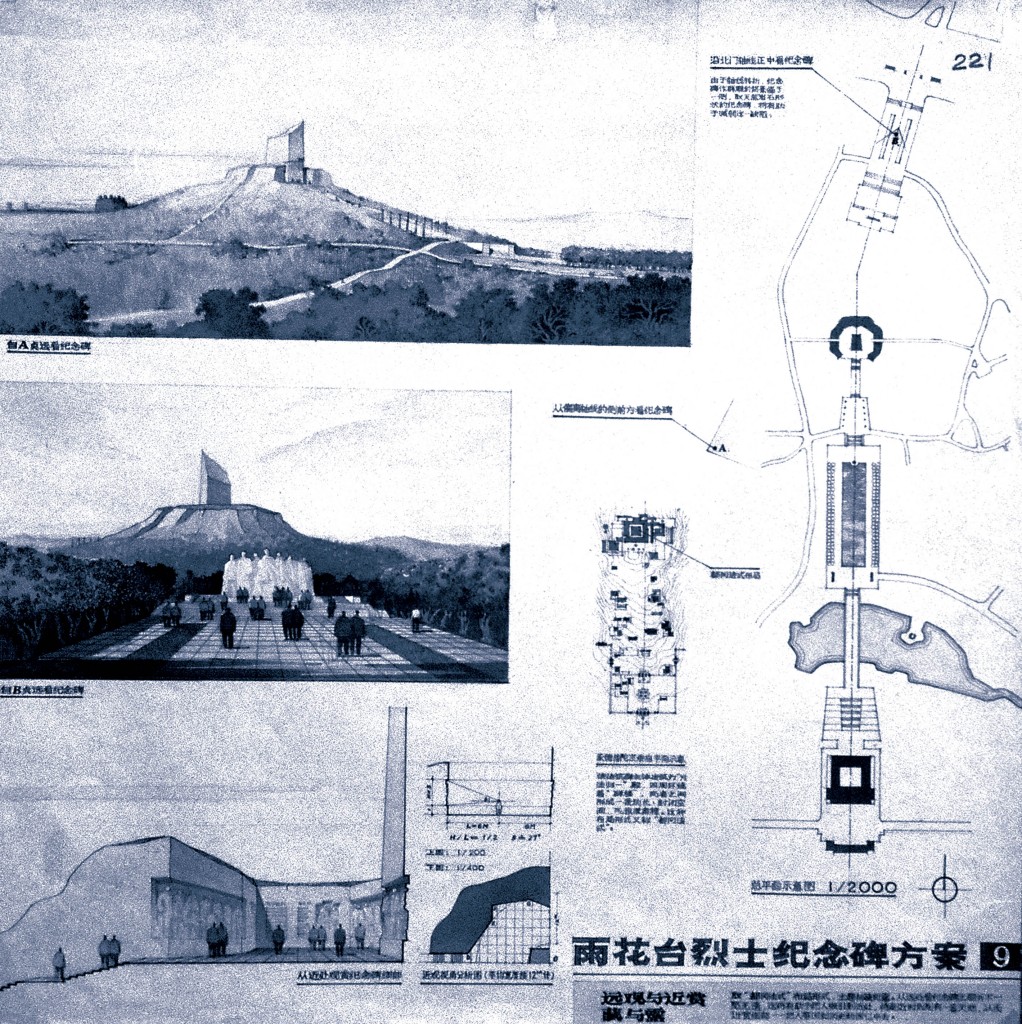

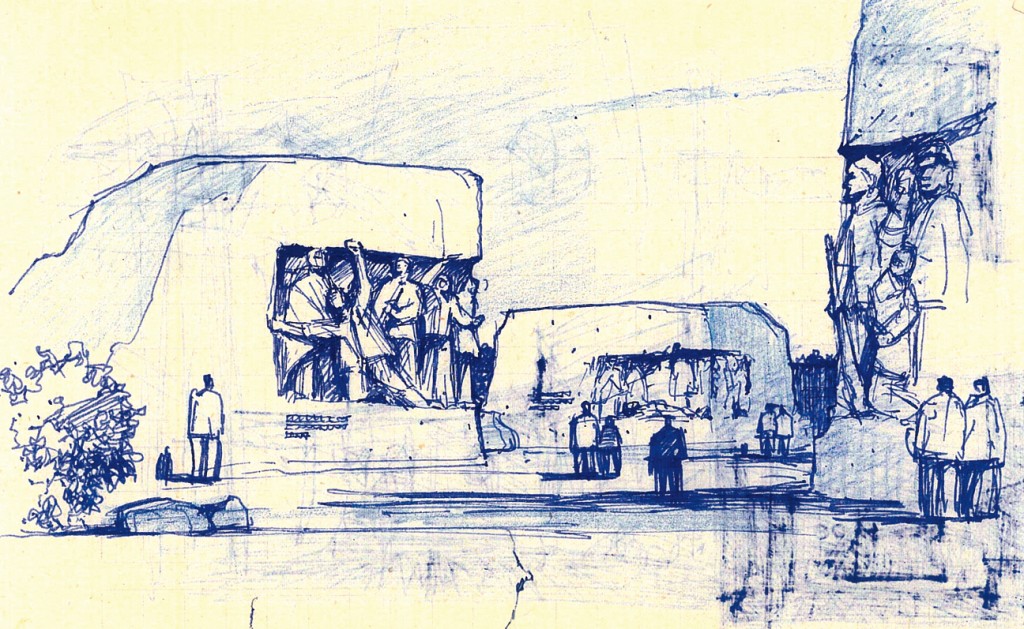

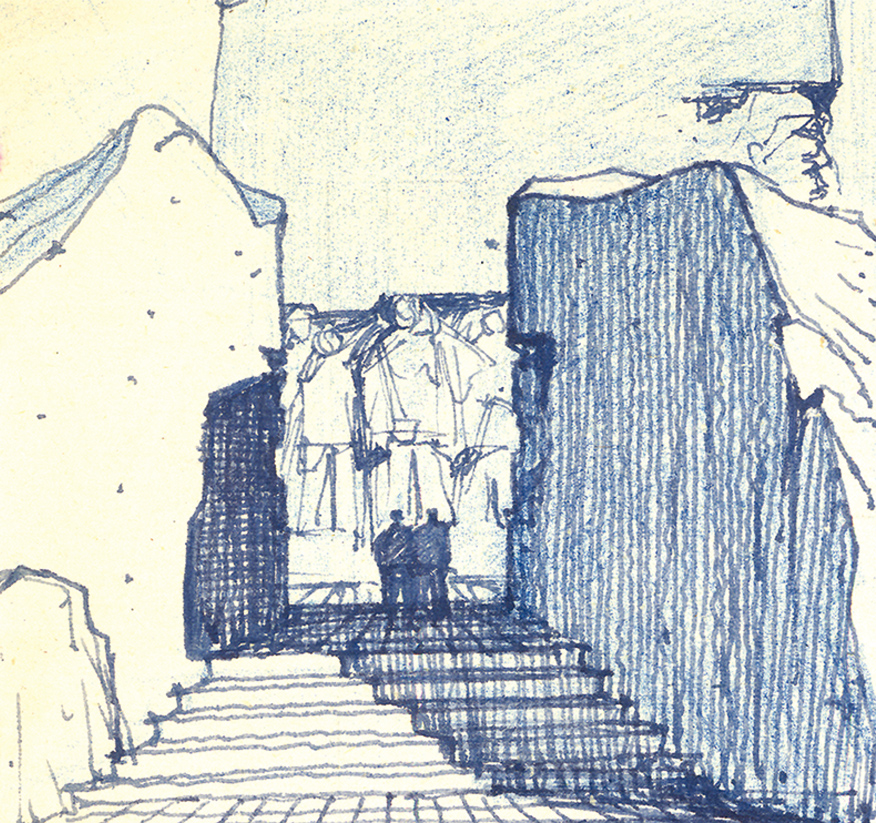

大约在上世纪80年代初,收到了雨花台革命烈士纪念碑征集方案邀请信。当时,文化大革命结束不久,又值天津水上公园熊猫馆甫告建成,参与各种设计工作的热情还是十分炽烈的,特别是对于纪念性之类的建筑设计更是情有独钟,总抱有一种企盼,希望在这方面有所创新和实破。纪念碑一类的建筑,从我国传统上看几乎是被程式化了,无非是在一块竖起的石块上刻文字,最多在它的上方和下方,也就是碑头与碑座刻上一点雕饰,可以说是毫无个性可言的。建国之初的人民英雄纪念碑也大体沿用了这种模式,至于全国各地,更是人民英纪念碑的翻版,只不过尺度缩小而已。所以,“碑”便沦为文字的载体。能不能实破这种模式而有所创新呢?这便是参与雨花台烈士纪念碑设计时所面临的一个重大课题。 方案构思要点: ● 说是纪念碑设计,实际上还连带着很大一片陵园的规划。基地呈南北狭长的形状,南端为纪念馆,从整体看,客观上便形成了一条明显的轴线,它的两端高,中部低,特别是建碑的部位隆起了一个小山岗,地势十分突兀。要想突破,便只好在这个突兀的山岗上做文章。最简单、便捷的方法就是把碑建在山岗之上,但我认为这也是最常见和最一般的处理方法,难以求得突破性的进展。另一种方法就是反其道而行之,把山岗的中部挖空,主碑立于其中,其四周用摩崖石刻的形式环绕着主碑,这样,不仅可以起到烘托主碑的作用,而且还可以借助浮雕、诗抄、语录等文字语言起到“叙事”的功能,凭悼者犹如进到室外博物馆,深切感受到烈士们英勇斗争的事迹,从而极大地突出了纪念碑的个性。 ● 整体环境的处理也是至关重要的。在分析了地形起伏变化后,用几何化的方法使之更加清晰、明确地体现在图纸之上,进而在低处凿池架桥。两侧则是呈缓坡的形式由低到高,这样,便自然地形成了一条狭长的“谷地,从而有效地强化了中轴线给人的感受。中轴线的北端正对着纪念碑,而南端则是拟建中的纪念馆。纪念碑的主题雕塑也十分重要。为此,我还请了对人体素描修养很深的章又新教授共同研究推敲,并由他绘制了一幅由四个人物头像组成的主题雕塑的构想。 |

会员评论