摘要:继BIM与模型(上)之后,中国建筑科学研究院副院长黄强在本文中继续从建筑信息模型、专业分析模型的角度深度解读“BIM与模型”的关系。

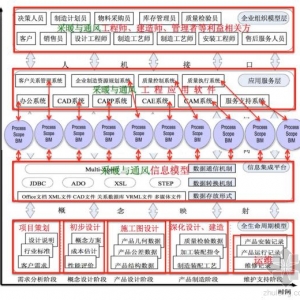

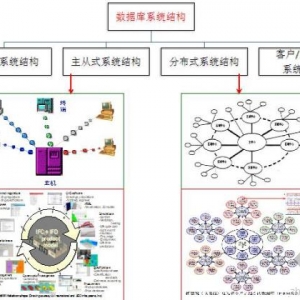

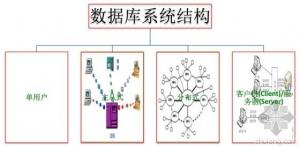

作者:中国建筑科学研究院副院长 黄强 3、建筑信息模型 从最终用户角度来看,数据库系统结构可分为单用户结构、主从式结构、分布式结构和客户/服务器结构四类(图3-4)。

图3-4 数据库系统结构图 单用户数据库系统是一种早期的最简单的数据库系统。在这种系统中,整个数据库系统(包括应用程序、DBMS、数据)都装在一台计算机上,由一个用户独占,不同机器之间不能共享数据。 主从式结构是指一个主机带多个终端的多用户结构。在这种结构中,数据库系统(包括应用程序、DBMS、数据)都集中存放在主机上,所有处理任务都由主机来完成,各个用户通过主机的终端并发地存取数据库,共享数据资源。 分布式结构是指数据库中的数据在逻辑上是一个整体,但物理地分布在计算机网络的不同节点上。网络中的每个节点都可以独立处理本地数据库中的数据,执行局部应用;同时也可以同时存取和处理多个异地数据库中的数据,执行全局应用。 客户/服务器结构:主从式数据库系统中的主机和分布式数据库系统中的每个节点机是一个通用计算机,既执行DBMS功能又执行应用程序。随着工作站功能的增强和广泛使用,人们开始把DBMS功能和应用分开,网络中某个(些)节点上的计算机专门用于执行DBMS功能,称为数据库服务器,简称服务器;其他节点上的计算机安装DBMS的外围应用开发工具,支持用户的应用,称为客户机,这就是客户/服务器结构的数据库系统。在客户/服务器结构中,客户端的用户请求被传送到数据库服务器,数据库服务器进行处理后,只将结果返回给用户(而不是整个数据),从而显著减少了网络上的数据传输量,提高了系统的性能、吞吐量和负载能力;另一方面,客户/服务器结构的数据库往往更加开放。客户与服务器一般都能在多种不同的硬件和软件平台上运行,可以使用不同厂商的数据库应用开发工具,应用程序具有更强的可移植性,同时也可以减少软件维护开销。 (1)将建筑(或设施)视为一个整体产品的数据库 将建筑(或设施)作为一个整体产品,以图3-3所示的产品生命周期模型框架来表达建筑全生命期模型框架如图3-5所示。

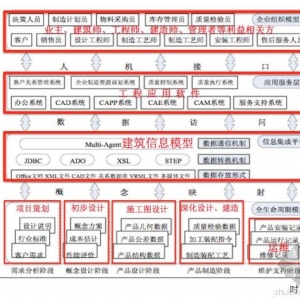

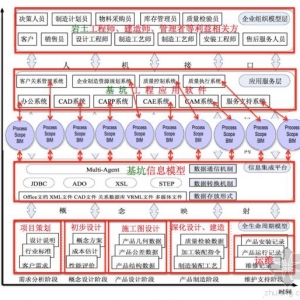

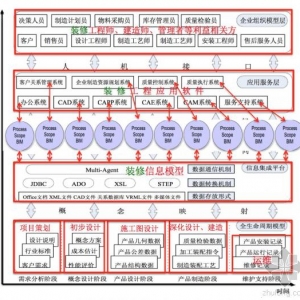

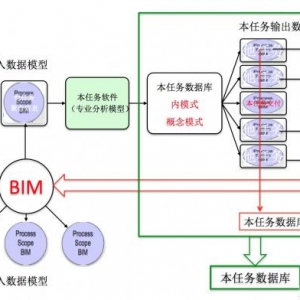

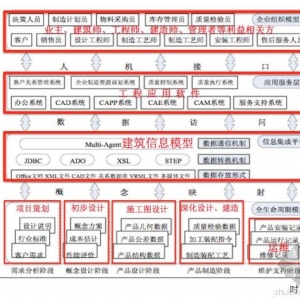

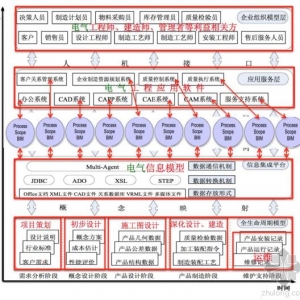

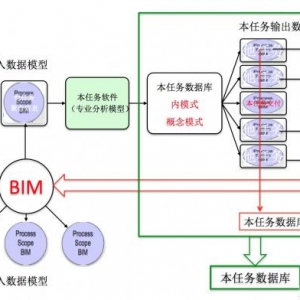

图3-5 建筑全生命期模型框架 图3-5所示的建筑信息模型的数据库结构是主从式结构,建筑信息模型与其他产品模型的区别之处在于不同的数据标准、不同的应用软件。 根据图3-2所示的数据库三级结构,对于用户,图3-5可以进一步表达为图3-6,图中“Process Scope BIM”相当于“外模式”:

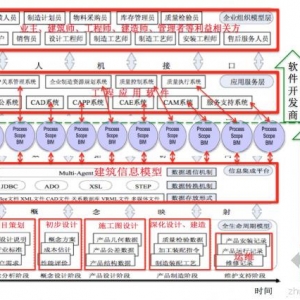

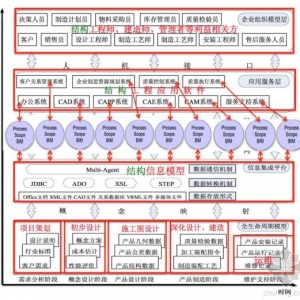

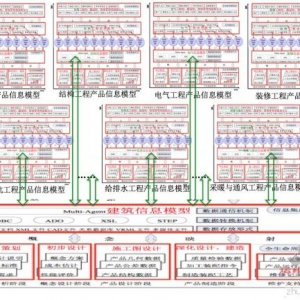

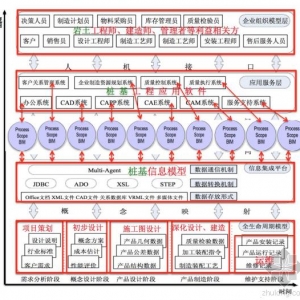

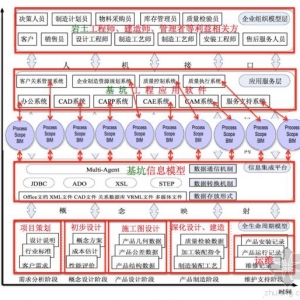

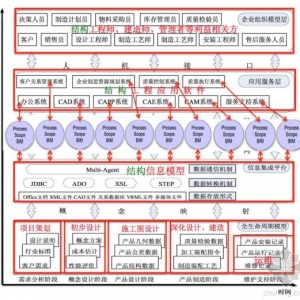

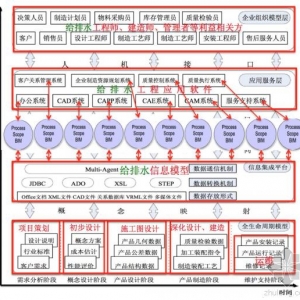

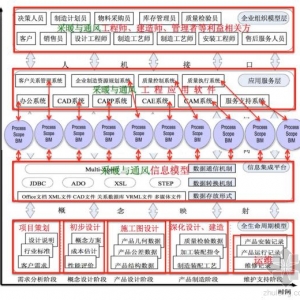

图3-6将建筑(或设施)作为一个整体产品的数据库创建与应用 (2)将建筑(或设施)视为多个产品组合的数据库 如果将组成建筑的各部分分别视为独立产品看待,桩基、基坑、结构、给排水、电气……,都有其独立的需求分析、概念设计、产品设计、产品制造、运行维护不同阶段,也有其不同的施工、质量检验等自成体系的产品制造过程,如图3-7~3-13所示。

图3-7 桩基工程产品信息模型

图3-8基坑工程产品信息模型

图3-9 结构工程产品信息模型

图3-10 给排水工程产品信息模型

图3-11电气工程产品信息模型

图3-12采暖与通风工程产品信息模型

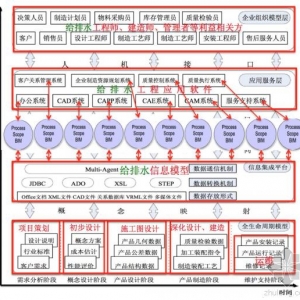

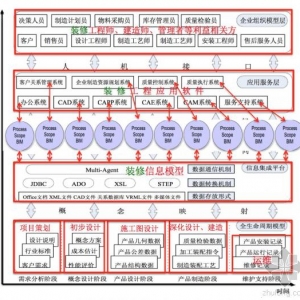

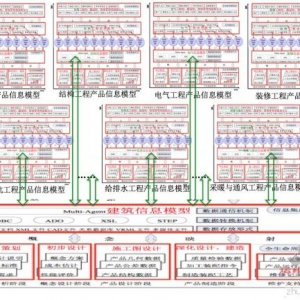

图3-13装修工程产品信息模型 近年来,由于计算机网络通信的迅速发展,以及地理上分散的公司、团体和组织对于数据库更为广泛应用的需求,在集中式数据库系统成熟技术的基础上产生和发展了分布式数据库系统。分布数据库是数据库技术和网络技术两者相互渗透和有机结合的结果. “分布式数据库是由一组数据组成的,这些数据物理上分布在计算机网络的不同结点(亦称为场地)上,逻辑上是属于同一个系统的”。这个定义强调了下面两点: (1)分布性:数据库中的数据不是存储在同一场地。更确切地讲,不存储在同一计算机的存储设备上。这就是与集中式数据库的区别.(2)逻辑整体性:这些数据逻辑上是互相联系的,是一个整体(逻辑上如同集中数据库)。这就可以和分散在计算机网络不同结点上的数据库或文件的集合相区别。后者各结点的数据之间没有内在的逻辑联系.所以分布式数据库就有了全局数据库(逻辑)和局部数据库(物理)的概念. 分布式数据库是由一组数据组成的,这组数据分布在计算机网络的不同计算机上。网络中的每个结点具有独立处理的能力,称为场地自治(Autonomous),可以执行局部的应用程序。同时,每个结点也能通过网络通信子系统执行全局的应用。这就是说,每个场地是独立的数据库系统:它有自己的数据库,自己的一组终端,自己的中央处理器,运行它自己的局部DBMS,执行局部的应用程序,具有高度的自治性.同时又相互协作组成一个整体,这种整体性的含义是,对于用户来说,从一个分布式数据库系统的逻辑上看如同一个集中式数据库系统一样,用户可以在任何一个场地执行全局应用。 分布式数据库系统是在集中式数据库系统成熟技术的基础上发展起来的,但不是简单地把集中式数据库分散地实现,它是具有自己的性质和特征的系统。集中式数据库系统的许多概念和技术,如数据独立性、数据共享和减少冗余度、并发控制、完整性、安全性和恢复等等在分布式数据库系统中都有了不同之处及更加丰富的内涵。 分布式数据库系统概念应用在将建筑(或设施)视为多个产品组合的数据库时,建筑信息模型是由一组数据组成的,这组数据分布在计算机网络的不同计算机上。网络中的每个结点都是一个单独的产品信息模型(图3-7~图3-13)、具有独立处理产品信息的能力,可以执行单独的应用程序。每个结点也能通过网络通信子系统执行全局的应用。这就是说,每个结点是独立的数据库系统:它有自己的数据库,自己的一组终端,自己的中央处理器,运行它自己的局部DBMS,执行局部的应用程序,具有高度的自治性.同时又相互协作组成一个建筑整体,这种整体性的含义是,对于用户来说,从一个分布式数据库系统的逻辑上看如同一个集中式数据库系统一样,用户可以在任何一个结点执行全局应用(图3-14)。

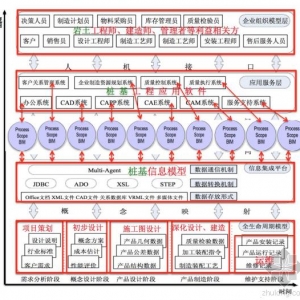

图3-14 将建筑(或设施)视为多个产品组合的数据库 4、BIM的不同数据库系统结构表达方式 根据上述,将建筑视为单一产品和将建筑视为多产品组合对于的不同数据库系统表达方式而形成BIM数据库的不同表达方式如图3-15所示。

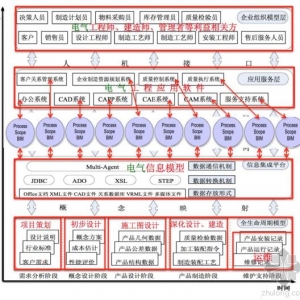

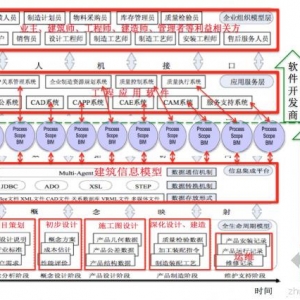

图3-15 将建筑视为单一产品和将建筑视为多产品组合的不同数据库系统表达图 由图3-15可知,BIM可以有不同的实施方式,NBIMS的BIM关系图(图3-15左边),也就是我们目前大部分BIM理论研究的BIM实施方式只是BIM实施方式之一。 5、专业分析模型 现在重回我们所熟悉的在大学里早认识的专业分析模型,如力学模型。 在实际问题中,力学的研究对象(物体)往往是十分复杂的,因此在研究问题时,需要抓住那些带有本质性的主要因素,而略去影响不大的次要因素,引入一些理想化的模型来代替实际的物体,这个理想化的模型就是力学模型。理论力学中的力学模型有质点、质点系、刚体和刚体系。 质点:具有质量而其几何尺寸可忽略不计的物体。 质点系:由若干个质点组成的系统。 刚体:是一种特殊的质点系,该质点系中任意两点间的距离保持不变。 刚体系:由若干个刚体组成的系统。 对于同一个研究对象,由于研究问题的侧重点不同,其力学模型也会有所不同。例如:在研究太空飞行器的力学问题的过程中,当分析飞行器的运行轨道问题时,可以把飞行器用质点模型来代替;当研分析飞行器在空间轨道上的对接问题时,就必须考虑飞行器的几何尺寸和方位等因素,可以把飞行器用刚体模型来代替。当研究飞行器的姿态控制时,由于飞行器由多个部件组成,不仅要考虑它们的几何尺寸,还要考虑各部件间的相对运动,因此飞行器的力学模型就是质点系、刚体系或质点系与刚体系的组合体。 材料的简单本构模型,在材料的力学性能的实验上基础上,抽象出一些模型,这些模型称为本构模型。描述本构模型的方程称为本构方程。 流体力学主要理论模型。在连续介质假设的基础上,建立流体运动的基本方程组,具有广泛的适应性。严格来说这个方程组通常并不封闭,即方程中的未知数多于方程数。为了求出理论解,必须根据情次再提出一些符合或接近实际的假设,从而在某些条件下使方程组封闭。但是,即使方程组已封闭,求方程的解仍然不是轻而易举的。由于方程的非线性特征及方程中变量的互相祸合,使得求解这种一般的方程组几乎成为不可能,因此还必须根据具体问题的特点,抓住问题的主要方面,忽略次要方面,必要时作进一步的假设、简化和近似,设计出最适合具体情况的合理的各种理论模型,如:黏性流体模型和理想流体模型;可压缩流体模型和不可压缩流体模型;非定常流动模型和定常流动模型;有旋流动模型和无旋流动模型;重力流体与非重力流体模型;一维、二维与三维流动模型等。 随着科学技术的进步,人们对工程结构设计的要求越来越高,因此在进行结构静、动力分析时,要求反映结构力学特征的模型正确可靠,就成为顺理成章的事,结构建模问题因而显得越来越重要。对结构振动分析而言,一个良好的数学模型是保证固有特性和振动响应计算、载荷预计、稳定性分析等得到可靠结果的前提。 上一世纪中期发展起来的有限元素法,为结构动力学建模提供了一个有力的手段。但由于各种原因,根据结构的力学模型用有限元素法建立的数学模型,常常不能准确反映实际结构的动力学特征。虽然在后来随着振动测试技术、信号处理技术的发展,使得以参数识别技术为基础的试验模态方法获得了大的发展,但由于参数识别也是以参数模型存在为前提条件,如果参数模型本身不能反映结构的本质与特征,则再好的数学识别技术也不能提高结构模型的精度。而且由参数识别得到的模态数据,往往远少于建模的需要。结构的动力学建模仍然有许多需要解决的问题。 要得到一个与实际结构动力学特性符合较好的模型,可以从两个途径来解决这个问题:一个途径是用理论分析(如有限元素法)建立模型,再用实测数据进行模型修正,称为结构动态修改或动力学模型修正;另一个途径是仅用测试数据,以参数模型为依据求得物理坐标下表征结构动态特性的质量、刚度、阻尼矩阵,即所谓物理参数识别问题。 以上所例模型及其他专业分析模型、管理模型是工程技术与管理技术的根本,也是目前建筑性能分析、结构优化设计、绿色建筑、工程管理等应用软件的基础,与数据模型、信息模型无关,即没有数据模型、没有信息模型也可以得到同样应用软件的同样成果,只不过是效率较低。 由此可见,在建设工程各技术领域:专业分析模型为本,信息模型为末,不可为BIM舍本逐末,更不可以BIM为本;在建设工程各管理领域:传统管理流程模型为本,信息模型应用为末,不可因BIM应用而本末颠倒;对于广大工程技术与管理人员,专业及管理技能为重,信息技术为轻,切不可因BIM而轻重倒置。 重温上述:“在软件工程中,数据模型是定义数据如何输入和与输出的一种模型,其主要作用是为信息系统提供数据的定义和格式;数据模型是一种新方法,用于集成来自多个表格的数据,从而在 Excel 工作簿内有效构建关系数据源;外部级最接近用户,是单个用户所能看到的数据特性,单个用户使用的数据视图的描述称为外模式。概念级涉及到所有用户的数据定义,也就是全局性的数据视图,全局数据视图的描述称概念模式。内部级最接近于物理存储设备,涉及到物理数据存储的结构,物理存储数据视图的描述称为内模式;信息模型和数据模型既有区别,又有联系,二者表达了系统中同样的数据,只是表达方式和目的不同,前者的表达是非结构化的,具有灵活性,目的是为了让用户更好地理解系统,后者的表达是结构化的,缺乏灵活性,目的是为了方便计算机处理;信息模型是最高层次的逻辑数据模型,为了实现各应用系统之间的信息共享,最好有共同的信息模型。”我们可以得出BIM与模型关系如图3-16。

图3-16 BIM与各模型关系 本文系作者授权筑龙网发布,如要转载请联系作者。 |