摘要:北京人口一直在增加,唯一制约北京人口扩张的就是用水。在调河北水、抽地下水的情况下,才勉强维持如今2000万人口的规模。南水北调之后,每年10.5亿方的南水可使人均用水量增加50%;而如果保持当下的用水量,则等于还可供应大约1000万人的水。

北京2100万人口疏散难题

南水来了

北京年缺水11亿立方米地下水超采

北京人口难题

南水北调 逐水而居。水定人定。

改革开放至今,北京人口一直在增加,唯一制约北京人口扩张的就是用水。在调河北水、抽地下水的情况下,才勉强维持如今2000万人口的规模。南水北调之后,每年10.5亿方的南水可使人均用水量增加50%;而如果保持当下的用水量,则等于还可供应大约1000万人的水。此外,北京农业产值不到5%,用水量却接近三分之一,未来节约农业用水空间巨大;而遍布北京的几十个高尔夫球场,若关停部分,也将节约不少用水。随着南水北调二期工程未来竣工,北京每年可再增加约5亿方的水。

南水北调,缓解了北京缺水问题。北京人口再扩张已成定局。综合北京的资源拥有情况和补水力度,预计未来20年内,在不分散资源、不迁官迁校迁央企的前提下,北京人口将不可避免地再增加1000万。

2013年北京常住人口总量达到2115万。其中本地户籍人口1313万人,外地流动人口802万人。而根据社保部门的数据估算,北京市的实际常住人口还要远远大于这个数字。目前北京采取了力度最大的控制人口的举措,包括将集贸市场等“低端产业”迁出北京,严控户籍,严控外地人口子弟上学等方式,但收效甚微。北京人口继续增加,乃是大势所趋。

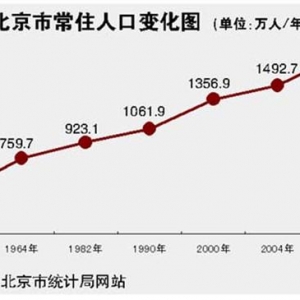

事实上,北京控制人口并非今日才开始,但北京的人口总量从来都是突破了当初的设想。

1983年,国务院《关于对〈北京市城市建设总体规划方案〉的批复》要“坚决把北京市到2000年的人口规模控制在1000万人左右”。仅仅3年后,1986年北京市总人口已达1000万。此后,1993年、2004年的北京人口控制计划均快速被突破。其中,2004年计划到2020年,将北京人口控制在1800万,但北京人口当下就早已突破2000万了。

按照过去十几年来北京人口的增长速度,至2030年,也就是15年后,北京人口将达到3000万。外来人口将达到约1500万至1800万,首次超过户籍人口。而当下,北京净流入人口占总人口的38%,远低于东莞、深圳等地,被批评作为首都开放度不足。至2030年,随着外来人口占比超过50%以上,北京将第一次成为名副其实的全民首都,百族之城。

中国正处于迅猛的城镇化进程中,至2030年,预计中国的城镇化率将达到70%以上,仍有上亿新增人口将进入城市,每年新增城市人口接近2000万。虽然在中国的城镇化战略中,大城市和小城市都要发展,但现实情况是,大城市、尤其是特大城市和超大城市对于人口的吸附作用还是要远远大于小城市。事实上,北京的人口增长不仅迅猛,而且是加速度的。1995-2000年、2001-2005年、2006-2013年这三个阶段年均增速分别达1.74%、2.65%和4.06%。照此速度,一旦解决缺水危机,可能不需到2030年,北京人口即已突破3000万。

与全球一些其它特大和超大城市比较,北京的人口密度也还不算大。东京的人口密度是北京的5倍,同在国内,上海的人口密度也超过了北京。中国既是人口大国,又是相对高速发展的大国,未来人口的集中仍将保持一段时间,北京人口继续增加亦是必然。

北京的人口聚居,确实造成了典型的城市病,如中心区人口太多,交通拥堵,大气污染等。从十八届三中全会,到最近的几次关于城镇化的中央决议,均可看出中央控制特大城市人口的战略意图。

但是,控制特大城市、超大城市人口的战略意图与现实中的城市管理模式却存在着冲突。当下中国城市是行政主导制,特大城市和超大城市不仅经济强大,更具有独特的政治地位,拥有更多权力主导下的公共资源。

北京的公共资源,更是独步全国,教育领域、文化领域、医疗领域皆是如此。此外,中国100多家央企中,超过50%总部驻扎北京。所有这些重要公共资源对人口的吸附作用是非常巨大的。虽然北京出台了系列控制人口的行政措施,但只要这些优质资源不分散,根本无法遏制人口向北京集中的势头。

即便在市场体系中,北京的优势也过于明显。2013年,北京人均GDP超过9万,而河北不到4万,差别超过2倍;就人均收入而言,北京的城镇人均可支配收入达到了40321元,而河北刚刚达到22580万;人均财政收入,北京更是河北的5倍以上。北京与河北发展水平的巨大差异,导致河北人蜂拥而入北京,未来这种趋势仍将长期保持。不仅是河北,北京周边500公里以内的山东、河南、山西、辽宁等省市的人口均大量涌入北京。

若要北京人口增长趋缓,取决于两个方面的改革:一个是行政主导力量的削弱。未来北京若能迁官迁校迁央企,分散公共资源,则人口亦可分散部分。另一个是市场调节,成败取决于京津冀一体化是否成功。若北京能够与河北形成合理的分工,完成产业转移,促进河北腾飞,河北人口向北京流动的趋势将会减缓,甚至出现回流,而随着全国的全面崛起,河南、山东、山西、东北等传统的北京外来人口来源大省,其移民北京的步伐也将减缓。而在这两大改革完成之前,北京的人口增长势头,仍将难以遏制。

从另一个角度看,若改变发展方式,北京人口仍有可增长空间。

财富流、产业流、人口流,实际上是三流合一。当下北京的人口流动特点,其实是与其产业分布和财富分布特点息息相关。

2013年,北京GDP为19500亿,东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山六个区,总产值为13489亿,约占北京全市的70%,而其它十个远郊区,占比则只有30%。六区总人口为1253亿,约占北京市常住人口的60%,而这六区的面积约为1370平方公里,仅占北京市总面积的8%左右。北京城区的人口密度,是北京市平均密度的7倍以上(是远郊区的16倍以上)。而城区单位面积产出效率,是全市的8倍以上(是远郊区的25倍以上)。

北京远郊区面积占全市面积的90%以上,十倍于城区还不止,人口却只有城区的三分之二,人口密度不到城区的十五分之一,单位面积产出则只有城区的不到二十分之一。

由此不难看出,北京的人口问题,一个很大的原因是发展模式畸形,在城区和远郊区之间,产业都集中在城区,郊区缺少产业,由此导致人口都集中到城区,每天上班,所有人口都拥入城区,下班则都从城区撤离,所谓交通拥堵,都是发展模式畸形、人口分布不均种下的病根,而非人口总量过大的原因。

最近相传北京要寻找“副都”,笔者认为并不现实,北京本身都“没有吃饱”,大批郊区塌陷,造成了人口的畸形分布,未来随着产业向郊区转移,北京城区人口也将部分转移到郊区,同时还将吸附部分外地人口。最近几年,北京在东扩南进的基础上,更发展到普惠式发展郊区,未来郊区人口容量巨大,特别是通州、大兴、房山、昌平、顺应等地,人口增长潜力巨大。北京的整体人口,仍然还将扩张。

|