【竹建筑 · 竹生活】建筑师与竹子的对话(二)

竹子历来是很多建筑师、设计师灵感的来源。由于竹造价低廉、低碳环保、容易加工,除了用于建筑材料、景观或室内设计,竹还可以被做成工艺品和生活用品。竹制品通过蒸煮、烘干后,使用期限远超过木制产品。再加上竹子坚忍不拔的特性,自古以来一直被文人雅士所推崇。 竹制品并非工匠的专利,建筑师们对这一材料也有着自己的解读。除了在建筑设计中的运用,他们也用竹做出了许多有趣的作品。 竹跳 | 张永和

图:2005第51届威尼斯艺术双年展中国馆室外参展作品 这是用竹子搭建的一个长52米、宽29米的装置,具体制作则由中国南方的传统竹匠完成。它混合了传统中国园林和当代建筑的手法,把户外庭院转化成了一个既可停留乘凉又可穿行而过的流动空间。说它是一个视觉艺术作品可以,说是建筑作品也行得通。这个连接了室外与室内的建筑装置如同它的现实位置一样,在分类上有连接实用与非实用的作用,在精神上也有连接两种资源的意味。 随风 | 刘家琨

图:2009深圳香港城市/建筑双城双年展参展作品 深圳市民中心东北面,一系列具有强烈现代感的建筑包围着一块待建的空地。空地西北角半空中飘着一大块黑色遮阳布,惹眼的是顶上十四个巨大的红色氢气球,拉起了这块遮阳布。底下零散密集地随意放着许多竹椅。 这是建筑师刘家琨在2009深圳香港城市/建筑双城双年展参展作品“随风”,竹椅带有典型的成都特色。作品的原意是模仿不远处的深圳市民中心的轮廓,造一个聚会场所,简陋的构造又似乎带一点点反讽和幽默。他名声在外的作品不乏建川博物馆聚落文革之钟博物馆、四川美术学院雕塑系馆、鹿野苑石刻博物馆这样的大型作品,但他带到深圳的这件作品浅显而简单。 茧 | 谢英俊、阮庆岳、马可卡萨格兰

图:2009深圳香港城市/建筑双城双年展参展作品 弱,是一种新的强大(Weak is the new stong),这句话来源于奥巴马语录,由中国台湾建筑师谢英俊、阮庆岳和芬兰建筑师马可卡萨格兰(Marco Casagrande)所组成的建筑团队“弱”(WEAK)创作的2009深圳香港城市/建筑双城双年展参展作品“茧”(Bug Dome),成为观众瞩目的焦点。 “弱!建筑”团队的建筑师们向昆虫学习建筑的方法,并且具体实践出来。“茧”建筑架构主要由竹子编织结构,混合基地上的泥土而成。建筑材料多取自天地并归于天地。意图在吵嚷烦乱的都市里,营造过度“喧嚣”的安静,一个沉静处所。 “茧”是个临时性建置的多功能建筑空间,在双年展期间举办“孩童城市工作营”并邀请地下乐团做演出,同时举行读诗会和建筑随谈。 按“茧”的原始设计草图是要把结构外头敷上由泥土、石灰、碎石组成的“弱”水泥,营造昆虫半穴居的氛围,但工程略显费力。最终在师傅们的巧手下,显现镂空半隐又别有洞天的生气空间。 竹灯笼 | 张永和

图:2012韩国光州设计双年展参展作品 设计看起来像是一个坚实的重质量的实体。实际上是可以分开的单独的两个部分,内部中空。灯笼是“对立面之间的对话”,因为它由一个正方体内嵌套一个圆组成,而圆和方是古代中国传统思想的强烈象征。这两个本质上不同的形状被结合到一起组织外部空间,并为内部提供了一种新的空间形态。建筑师解读说:“灯笼表皮上的方向性用于组织周围的外部空间,同时密切定义内部,使之形成安静的休息空间。” 隈研吾 | 心灵感应竹装置

图:2013第五届韩国光州设计双年展参展作品 隈研吾设计的“心灵感应竹装置”是一个由竹条构成的装置,建筑师将每一个竹条都劈裂成3厘米宽的、易弯折的细竹条,当人们通过其中,上部招展的竹条就会在头顶摇曳,人们也可以悠闲地躺在上面。这一装置也充分展现了竹制品的灵活性与灵敏度。隈研吾表示,希望通过这一装置展现出人与建筑的密切联系。竹条卷曲形成的弧形部分可以供参观者倚靠或平躺。 竹茧 | 陈浩如

图:2014北京国际设计周“CBC建筑之外”展参展作品 每一根竹子的纤维都可以绕人体一周,和蚕丝相似,制作的过程也很相似,洞口在竹茧编织完成以后打开,和蚕一样。 茧是一个最小的人体胶囊, 但其中包含了一个独立的世界;这个作品希望探索手工制作,自然材料,和生命活动之间的必然和唯一的关系。这种相互依存的微妙关系在工业化的生产中逐渐消失。 逆桌 | 曹晓昕

图:2014北京国际设计周“CBC建筑之外”展参展作品 “逆桌”是由电影《逆世界》产生的思维链接,桌子采用“竹钢”(20mm×20mm的标准料型)的废下脚料“攒”拼而成,集腋成裘、聚而成桌,形成主体马赛克的“叛逆”影像。以纤细的桌腿挑战者重力下的视觉、常规和枯燥无味的生活。 竹钢装置作品 | 魏娜

图:2014北京国际设计周“CBC建筑之外”展参展作品 作品原型是在去年北京国际设计周中展出的实物装置,今年以缩小的等比模型进行展出。装置使用了一种新兴的、具有很强硬度和支撑力的材料——竹钢,主要采用横向结构,竖向仅有几根钢条做支撑,以挑战材料的极限并体现其特性。 本装置既是一个糅合了多重功能的独立的空间分割体,同时又是一个可以让人以多种方式参与其中的半围合空间。设计希望人在与其互动过程中,处于一种介于装置外与装置内的模糊状态。 整个装置以竹钢为材料。在水平方向上,一系列的线束经过渐变与发散,呈现出漂浮和流动的似云似雾一般的状态,以模糊的边界与环境柔软衔接。竖直方向上,优化数量的结构杆件分散排列,最大限度挖掘材料力学潜能,也隐喻了竹的空灵气质。 魏娜表示:“这个设计表达了我对模糊的物质性的追求。这个项目的实施是一个巨大的挑战。我的搭档和我们的团队非常了不起,他们靠他们丰富的经验、极大的热情和刻苦执着的精神实现了这个看似不可能的装置设计。” (部分资料来源于网络) UED将会带来更多关于“竹建筑·竹生活”的精彩内容。敬请关注!

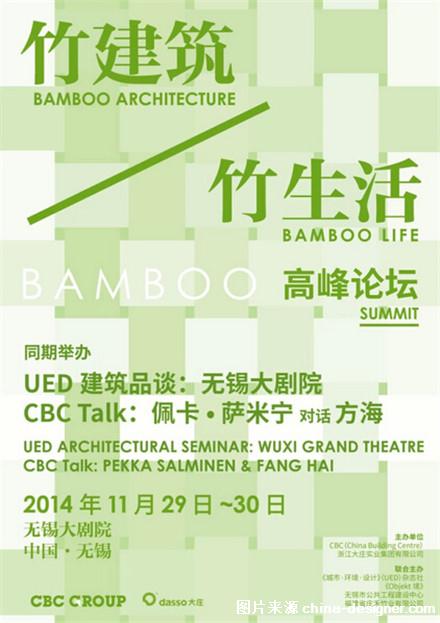

第一届“竹建筑·竹生活高峰论坛”将在无锡大剧院隆重召开。活动邀请200余位国内外顶尖“竹”专家,围绕建筑、室内、构造、材料、产品等多方面,发掘设计与材料之间更多的可能性。论坛同期还将举办“UED建筑品谈:无锡大剧院”及“CBC Talk:佩卡·萨米宁 对话 方海”。 这是一次有关竹与建筑的讨论 这是一次打破边界的竹产业交流盛会 亲临无锡大剧院 体验竹材魅力

主办单位: CBC(China Building Centre) 浙江大庄实业集团有限公司 联合主办单位: 《城市环境设计》(UED)杂志社 《Objekt境》 无锡市公共工程建设中心 福建省庄禾竹业有限公司 为什么要做此次论坛? 宁可食无肉,不可居无竹。从谦逊的竹气节到现代化的竹产业,竹之于建筑、景观、室内,被寄予怎样的眷恋和使命?打通设计师与竹材企业的链条仿佛成为推动竹产业链条的重要一环。本次活动邀请200余位国内外顶尖“竹”专家,围绕建筑、室内、构造、材料、产品等多方面,探究这种传统材料的新用法,发掘设计与材料之间更多的可能性。期望通过跨行业的产业论坛,促进竹材料相关领域人士间的交流与合作,引发行业关注。 设计师对竹材的眷恋 材料是实现建筑设计不可或缺的手段,好的材料可以丰富或启发设计师的创作思路,许多新型材料的运用或普通材料的再造为设计带来了更多的可能性。竹被人们赋予谦虚、有气节的形象,作为一种禅意的象征,在东方传统文化中扮演着重要的角色。近年来,这种古老而具有生命力的材料作为建筑材料的价值被重新发现。竹环保低碳,加工性能良好,已越来越多地代替木材广泛运用于建设行业。 时间:2014年11月29-30日 地点:无锡大剧院 议程: 2014年11月29日 UED建筑品谈:无锡大剧院 CBC Talk:佩卡·萨米宁 对话 方海 演讲嘉宾:佩卡·萨米宁 演讲主题:设计回归自然 对话嘉宾:方海(广东工业大学艺术设计学院院长;芬兰阿尔托大学设计学院研究员) 2014年11月30日 竹建筑·竹生活高峰论坛 如何参与 报名方式 如欲参加此次论坛,请于2014年11月15日之前编辑短信或发送邮件至: 刘春月 18600687310 / liuchunyue@uedmagazine.net 于红 18612727658 / yuhong@uedmagazine.net 请注明姓名、联系方式(手机及邮箱)、工作单位、职位、报名人数,短信、邮件报名均可 会议费用 报名费、资料费、餐费等所有会议费用共计1500元/人,住宿统一安排,费用自理。请于2014年11月15日之前发送报名信息。非常感谢您的支持。 话题征集 你了解哪些不为人知的“竹建筑”项目? 你想向“竹建筑”领域的设计师和专家发问吗? 你对竹材料的发展有何看法? 我们征集你的建议,请发至邮箱:lvyasu@uedmagazine.net “竹建筑·竹生活”精彩视频: 视频来源:浙江大庄实业集团有限公司 |

会员评论