摘要:五十年前,1960年6月,三门峡水库筑坝到了340米,实现拦洪。 9月,正式关闸蓄水拦沙,投入使用,就在举国上下欢呼时,悲剧拉开了序幕。那么,三门峡水库工程是如何上马的?反对者的声音为什么被淹没了?水库建成后给黄河两岸带来了哪些后遗症?

三门峡水库 黄河无疑是世界上最难治理的河,历朝历代的统治者们面对黄河水患都是一筹莫展,只能眼睁睁看着泥沙不断淤积,下游河床日益抬高,形成高于地面的悬河。

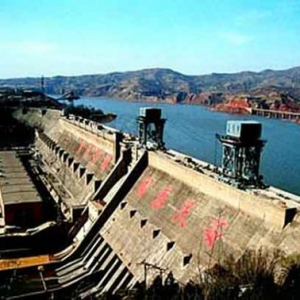

历史上,黄河是航运大河。而被历代行船人视为畏途的三门峡,因为有着坚固的花岗岩河床,还可以控制92%的流域面积上产生的洪水和泥沙,因此,到了民国,在三门峡筑坝的设想开始被人频频提起。

新中国成立后,中共第一代领导人再次将目光投向黄河。当时,苏联专家和黄河水利委员会不谋而合地相中了三门峡,做了大量的调查研究工作,提交了20万字的《黄河综合利用规划技术经济报告》。

1953年2月15日,毛泽东启程去南方视察长江,顺路到郑州看一看黄河的情况。专列开动后,毛泽东看着图纸上的三门峡,问黄河水利委员会主任王化云:“三门峡水库修起来,能用多少年?”王化云回答说:“如果黄河干流30个电站都修起来,总库容约占2000亿至3000亿立方米,这样算个总账,不做水土保持及支流水库,也可以用300年。”

毛泽东问:“三门峡水库有四个方案,你认为哪个最好?”“修到360米这个方案最好。”“那么多移民往哪里移?”“有的主张往东北移,那里土地肥沃,地广人稀;有的主张往海边或者绥远移;有的则主张就地分散安置,不一致。”“你主张移到哪里?”“移到东北去,对工农业以及国防都有好处,就是多花点钱。”毛泽东陷入了沉思。

1953年3月29日,周恩来写信给毛泽东,请他审阅批准1952年做出的水利工作决定。1953年是中国由经济恢复阶段走向“一五”计划建设的第一年。苏联援助中国建设的156个项目的主要部分正在磋商。

在水利部和黄河水利委员会的要求下,经周恩来与苏联方面商谈,决定将根治黄河列入苏联的援建项目。1954年1月,以苏联电站部列宁格勒水电设计院副总工程师柯洛略夫为组长的专家组来华。

2月到6月,中苏专家120余人,行程12000公里,进行黄河现场大勘察。苏联专家肯定了三门峡坝址,柯洛略夫说:“任何其他坝址都不能代替三门峡为下游获得那样大的效益,都不能像三门峡那样能综合地解决防洪、灌溉、发电等各方面的问题。”

1955年7月,全国人大一届二次会议召开。会上,人大报告将三门峡水库的修建上升到了政治高度,提出“黄河清,圣人出。圣人出而天下治”。这样一来,即使原先对工程持反对意见的人也只有噤若寒蝉了。决议的结果是全体人大代表一致举手通过修建三门峡工程。消息传出,举世瞩目。

周恩来具体负责三门峡工程机构的组建工作,成立三门峡工程局。

然而,工程局首先遇到的不是技术问题,而是政治问题,即由谁来领导,是水利部还是电力部?苏联专家的意见是由电力部管,因为水电站归根结底是用来发电的。但水利部的意见也振振有词,他们认为建国后的重大水利工程都是在水利部领导下进行的,经验自不待言,技术力量也很完整。虽说水电站最终用来发电,但建造水电站,首先要制服水,没有水,哪来电?

争论持续到了11月2日。在当天举行的国务院常务会议上,周恩来确定了集中力量、共同负责的主导思想,调湖北省省长刘子厚任三门峡工程局局长,黄委会主任王化云任副局长,再从水利部和电力部分别抽调了许多工作人员。

就在工程局摩拳擦掌准备大干一场时,一个德国的水利专家来到三门峡坝址。经过勘测,他断言:“在三门峡筑起大坝,无疑是在修建一个祸害关中的死库!” 无独有偶,1956年5月,黄河规划委员会收到黄万里的意见书,反对修建三门峡水库。黄万里是时任全国政协副主席黄炎培的儿子,毕业于美国伊利诺伊大学,工程学博士,当时在清华大学任教。

据黄万里当年的助教回忆:“黄先生最大的特点就是为人耿直,敢说敢言,不管什么时候,不管针对谁,他都是照说不误,有时可以说是口无遮拦。在他对三门峡工程的意见中,这种性格得到了体现。”

|