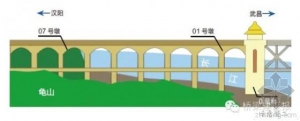

摘要:1964年,武汉长江大桥已通车7年,在那段曾被国外的桥梁专家断言无法建造桥梁的长江水域,进行着新中国第一座完全由中国人自主设计的公铁两用长江大桥的建设。而在武汉,万里长江第一桥却有一个墩子被围栏悄悄圈了起来。

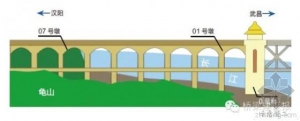

武汉长江大桥50年前秘密改建 50年前,1964年,武汉长江大桥已通车7年,铁道部大桥局的大部分“兵力”都驻扎在南京,在那段曾被国外的桥梁专家断言无法建造桥梁的长江水域,自力更生,进行着新中国第一座完全由中国人自主设计的公铁两用长江大桥的建设。而在武汉,在万里长江第一桥的汉阳岸,龟山上,却有一个墩子被围栏悄悄圈了起来。当时,路过的市民可能没有谁知道那里面在做什么。 最近,全国勘测设计大师杨进在整理资料时,找到了一卷图纸。这卷图纸一共9张,其中8张有一个共同的名称“武汉长江大桥汉阳岸07号墩改建工程”。这8张图纸中,7张有杨进大师当年的签字,4张是作为设计者,3张是作为复核者。

这些图纸令杨进大师感到亲切。当年,他还是一位年轻的工程师,没赶上参加武汉长江大桥的建设,但这些图纸所呈现的“改建工程”,却让他有机会为武汉长江大桥尽了一份力。这些图纸上都盖着一个章:“密”。杨大师将它交到记者手上时,笑道:现在说说这些故事应该没有问题了。想想当时,还是挺有意思的。

桥墩下沉

杨进告诉记者,武汉长江大桥建成后,每个部位都处于严密的监控中。通车第三年,汉阳岸引桥的07号墩(门式墩)的横梁下游侧被发现出现裂纹,经检测,上游侧墩柱有下沉现象。

大桥局立即着手紧急加固,经观察和论证后,对07号墩基础进行了改建。

受全世界关注、有众多国内顶级桥梁专家作顾问的武汉长江大桥的引桥基础为何会出现下沉现象?杨进大师说,07号墩上、下游两侧的地质不一样。

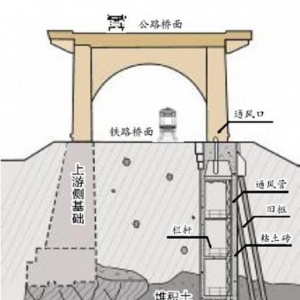

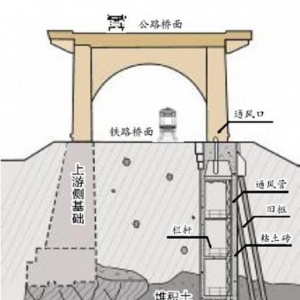

杨进大师提供的图纸中有一张不属于“武汉长江大桥汉阳岸07号墩改建工程”,而是绘于1955年11月16日的“长江大桥设计图——汉阳岸引桥第07号墩”。从这张图纸上可以看出,此墩的两侧基础是不一样的(见示意图)。在下游侧,因为位于山体上,距岩层近,是明挖后灌注的混凝土基础,有明确精准的设计标高;在上游侧,因为位于山坡上,岩层很深,是管桩基础,没有明确的管桩深度标识,只在图中的“工程数量表”中有一栏标明:“φ55混凝土管桩392公尺。” 图纸的附注中有这样的说明——“为了避免桩由于路基沉陷而变形应予:1. 路基分层填筑并夯实。2.路基填筑后希望经半年时间再行打桩。3.无论桩之承载力如何,希望下沉到岩石层。”

杨进大师告诉记者,当时因为种种原因,管桩并没有打到岩层。这跟管桩的承载力有关系,也跟当时中苏合作的政治形势有关系。当然,这并不是本文的主题。

第一次加固

07号墩上游侧被发现下沉后是如何处理的?记者为此采访了沈成章先生。沈先生1990年至2000年任铁道部大桥局局长,上世纪五十年代时参加了武汉长江大桥的建设,六十年代,参加了07号墩的加固施工。

沈老告诉记者,建设武汉长江大桥时,他是基地队的技术员,基地队有一项重要的工作,就是生产管柱。这些管柱是实现武汉长江大桥水中管柱基础施工的重要构件。而07号墩上游侧的基础施工用的管桩,由丰台桥梁厂生产,直径55厘米,壁厚15厘米,每根长8—10米。 沈老说,1957年10月15日武汉长江大桥通车后不久,10月底,他即随大桥局一桥处调往郑州了。后来听说武汉桥07号墩出现下沉现象。1961年时下沉速度很快,年底时下沉停止。但上游侧墩柱已下沉近10厘米。如果下沉继续,横梁可能会断裂。

1962年年初,年轻的工程技术人员沈成章接到一道命令:组建“07号墩加固小分队”,回汉阳加固武汉桥07号墩,工期为半年。沈成章很快就组织了一个小分队。他挑选的小分队成员,除都是加固工程需要的、各个工种高水平的技术工人和技术员外,还有一个特别的标准:尽可能与武汉有情感关系。

参与武汉长江大桥建设的职工来自天南海北,但在建设大桥的过程中,许多人把家安在了武汉,也有不少年轻人在武汉成了家或有了恋人。沈成章在组建这个临时性的小分队时,充分考虑到了这一点,因此小分队的成员都很高兴能再回到武汉工作半年。1962年3月,沈成章带着小分队从郑州回到武汉,开始对07号墩进行加固。

武汉长江大桥50年前秘密改建

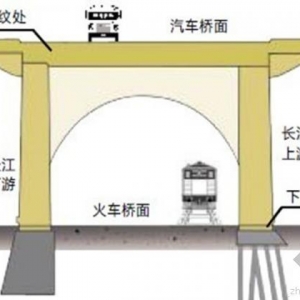

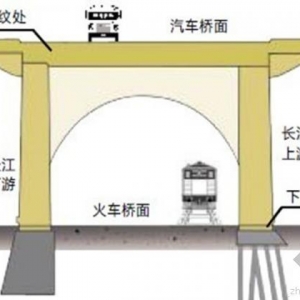

武汉长江大桥50年前秘密改建 这是一次临时性的加固。小分队在横梁边上拼搭了一个钢支架,托起横梁上的公路桥桥面纵梁,使横梁没有了载重,不会加速墩身的下沉,也确保了墩身的下沉不会影响公路桥桥面车辆的通行。

沈老告诉记者,这一次加固之后,经过观察,墩身不再下沉,就又进行了第二次加固工程,但那次工程是由大桥局五桥处完成的。

第二次加固 武汉长江大桥建设过程中,大桥局的施工队伍分在长江两岸进行施工,最后组成了大桥局第一工程处(简称“一桥处”)和大桥局第二工程处(简称“二桥处”)。武汉桥建成后,一桥处大部分去了郑州建设郑州黄河铁路桥;二桥处大部分去了南京建南京长江大桥,后分作二桥处和四桥处;二桥处的另一部分赴广州建设珠江铁路桥,于1958年组建五桥处。

根据沈老提供的线索,记者找到了李多修先生。李老告诉记者,1964年,五桥处大部分人都在湖南,他当时是一名年轻的技术员,那年春天,他接到命令:加入一个小分队,到武汉加固07号墩。他记得当时五桥处的总工程师是胡仁,施工科长是汪洪芳。他和施工科的同事陈由一、孔繁涛以及几个实习生一起组成技术组随着小分队到了武汉。办公地点就设在汉阳凤凰山脚下的06栋宿舍楼的几间房间里。武汉桥通车后,他们这些大都参加过大桥建设的年轻人终又回到汉阳,个个都很激动。

李老告诉记者,他们小分队完成的任务,是在原来一处托起的公路桥纵梁的钢架下面,重新打桩入岩层,让墩柱能再次托起公路纵梁。但如何在既有墩柱、管桩存在情况下重新做一个足够坚固的基础,却实在是个难题。李多修说,这个难题是由杨进用一个发明解决的。

杨进的发明

时年30岁的杨进发明了什么?杨进大师告诉记者,他当时想到了煤矿的直井,还带了两个同事一起去了河南平顶山煤矿进行了考察。回来后就正式提出了一个施工方案:倒砌井法(见示意图)。 那8张图纸中,有一张名为《武汉大桥汉阳岸引桥07号墩改建工程扩大初步设计——单井筒方案图》,设计者是杨进,复核是王启愚,出图日期为1963年7月15日。从日期上看,这张图绘于第二次加固开始的半年前。

图上有这样的说明:“井筒构筑采用在煤矿工业中修建风井的‘倒砌井壁法’的经验,即逐挖逐筑,自上而下一次成井。每段深度视土质情况限为1—1.5米,以策安全。”

记者希望能找到当年的施工人员,以了解具体的施工过程。李多修先生介绍了几个人,其中一位名叫李身铿,李老记得李身铿师傅是当年施工队的负责人,今年想来也年过八旬了。但这些老师傅均已无法联系到了。

好在杨进大师保存的图纸透露了不少细节。同是这张《单井筒方案图》中,还有这样的说明:“穿凿旧承台时,宜采用人工钎凿,以免伤及保留部份。井内旧桩可以使用破路机段段破除。”“井内取土,利用井上提升设备以吊篮运出井外。地下水用吊泵排至井外。”“井内人工掘土,由中心向四周逐渐扩大。”“为保证井下工人呼吸清新及温度适宜,在井上以机械向下随时送入新鲜空气。”

“说明”详细之至,似乎完全不懂工程施工的人拿着这图都可以着手干活儿了。 今天的07号墩

一个夏日的清晨,记者去寻访07号墩。沿山间小路攀至龟山山腰,顺着武汉铁路局工务大修段的工作通道寻找07号墩,010,09,08,07,找到了!京广铁路从武昌方向往北过江后在010号墩处就穿出了大桥的门式墩,07号墩处,铁轨仍在门式墩内,但已偏近上游侧方向,在作穿出门式墩的准备了。

还没走近时,07号墩与其它墩没什么区别,走近,依然看不到差异:高大伟岸,厚重的历史感在晨曦中静默。记者抚摸墩身,仰望横梁,看不到一点点动过“手术”的、与邻近墩体有差异的痕迹。当然,即使有,那痕迹也有半个世纪的历史了。

那卷图纸中有一张完成于1964年6月25日,由林淑辉绘图、杨进复核的《07号墩改建工程施工图设计概图》,说明中有这样的文字:“本墩原为砼刚架结构,由于上游基础(砼管桩)下沉导致了横梁立柱的严重开裂。自1959年夏裂缝被发现之日起至着手处理及改造之日止实际测量垂直沉陷量为62毫米,水平外移不甚显著。”

“本墩改建后路肩以上部分为一对砼立柱架简支钢横梁,梁体外以砼包覆,梁下悬吊骨架敷以钣网粉刷而形成拱形,保持外貌方面完全恢复旧观。”

当年即已“完全恢复旧观”,五十年后的今天,秘密工程的痕迹确是无法找寻了,许多人的努力似乎只留在了这几张图纸中和当事人的记忆里。但当火车一次次从桥上呼啸而过,当汽车比江水还湍急地流动在桥面上,我们知道,那些为秘密工程而付出的智慧和汗水已筑入这坚若磐石的桥墩中。

武汉长江大桥50年前秘密改建 |