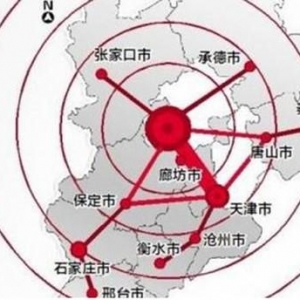

摘要:随着京津冀一体化进程加快,城市发展、产业规划、生态文明等各领域都对地质工作提出更高要求。最近这段时间,即便是周末,中国地质调查局天津中心(以下简称天津中心)的综合楼和资料楼里都有不少人。大家在忙活同一件事—为京津冀一体化建设编制地质图。

京津冀一体化 京津冀一体化

7月前一天,天津中心规划处处长赵更新将9张新鲜出炉的地质图上交中国地调局后,稍稍松了口气。就在提交前,这些图件还在反复修改。

不过,任务还没有结束。最近召开的京津冀一体化地质工作第一阶段业务研讨会上又明确了第10张图—“京津冀地区规划建设地学建议图”的总体编制方案,提出了近期工作安排和下一步区域地质工作的部署建议。

来自地质科学的支撑

在京津冀一体化发展被纳入国家重点战略之初,中国地调局就以生态文明和地球系统科学理论为指导开始整体谋划,会同京津冀各省市国土资源主管部门及地勘局,推进京津冀一体化地质工作的目标任务和分阶段工作内容的落实。

“地质工作将为京津冀一体化的规划、建设提供基础支撑。环境地质情况、地下水利用程度、地下水污染现状、断裂构造情况等,都是建设过程中需要用到的基础资料。”赵更新说。

不过,随着城市建设进程的推进,传统的、打持久战式的地质工作方式已很难适应城市规划快速前进的步伐。

“为赶上京津冀一体化规划的步伐,我们只能先梳理以前开展过的工作成果,通过与地方联系,了解他们的需求,围绕已经明确的重大需求编制图件。”天津中心水文地质环境地质调查院院长马震在接受《中国科学报》记者采访时说。

天津中心主任金若时表示,京津冀一体化地质调查的具体工作将分为两个阶段:第一阶段是为京津冀一体化规划提供初步基础地质及资源承载力本底图件,为京津冀一体化规划应开展的地质调查工作部署方案;第二阶段是系统开展服务于京津冀一体化建设的综合地质工作,为区域经济发展、建设提供持续、全面的技术支撑。

九张图的压力

时间的紧迫,让从事京津冀一体化地质调查的工作人员“压力山大”。

5月,由天津中心牵头,监测院、水环中心、地科院水环所等中国地调局所属单位和北京市、天津市、河北省地调院及地质环境监测总站等10余家单位,根据一体化建设可能需要的地质信息,决定编制9张不同主题的图件。

这9张图分别是京津冀地区地质地貌与土地类型图,地下水资源开发利用图,主要断裂、活动断裂地震分布图,地质灾害分布与危险程度分区图,平原区土地质量评价与绿色农产品(000061,股吧)适宜性分区图,地下水污染状况图,重点城市地下空间开发适宜性评价图,矿产资源现状与潜力图,地热资源分布图。

金若时表示,图件编制主要依据以往的地质调查资料,经修改、补充和完善后的应用图件等成果将及时提供给国土部、发展改革委等有关部门,以服务于京津冀一体化的规划和建设。

除时间紧外,图件的“普通化”也让编图人员倍感压力。“地质图件的专业特色太浓厚,可能不太容易读懂,所以要强调普通化、社会化。要让很多信息元素清晰、易懂地综合到一张图上,是此前的图件编制工作从未涉及过的。”赵更新说。

部署中的第十张图

根据京津冀一体化地质调查工作规划,这9张图是第一阶段的初步成果。

金若时介绍说,现有成果表明,京津冀地区土地类型多样,大宗矿产资源丰富,地热和浅层地温能等清洁能源开发条件好。但是,区域内地震、滑坡、泥石流、地面沉降等地质灾害频发,水资源不足,水环境堪忧。

不过,赵更新表示,这9张图并非每张都达到了预期目标。由于有些资料在尺度、精度方面的程度不够,还要根据需求部署地质调查工作。

“今年还要开展调研论证,全面掌握一体化在城市发展、产业规划和生态文明建设等方面对地质工作的需求。”赵更新说。

如今,针对未来建设中可能面临的问题和需求,第10张图的编制工作正在部署中。

赵更新介绍说,京津冀一体化地质调查将结合建设需要,以1:50000的地质调查为重点,服务重点规划区和重大工程建设区,部署基础地质、矿产资源、水工环地质调查工作,开展土地质量地球化学评价和地球物理测量,推进京津冀地区三维地质调查。

针对地下水保障与水土污染、地质灾害监测预警、活动断裂调查与区域地壳稳定性评价、海岸带地质环境综合调查评价等主要生态环境地质问题,调查工作将开展专题研究。

同时,调查工作将进一步加强地下水动态监测、地面变形动态监测、地应力动态监测、海岸带地质环境综合监测等地质环境监测预警系统建设工作,开展京津冀地区资源环境承载力研究,构建综合地质调查信息系统与社会化服务平台。 |