潮砥古镇集贸市场遗址

路边的大树只剩下树梢露出水面

潮砥古镇乌江

老纤夫 2013年4月20日,随着下游沙陀水电站正式下闸蓄水,在2公里外山脚下的乌江边上,建于明朝时期、曾经是重要商品集散地的潮砥古镇,淹没于上涨的乌江水中。开凿在两岸峭壁上的古纤道,也消失在江水中。

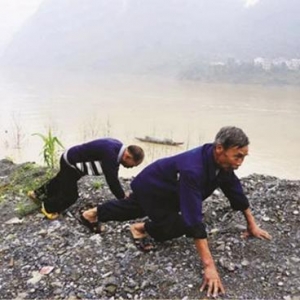

周边乡镇的老纤夫,虽已过6旬,都齐齐赶到潮砥镇,看着渐渐没入水中的古纤道,集体缅怀那段属于他们自己的一段历史。

古纤道淹没 纤夫成绝唱

古纤道被江水淹没那天,68岁的黎启强老人,一个人静静地坐在江边,边抽烟边看着渐渐上涨的江水,陷入了沉思。当对岸的古纤道被江水完全淹没时,他不自觉地哼起了当年拉纤时的号子歌:“大河涨水起漩涡哎,情妹淘米用手搓喔……”

时光回溯到1961年。家住潮砥镇刚满16岁的黎启强,成了镇上航管站内年龄最小的一名纤夫。潮砥雄滩是乌江中下游最著名的险滩,素有“潮回喷怒雷,十里相闻”之称,当年川盐入黔在此变成了断头路。而当时运货的多为人工划水的木船,每每行至此处,前行变得十分困难。当地航管站的职能,就是组织当地的村民,充当拉纤渡船的纤夫。

“一般情况下,一个拉纤队伍需要12个人左右。纤夫要一直把拉货的木船,从潮砥雄滩,护送到30公里外的思南县,耐力和爆发力是成为一个纤夫最重要的两个指标。”黎启强说,由于此处的水流较急,木船想要逆流而上,需要纤夫们瞬间的爆发力和持久的耐力。一般情况下,纤夫拉纤的标准姿势为:首先将纤绳挂在肩膀上,双脚蹬地,上身几乎与地面平行,然后双手抓住地面的石头,奋力向前拉拽。同时,还需要有节奏感,这就需要边拉纤边喊号子,这样纤夫们才能同时发力向前冲。久而久之,纤夫们所喊的号子,演变成了气吞山河的《纤夫号子歌》。

1972年,26岁的黎启强离开纤夫队伍,回家务农。在田间耕作时,每当江面上响起雄壮的号子歌,他总是像条件反射似得应声而和。到了上世纪90年代,机器动力的货船,逐渐代替了人力划桨的木船,古纤道上的纤夫队伍,也逐渐退出了历史舞台。

步行两公里 新集镇延续赶场

德江县共和乡塔坪村,与潮砥古镇仅一江之隔,因到共和乡赶场,要走一个多小时的山路。数百年来,乘船渡江,每隔5天去河对岸的潮砥镇赶场,是该村村民获取生活用品和生产资料的主要方式。

2014年6月13日,这天刚好是星期五,塔坪村65岁的胡仁馨老人,要为周末放假回家的孙子和孙女,购买一些蔬菜和肉类。潮砥古镇搬迁前,她下了渡船走几步就到了集贸市场。不过现在,她要背着背篼,拄着拐杖,步行到2公里外的新集镇上购物。下船后,她看了下原先的集贸市场遗址,原先长在路边的大树,只剩下树梢露出水面,高处的一些老房子,也只剩下一些残渣瓦砾。

潮砥镇,位于德江县东部乌江东岸,距县城29公里,因乌江上的潮砥雄滩而出名。明清时期,这里成为乌江岸边的一个商品集散地,是德江、印江、思南三县交界地带的较大场镇。新中国成立后,则成了德江县东部片区的贸易中心和物资散地。最近几十年,随着陆路交通的发达,这条曾经的黄金水道逐渐显得落寞起来,潮砥镇也因乌江水运的衰落而变得冷落。不过,河岸两边的古纤道、明朝贵州籍官员田秋留下的唯一手迹——“黔中砥柱”摩崖石刻等历史文物古迹,见证着潮砥古镇辉煌的历史。而这一切,随着下游沙陀水电站修建完毕,即将消失在历史的长河中。

200米山坡上 复制潮砥镇

所幸的是,在当地政府部门的重视下,乌江库区淹没线内的文物古迹,得到了抢救性的整体搬迁,省级文物“黔中砥柱”石刻,已被实施切割搬迁,整体搬迁到当地的新址文物展览馆,而一些明清时期的古墓群,也得到了发掘搬迁。

目前,古镇虽已没入江底,不远处,高于原址200米的山坡上,一座新的潮砥镇已被“复制”出来。69岁的黎华安,与其他300余户居民一样,也都已搬进3层高的新式小楼。 “镇上的居民,还是原来的老邻居,只是搬到了高处而已。住在高处,再也不用担心雨季乌江会涨水了。”

在新城镇的右侧入口处,沿着台阶往江边走,一座新的港口,正在建设中。待港口建好后,潮砥镇才获得真正意义上的重生。 |