|

摘要:在日前揭晓的由中国民族建筑研究会主办的第三批“中国传统建筑文化旅游目的地”评选中,应县木塔和净土寺入选。

释迦塔

中国传统建筑文化旅游目的地评定工作是由国内古建大家罗哲文、张锦秋等发起倡导,以古代、近现代的传统建筑、建筑群、小镇及村落为评定对象,旨在挖掘传统建筑、建筑群、小镇及村落的独特价值。

评审组一致认定,应县木塔是世界上现存年代最早、体量最大和最高的古代木构楼阁式建筑,是“世界古代第一木构”,是人类创造精神的突出表现,对建筑科学研究有重要价值。

释迦塔全称佛宫寺释迦塔位于山西省朔州市应县城西北佛宫寺内,俗称应县木塔。建于辽清宁二年(公元1056年),金明昌六年(公元1195年)增修完毕。释迦塔为全国重点文物保护单位,国家AAAA级景点。与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称"世界三大奇塔"。

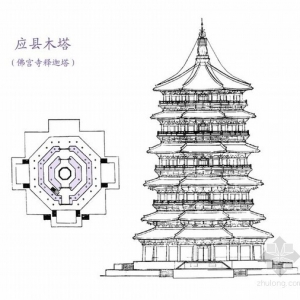

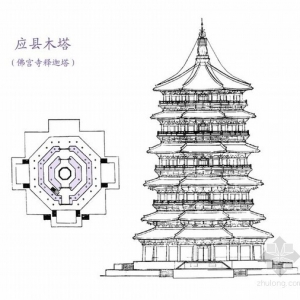

木塔建造在四米高的台基上,塔高67.31米,底层直径30.27米,呈平面八角形。第一层立面重檐,以上各层均为单檐,共五层六檐,各层间夹设暗层,实为九层。因底层为重檐并有回廊,故塔的外观为六层屋檐。各层均用内、外两圈木柱支撑,每层外有24根柱子,内有八根,木柱之间使用了许多斜撑、梁、枋和短柱,组成不同方向的复梁式木架。有人计算,整个木塔共用红松木料3000立方,约2600多吨重,整体比例适当,建筑宏伟,艺术精巧,外形稳重庄严。

塔身底层南北各开一门。二层以上周设平座栏杆,每层装有木质楼梯,游人逐级攀登,可达顶端。二至五层每层有四门,均设木隔扇,光线充足,出门凭栏远眺,恒岳如屏,桑干似带,尽收眼底,心旷神怡。塔内各层均塑佛像。第1层为释迦牟尼,高11米,面目端庄,神态怡然,顶部有精美华丽的藻井,内槽墙壁上画有六幅如来佛像,门洞两侧壁上也绘有金刚、天王、弟子等,壁画色泽鲜艳,人物栩栩如生。二层坛座方形,上塑一佛二菩萨和二胁侍。三层坛座八角形,上塑四方佛。四层塑佛和阿难、迦叶、文殊、普贤像。五层塑毗卢舍那如来佛和人大菩萨。各佛像雕塑精细,各具情态,有较高的艺术价值。

塔身及塔底构造 塔身及塔底构造

塔顶作八角攒尖式,上立铁刹,制作精美,与塔协调,更使木塔宏伟壮观。塔每层檐下装有风铃,微风吹动,叮咚作响,十分悦耳。

应县木塔的设计,大胆继承了汉、唐以来富有民族特点的重楼形式,充分利用传统建筑技巧,广泛采用斗拱结构,全塔共用斗拱54种,每个斗拱都有一定的组合形式,有的将梁、坊、柱结成一个整体,每层都形成了一个八边形中空结构层。设计科学严密,构造完美,巧夺天工,是一座既有民族风格、民族特点,又符合宗教要求的建筑,在我国古代建筑艺术中可以说达到了最高水平,即使现在也有较高的研究价值。

木塔自建成后,历代名人挂匾题联,寓意深刻,笔力遒劲,为木塔增色不少。其中:明成祖朱棣于永乐四年(公元1406年),率军北伐,驻宿应州,登城玩赏时亲题“峻极神功”;明武宗朱厚照正德三年(公元1508年)督大军在阳和(山西阳高县)、应州一带击败入塞的鞑靼小王子,登木塔宴请有功将官时,题“天下奇观”。塔内现存明、清及民国匾、联54块。对联也有上乘之作,如“拔地擎天四面云山拱一柱,乘风步月万家烟火接云霄”;“点检透云霞西望雁门丹岫小,玲珑侵碧汉南瞻龙首翠峰低”。此外,与木塔齐名的是塔内发现了一批极为珍贵的辽代文物,尤其是辽刻彩印,填补了我国印刷史上的空白。文物中以经卷为数较多,有手抄本,有辽代木版印刷本,有的经卷长达30多米,实属国内罕见,为研究我国辽代政治、经济和文化提供了宝贵的实物资料。

应县佛宫寺释迦木塔,历900多年的风雨侵蚀、地震战火,至今仍保存完好,除其塔基牢固,结构谨严外,历代不断维修也是重要原因,特别是中华人民共和国成立后,进行了系统的修缮和管理。1953成立了文物保管所,1974年至1981年,国家拨大量专款,调拨优质木材对木塔进行全面抢修,使这座当今世界上保护最完整、结构最奇巧,外形最壮观的古代高层木塔建筑焕然一新,巍然屹立。并以其悠久的历史、独特的艺术风格和高超的建筑技术,吸引着国内外游客

山西从不缺少木构楼阁,然而没有一座能像应县木塔这样给人震撼,当攀爬陡峭的楼梯时时间也仿佛停滞了,借着昏暗的光看到柱子上生锈的铁箍,地板上的裂痕和楼梯扶手的包浆,才恍然觉得九百五十多年真的是太久了。

能在多次的地震、雷击甚至炮火中屹立不倒,取决于木塔结构多方面的综合优势:

1.八角形塔身,增强抗风性能。

从云冈石窟可以看出早期佛塔特征的特征一就是正方形平面,八角形塔到唐代才出现,比起正方形塔身能减少5%的风压。

2.稳定性强的塔身比例和内外双槽平面。

木塔在视觉上不追求秀颀,而选择粗壮稳定;塔身的最底层采用砖土墙包砌,结合内槽形成稳固的套筒结构。

3.殿堂式铺作层、斜撑等结构增强木结构的整体性。

辽代木构建筑相对同时期的北宋更多地继承了唐代北方建筑的雄浑风格,应县木塔也是如此。在应县木塔上我们可以看到成熟的普柏枋与斜栱,而全塔斗栱种类竟多达54种,殿堂式结构特有的铺作层和普柏枋的圈梁作用相当于给塔身加上多道刚性环。

斜撑的原理即是三角形的稳定性,木塔2层以上原本只有四个面的当心间辟门,其余用内有斜撑的灰泥墙,然而1935年的一次大修中全部拆改为格子门,十余年后塔身开始扭曲,可见斜撑的重要性。

4.纯木结构的绝缘性避免雷击。

来到木塔前会发现塔身没有安装任何避雷针,有人认为铁制塔刹和八条铁链具有一定作用,而避雷之谜一直是应县木塔的谜团之一。1993年,文物局为破解木塔抗震之迷曾在塔上安装地震监察仪,2002年遭强烈雷击,后所有仪器设备被拆除。现在的观点是木塔纯木结构本身具有良好的绝缘性。

5.其他因素

除了以上原因也要归功于木塔设计使用的很多细节,如将佛像分层放置以避免荷重集中,多使用短柱(叉柱造)、小料减轻自重等等。

塔远景图 塔远景图

木塔在历史上多次修葺,至今仍能看到题记。梁思成、罗哲文等古建专家都多次进行考察。人们为了保护研究木塔进行了各种努力,但如今身塔变形已经很明显。木塔建成950周年的时候整个应县都在庆祝,相信不仅是应县人,每一个来过木塔的人都希望它能够屹立更久。

位于应县的佛宫寺释迦塔就是通常所说的应县木塔,不仅是我国现存唯一的全木结构塔,也是世界最高的古代木构建筑。直到今日它仍是这里最重要的地标,在通往应县的公路上远远就能看到。

现在木塔周边都已经成为仿古商业街,木塔几乎是方圆百里最高的的建筑。每年夏季有大量的麻燕一边鸣叫着一边围绕塔身盘旋,蔚为壮观;木塔建于辽清宁二年(1056年),这样的景象也有九百多年了。

这座全木结构八角形楼阁式塔外观明层五层(实为九层),高67.31米。第一、二层中高11米的释迦牟尼主像右手结无畏印,左手结予愿印;内槽南面门额上可见三幅供养人像,分别是三位肖氏皇后;精美的天花藻井中心还有太极图。一楼佛像和壁画不允许照相。

经过夹层可登上第三层,主像仍为应身释迦牟尼佛,其左为普贤菩萨像,右为罕见的四臂文殊像,后面还有两位胁侍菩萨。这一层起设有平座栏杆,向外可俯瞰应县风景,麻燕不时掠过,风铎铮铮作响。

第五层为金刚塔式布局,五智如来中的四佛坐于莲花宝座之上。七层是报身卢舍那佛为中心的组像,包括大迦叶、阿难两弟子,文殊、普贤两菩萨及拂林、獠蛮两引童。塔的第九层是呈曼荼罗排列的九尊佛像,象征着佛从应身、报身进入了法神佛境界;中心最大的毗卢遮那佛(即大日如来)结智拳印。

应县木塔里的辽代雕塑不同于山西一般的寺庙佛殿在平面空间中运用悬塑加强场景的立体感,而是采用对称稳重的布局和质朴浑厚的单体塑像,利用塔的五个明层再配以佛的应、报、法三身,层层上升,最终的九尊佛像以象征宇宙真理的曼荼罗方式呈现;对人们来说,登塔即是从凡夫俗子进入圣人佛界的一次开悟之旅。 |

塔身及塔底构造

塔身及塔底构造 塔远景图

塔远景图