山本理显:细胞城市里的民主建筑

|

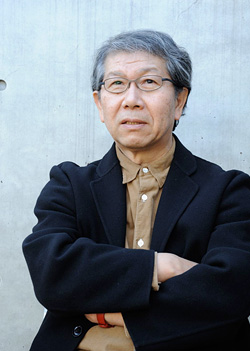

日本建筑师 山本理显 忘掉自己是城市细胞一部分的建筑无法经受时间的考验,不管它在结构上是多么的出色,转眼之间它就会属于过去。纪念碑总是属于过去的。 1945年生于北京的山本理显,是近十几年来在日本和国际建筑舞台上异常活跃的建筑师。最具代表性的作品有日本熊本市保田洼公寓、琦玉省立大学、广岛城市消防中心等。他的作品以新颖、前卫著称,特别受到青年一代的拥戴。他认为,在社会一体化高度发展的今天,单单的“通顺流畅、整体合一”也不再是衡量一栋成功建筑的唯一标准。在一个局部社会里,一栋建筑只有与其他设施、机构形成一个有机的系统,才能适应高淘汰率的当今社会的发展需要。 10年前他提出的细胞城市在建外SOHO的项目中得到了淋漓尽致的体现。3米×3米×3米的居住空间是他心目中给中国人设计的最佳数字。在他的文章中,他不止一次地提到,“设计标志性建筑的人认为艺术馆、图书馆、文化中心或是写字楼都可以被建成孤立的自给自足的建筑。事实上,它们同样需要成为城市的细胞,不管它在结构上是多么的出色。转眼之间,它就会属于过去。纪念碑总是属于过去的。” 山本理显答问录 Q:你是在北京出生的,但没有在此长时间地生活过,你如何评价这座城市? 山本理显:我从事建外SOHO的工作是从3年前开始的,从那时候开始我来到了北京。当时对北京的印象,到处都是工地,很明显是一个高速成长的中心地。给我印象很深刻的是,开发的方式不太考虑周围的环境,只考虑自己比较显眼,比较突出。 Q:当时对北京的印象,对建外SOHO的成型产生了很大影响吗? 山本理显:是这样。当时跟潘石屹先生和张欣女士谈了这个问题以后,提出要开发出一个不同于现在的开发形式的东西,提供新的生活方式。我觉得跟他们有很多共鸣,所以才会在一起合作。 Q:刚才你提到建筑和周围环境的关系问题。在北京高速发展的当下,如何确定将来的它和这个城市依然协调? 山本理显:将来,或者十年二十年以后的话,我们不是去猜测不是去等待,而是通过我们去创造。我们现在所做的东西会对十年二十年以后产生影响的。对于环境的贡献,我认为有很多意味。比如说光从建筑上来讲,它不可能从物理上来影响别人,但是它可以做一个样板,如果成为一个可模仿的东西,就可以改变这样一个地区。若是比较大的规模的话,起到的效果会更明显。建外SOHO的地下一层用来停汽车,一层是开阔的空间,可以让行人自由进入。这在市中心的地带,其特有的影响是可以改变一些人的生活方式的。现在的住宅风格一般是在自己的基地里面用一个围墙把它围起来,封闭起来。SOHO街是全开放式的。 Q:生活方式是一个比较热的词,你理解的生活方式是什么? 山本理显:SOHO和以前不一样的地方,是一个套型里面,有工作和生活两个机能。这样的建筑和以前的住宅就不一样了。以前的住宅就是一个家,关起门来,和别人隔绝起来这样生活。现在呢,因为有很多需要,SOHO意味着也可以做住宅,也可以办公,也可以做展示。生活是和社会紧密相连的,相对于以前的生活方式,SOHO是全新的。 Q:在日本或其他地区有没有做过类似风格的建筑? 山本理显:我在日本做了一个东云SOHO,和这里比较接近,也是开放式的。 Q:开放式的空间在你看来,是你个人对建筑空间的一种向往还是你对将来的生活方式的一种预见? 山本理显:这不是建筑师个人一方面的尝试,而是社会上已经有这种需求。社会有SOHO的需求了,而SOHO的人也希望有外部的人进来,因为它里面有很多店铺。 Q:开放式的建筑空间是只适用于SOHO,还是更广泛的居住场所? 山本理显:SOHO只是一个方向。在日本也曾经有一个标准,在上世纪50年代,一对夫妻,两个孩子,日本政府给日本人民提供的标准的住宅是按照这样标准的家庭给的,几十年都没有改变。但现在根据调查来看,这样的家庭在日本50%都不到,更多的是一个人、两个人,最多是三个人的,标准家庭的概念已经崩溃了。开放的多重需要是一种趋势。重要的是要让社会有更多的选择权,不是完全标准化的,而应是民主式的建筑。 Q:开放性的对立面是隐私权和安全性的担忧,民主建筑解释的具体内容是什么,你认为这种建筑本身能让人们重回原始的相互信任和自由的居住状态吗? 山本理显:在这个项目上,对民主建筑的理解,具有特别象征的是它一层的SOHO街,它不但在此居住和工作的人服务,外界的人可以自由进入。我们设计的外观采用了透明的介质,为的也是同建筑之外的人产生关系。而且它在城市的中心,又是这么大的规模,它意味着的东西就不一样。 Q:这类建筑,在世界上是刚刚兴起,还是有一些其他的实例? 山本理显:以前有一些小的尝试,但像这么大规模的建筑群,我想还是刚刚开始。但这是会一种潮流,刚刚兴起的潮流并会不断发展的潮流。我最近在阿姆斯特丹做了一个项目,也在向他们建议这种建筑模式,我想不久之后,会有越来越多的地方尝试。 |

会员评论