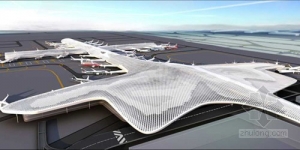

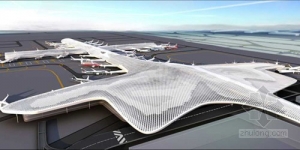

摘要:独特、复杂、精美,深圳机场新的航站楼(即T 3航站楼),与其说是一座候机楼,毋宁说是建筑界的艺术珍品。新航站楼以其独特的建筑风格被称为建筑界的“里程碑”,其表皮设计的复杂程度绝无仅有。整个T3航站楼钢结构施工的体量则超过5万吨。

T 3航站楼

新航站楼总建筑面积50万m2,其设计是仿生学的巧妙应用,形成由建筑到环境的自然过渡。这条巨大的“蝠鲼”保持着“一跃冲天”的姿态,“蝠鲼”的表皮设计的复杂程度在世界上独一无二,在建筑史上也是空前的。与北京T 3相比较,深圳新航站楼的表皮结构形成3.8万个天窗,是北京机场的220倍,幕墙接缝数量是国家大剧院的60倍。

“新”体现在三方面:一是结构理念“新”,外形为“飞鱼”状,主指廊的五个凹陷区使得整个钢屋盖外形显得灵动而不呆板;二是构造理念“新”,钢结构支座方面,无论是关节轴承的尺寸,还是使用规模上,在国内外都是首屈一指的;三是施工技术“新”,中心指廊区域V型柱及缩口钢拉梁的施工工艺上的创新,使得安装过程和卸载完成后整个结构受力均衡,没有明显的应力应变集中现象。

“多”则是体现在杆件数量多达26万件,构件长短不一,壁厚各不相同,节点复杂多变,构件弯曲曲率不同,全体自由曲面,空间异形复杂多变。

“难”也体现在了三方面:一是自由曲面、复杂节点及构件数量给深化设计、施工带来了极大的难度;二是加强桁架构件类型为多内隔厚壁小方管,此类构件在制作过程中的校正、应力消除及确保焊缝全熔透等方面也存在很多的施工难点。此外,难点还体现在钢结构超大型施工组织中与土建、幕墙、地铁、高架桥、GTC等施工单位在空间和工序上的交叉施工,交叉施工的点多面广给钢结构施工中协调、沟通带来极大难度。

以往传统设计屋面与侧墙有着不同肌理,然而新航站楼的屋面和侧墙却自然卷曲过渡,不对称但融为一种肌理,这在建筑界非常罕见,侧墙要求视野敞亮。这些都需要在看似一体的外表实现,就要靠构成要件的玻璃与金属板的尺寸和搭建角度的细微渐变完成。新航站楼搭建表皮的玻璃和金属板的尺寸规格高达2000多种,如果在传统设计领域靠手工调整设计图耗时极长,几乎不可能完成,只能应用现代设计的“参数化”设计,所有的变化可通过数学函数来计算。设计的精美必然带来施工上的难度增大。

深圳机场新航站楼另一大特点是将室内空间与外部造型进行整体设计,营造城市空间到航站楼整个流程空间的连贯过渡。主楼部分的办票大厅、行李提取大厅等公共空间均采用大跨度柱网,并通过中央的共享空间融为一体。双层表皮系统将自然光从屋面一直传达到地下一层。指廊区出发层有数百米长的连续无柱空间被表皮幕墙全方位包裹,每个方向都有自然光透过,结合上下起伏的凹陷区设计,形成流动空间体验。

可以说,深圳机场造型设计的建筑表皮理念与传统建筑完全切断,光滑柔软的表皮和编织着无限光影变化的单元肌理,将把建筑的表皮设计带进全新的世界,在全球建筑正在多方探索,从几何形体走向自由形体的革命中,深圳机场新航站楼项目作出大胆创新。

|