青藏铁路原始创新突出 获科技进步奖特等奖

相关专题:青藏铁路全线通车

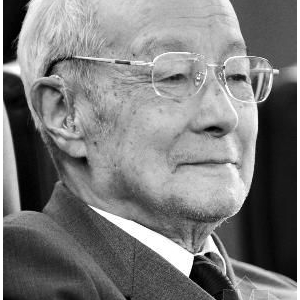

国务院总理温家宝与获得2008年度国家最高科学技术奖的中国科学院院士、北京大学教授徐光宪交谈。

徐光宪 在昨日举行的国家科技奖励大会上,“青藏铁路工程”等3项成果被授予国家科技进步奖特等奖。 “青藏铁路工程”所获得的奖项,由铁道部、中铁第一勘察设计院集团有限公司、青藏铁路公司等50余家主要完成单位,共计120位主要完成人员共同获得。 青藏铁路创造了世界高原铁路的建设奇迹。工程建设成功克服了冻土、高寒缺氧、生态脆弱三大世界性工程难题。 原始创新突出是本年度获奖项目的一大亮点。据国家科技奖励办公室副主任胡晓军介绍,国家技术发明奖和国家科技进步奖获奖项目取得发明专利数量840项,其中技术发明奖280项,科技进步奖560项;取得发明专利的获奖项目数量共计140项,其中技术发明奖37项,科技进步奖103项。 此外,对国家科技奖获奖项目主要完成人的年龄统计显示,45岁以下的占56.43%,35岁以下的占12.64%,30岁以下的占3.38%。 ■ 盘点 【自然科学奖】 一等奖两年空缺 今年的国家自然科学奖一等奖出现空缺。至此,这一奖项已经连续两年出现空缺。有34项成果获得了国家自然科学奖二等奖。 【技术发明奖】 一等奖数目空前 包括“小型高精度天体敏感器技术”等3项成果获国家技术发明奖一等奖,数量可谓空前。“粒子过程晶体产品分子组装与形态优化技术”等52项成果被授予二等奖。 【科技进步奖】 三项目摘特等奖 “青藏铁路工程”等3项成果摘得国家科技进步奖特等奖。“全超导非圆截面托卡马克核聚变实验装置(EAST)的研究”等26项成果获得国家科技进步奖一等奖。225项成果获得国家科技进步奖二等奖。 【科技合作奖】 三外籍科学家获奖 美国农业经济学专家罗斯高、澳大利亚生态学专家维克多·罗伊·斯夸尔和德国化学工程专家洛塔·雷获得国际科学技术合作奖。 ■ 自述 “小时候我好奇成癖爱提傻问题” 徐光宪称比不上前辈科学家 ■ 人物简介 1920年11月生于浙江绍兴,1951年在美国哥伦比亚大学获得博士学位。1980年被增选为中国科学院学部委员(院士)。曾任亚洲化学联合会主席、中国化学会理事长等。先后获得国家自然科学二等奖、国家科技进步二等奖等奖项。 面对成就我比不上我的学生 我一生在科研上三次转向,在四个方向上开展研究。在这四个方向上,我的学生已大大超过了我。我比不上他们。这是真心实意的话。青出于蓝而胜于蓝。学生超过先生,我非常高兴。这不是谦虚,是实实在在的话。 以前获奖的,拿袁隆平来说吧,我就比不上。他不但解决了中国的粮食问题,对世界粮食问题也有很大贡献。此前还有钱学森先生,还有托起‘两弹一星’的科学家,他们的贡献特别巨大。我比不上他们,真的! 小时候,我好奇成癖,爱提傻问题。常问大人:“天上有多少颗星星?头上有多少根头发?大人不回答。但我不死心,仍然记着这些‘傻问题’,后来把它们都搞清楚了。小孩子好奇心很重,不但不能压制,还要鼓励。很多人搞科研,搞创新,动力就是好奇心。” 面对奖金500万拿出来搞研究 我自己的钱已经够花了。我获奖的工作都是我的学生和研究团队完成的,我只是这个集体的代表。我已经跟大家说好了,包括那50万元(指500万中归个人所得的50万元)在内,全部都拿出来。几个研究团队要好好商量,怎么分配使用这些经费。经费要以稀土为主,要全部放在几个课题组和国家重点实验室…… 平常生活不折不扣的金庸迷 我不懂音乐和艺术,音乐和艺术需要天才,我没有这方面的细胞。但我是个不折不扣的“金庸迷”。晚饭后我经常看金庸的武侠小说,感到倦了,放下就睡。我还爱看“三国”、“红楼”。围棋是我保持时间最长的业余爱好,但年纪大了,精力吃不消,就放弃了。(据新华社) ■ 他说

潜心稀土40年掀起中国冲击波 58年前,徐光宪回到祖国。在“戈登将军号”邮轮上远远望见五星红旗而激动不已的他,也许想不到,在获得新生的祖国,他会和“稀土”打上近40年交道,又会被“放逐”于鄱阳湖畔放牛劳作,最终凭借“稀土”登上中国科技界的最高领奖台。 “仍为那面五星红旗激动” 徐光宪最早从事量子化学研究,后来先后转向核燃料化学、稀土化学。 “(这些转变)都是徐先生为了配合国家的需要”。他的学生、北大稀土材料化学及应用国家重点实验室黄春辉院士说。 正是为了“国家的需要”,1951年获得哥伦比亚大学博士学位的徐光宪决定放弃留美任教的机会,和妻子高小霞返回祖国。 其间,朝鲜战争已经爆发,美国已提出法案“让全体中国留美研究生加入美籍不准再回中国”。徐光宪回忆,当时这一法案正等待参众两院通过。他担心一旦法案通过,将再“难酬赤子报国之心。” 1951年4月15日,徐光宪夫妻借华侨探亲之名,登上“戈登将军号”邮轮离开旧金山,经香港辗转回到新中国。徐光宪曾对黄春辉说,当他看到悬挂着五星红旗的船只前来迎接的时候,“现在想起来都非常激动”。 徐光宪随后来到北大化学系任教。“在那时学生的印象中,他柔和的目光穿过圆边眼镜,说一口带有绍兴口音的普通话”。 “我保证他们都不是特务” “文革”爆发后,留美的背景让徐光宪在1968年被打成“特务”。一次批斗会上,就在造反派要他老实交代问题时,徐光宪突然站起来大声说:“我保证自己百分之百不是特务,也保证他们(另外两位科学家)不是特务。” 然而这句话却让徐光宪自己更加危险。整整半年,他被关在一个小房间里。造反派常常把他提去问话到凌晨三点多,早上六点又得起床接受“劳动改造”。不过,他似乎“想得通”,每天“改造”完,倒头就能睡着。 后来,徐光宪夫妇被下放到江西鄱阳湖畔的鲤鱼洲。在干校,徐光宪放牛、种水稻。 世界刮起China Impact 1972年,徐光宪从江西回到北大后,化学系接到了一项任务———分离镨、钕。镨、钕都属于稀土元素。稀土,是17种元素的统称。这17个“兄弟”长得极为相似,要分离它们十分困难。徐光宪从改进稀土萃取分离工艺入手,出色完成了任务。 当时的稀土生产技术为美法等国所掌握。黄春辉回忆,当时国际上稀土价格非常高,“做一次实验只能从小瓶里取出半克或一克”。徐光宪希望解决中国的稀土生产问题。 在大量实验的基础上,他提出了稀土串级萃取理论。黄春辉说,这一理论运用到工业中后,“北大校工厂每天都可以生产1公斤”。生产高纯度稀土产品的成本也下降了3/4。 中国开始变成稀土生产大国。单一高纯度稀土的大量出口,很快导致国际市场的价格下降了3-4倍,曾经是世界上最大稀土生产企业的美国“钼公司”宣布倒闭。 出于保密的原因,当时的研究并没有发表几篇论文,国外不知道中国发生了什么事情,他们用China Impact(中国冲击)来形容稀土市场的巨大变化。 两度上书总理提出建议 徐光宪在北大工作的学生中,有三人先后成为院士,除黄春辉外,还有黎乐民、高松两位。得到两项国家973项目持续支持的首席科学家严纯华也是他的学生。 严纯华认识徐先生已近30年。“我没见过他跟哪个学生发过火”,严纯华说,在读研究生时,一个同学不记笔记不做作业。徐光宪就把这个同学请到家里,拿自己在哥大上课时做的笔记和作业拿给这个同学看。这个同学就感到了徐先生的苦心。 徐光宪目前已基本不做一线科研了。负责照料他生活的王炳武副教授说,徐先生仍然关注国家大事。 王炳武介绍,徐光宪认为现在中国没有控制住稀土的定价权,“由于稀有程度和应用领域不同”,最便宜的稀土跟猪肉的价格差不多,日本和美国就会利用这个机会储备稀土”。 为此,徐光宪曾向温家宝总理写了两封建议书,建议国家限制稀土的产量并控制定价权。这些建议迅速得到总理的批复。 严纯华觉得,从这些思考能看出徐先生的目光更高更远,也能感受到他40年不变的“稀土情结”。 |