陈阳:组织发展的三个维度—资源、业务流程、产品

|

陈阳,ADU企业管理咨询公司首席顾问,清华大学、同济大学建筑设计总裁研修班讲师,同济大学建筑学学士、工商管理硕士。曾任ECUC上海华东城建设计集团总经理、HAYA北京环洋世纪建筑设计公司(现凯里森)总经理、CCDI悉地国际上海公司总经理、总部运营副总经。

陈阳,ADU企业管理咨询公司首席顾问

自1991年同济大学建筑系毕业至今,陈阳已有22年的工作经历。按行业维度,可以分为两段:设计行业14年、房地产行业8年;按地域维度可以分为三段:深圳10年、上海11年、北京1年。2008年,陈阳创立了ADU企业管理咨询公司,总结和整理了多年设计行业管理实践,提出了对设计企业管理的理解,并在对一些企业的顾问咨询和实践中尝试应用。经过多年的摸索、沉淀与思考,陈阳——这位最早同时拥有建筑学和MBA学位的中国人,终于形成了一本针对改善传统设计业务管理和推广普及有效管理工具的著作《白话设计公司管理》,而这本书于2013年1月正式发布,一个月首批印刷2000本售罄。

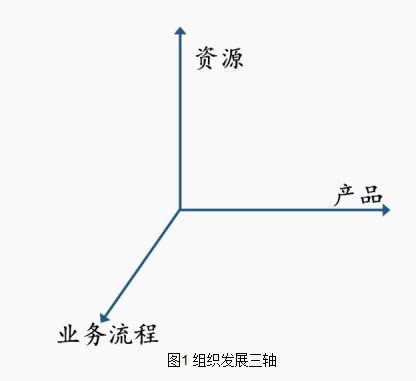

自去年《白话设计公司管理》一书截稿后,一直没系统性地写点东西,期间思考颇多,适逢建筑中国约稿,遂尝试重新动笔。 本文谈的是设计公司的组织发展规律,其规律遵循“资源—业务流程—产品”三轴。

资源:任何企业的发展之初就必定拥有一定资源,对设计公司来说,人力资源往往是第一位的,其他的主要资源还有技术、品牌、业绩、资金、信息等等。

业务流程:如果把企业运作比做打牌的话,资源的相对优劣就是能否抓一副好牌,业务流程就是如何打牌的问题。企业在既定的资源条件下,能否通过高效的业务流程使资源最佳地组织、发挥出来,是对组织管理能力的重要考验。《白话设计公司管理》一书中,我提出中国设计公司要从最初级的接活(销售)——干活(运营)的业务流程模式,转型为高效的以研发驱动的“研发—市场—销售—运营”业务流程模式。

产品:产品是指能够提供给市场,被人们使用和消费,并满足人们某种需求的任何东西,包括有形的物品、无形的服务、技术、观念或它们的组合。所以,设计也是一种产品,遵循产品发展的规律。当企业发展到一定规模时,在原有产品线基础上就会有新产品拓展的需求,组织架构上会发展出产品团队,对某类产品的全生命周期负责。

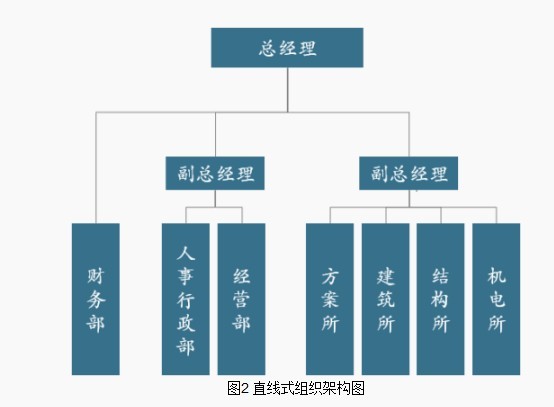

上述三轴的发展轨迹一般是先资源轴,后业务流程轴,再产品轴。 目前国内设计公司基本上仅发展了资源轴,追求资源的数量、质量,设计公司之间的竞争主要是资源比拼,个别公司对市场行为略有重视,但远远没有达到公司业务流程的高度。组织架构的上,设计公司表现为典型的单轴(资源轴)特点,以小型公司(50——200人)为例,一般有方案所、建筑所、结构所、机电所等专业所,也有的是分为几个综合所。所长的职责既包括资源团队的人力资源管理,也包括初级的业务流程管理(接活——干活),所长一般是所内所有项目的项目经理,甚至还包括客户、产品的一些研究。也就是说,把潜在的业务轴、产品轴的职责都赋予资源轴上的管理者—所长。因此,所长必须是一个全才,而不是专才,这种组织结构在管理学上被称为直线职能式。打个比方,一个设计公司就像是一个山大王带着几个大土匪,每个大土匪带着几个小土匪,每个小土匪再带着一群喽啰,大小土匪们随时都有可能转换门庭。这样的组织占个山头混饭吃还凑合,正规军来了只能缴枪或者落荒而逃。遗憾的是,我们看到很多设计公司,包括国营大院仍然只是在资源轴上打转转,试图寻找组织发展的机会,总院—分院—所—室(组),还是那套直线式结构,只不过顶上的帽子大了。

直线职能式组织强调竖向关系,封闭式的组织文化。“上级—下属”是“命令—服从”的关系,适合军队、政府、低技术含量的制造业、服务业等组织,并不适合需要发挥个人主观能动性的智力型、项目型组织。而且,设计公司的发展如果不是通过高效的业务流程和产品拓展,而是追逐全才,那只会陷入人才困局。

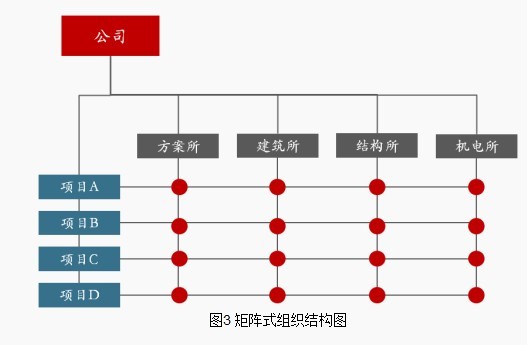

矩阵式结构是在直线职能式竖向关系的基础上,再增加一种横向的组织合作关系,它将管理部门分为两种,对设计公司来说,一种是资源部门(专业所),另一种是为完成某一项专门任务(如项目的设计)而由各资源部门派人联合组成的专项小组(项目组),并指定专人(项目经理)领导,任务完成后,小组成员就各回原部门。如果这种专项小组有若干个的话,就会形成一个为完成专项任务而出现的横向系统。这个横向系统与原来的竖向领导系统就组成了一个矩阵,因此称矩阵管理。也就是说,矩阵管理中的员工是双线汇报的模式。其上司有两个,一个是业务流程上司,一个是专业发展上司。前者关注你的工作绩效,后者负责你的人力资源管理。

关于矩阵结构最早的实践是ABB的前身ASEA,一家瑞典公司。1979 年巴纳维克出任ASEA总经理时,着手对公司的组织结构进行改革。首先,他把公司扁平化,并在公司拓展国际业务时将公司重组为全球矩阵组织。这种组织结构方式,不仅可以使公司提高效率而且可以降低成本,同时,也因其良好的创新与顾客回应,而使其经营具有差异化特征。这种组织结构除了具有高度的弹性外,而且能够使各地区的全球主管接触到有关各地的大量资讯,它为全球主管提供了许多面对面沟通的机会,有助于公司的规范与价值转移,因而可以促进全球企业文化的建设。 矩阵式组织强调横向合作关系,开放式的组织文化。在运营管理上可以打破所与所之间的壁垒,为项目配置合理资源。所长回归到资源团队人力资源管理者的角色,业务轴上的管理者分别负责“研发—市场—销售—运营”等业务流程管理,他们之间的关系不是直线职能式结构中的行政隶属关系,而是根据完成不同任务的合作关系。这就形成了一个平面矩阵。

设计行业理应具有的高智力附加值特点,需要员工发挥主观能动性。每个人的专业能力、性格特点、发展意愿有很大差异,如果按全才的视角,会发现几乎所有员工都有缺陷(包括创始人自己),如果换成专才视角,会看到员工的优势所在,在合适的岗位上就能发挥其优势,回避弱点。

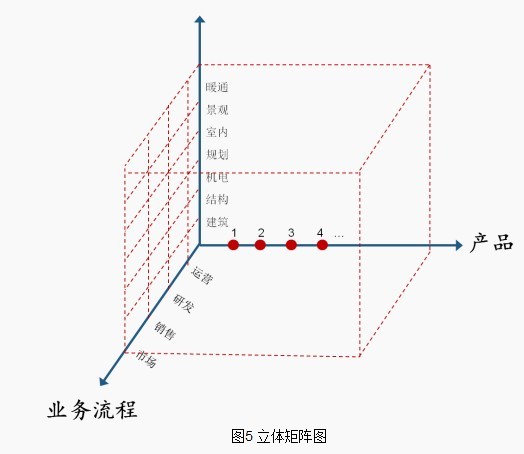

需要注意的是,业务流程轴上的管理者的工作重点是建立、维护、发展业务管理系统,而不是亲力亲为。比如一位研发总监,其核心任务是组织、维护公司的研发体系,如何调动员工参与研发课题、分配研发经费、管理研发课题从立项到结题的过程,而不是自己担任所有研发项目的项目经理,那样的话,又回到了全才的思维陷阱。 CCDI在发展过程中,曾经一度把资源轴、业务流程轴都并入产品轴,以强化产品线的力量,即事业部。事业部中,既有各专业资源团队,也有市场——销售——运营业务模块的管理者。2012年,CCDI在新的一轮组织架构调整中,把“资源—业务流程—产品”三轴分立,试图建立全新的立体矩阵。理论上,这样的立体矩阵更有开放度、更有活力,企业可以成为自成长性的有机组织。这个立体矩阵式的组织结构可以帮助我们理解CCDI所提出的“规划森林,让树木自由成长”的意图。

建立开放式的矩阵式组织的难点不是形式上的,而是思维的转变。从小我们就被教育要“听话”,在家听父母的,在校听老师的,在单位听领导的,服从领导或命令下属这种管理方式容易理解和操作,而矩阵式结构所支持的在个体自主意识基础上的横向合作关系很难理解,反而常被误解为多头领导。实际上,真正的多头领导容易出现在直线职能式的官僚机构中。

管理学理论告诉我们,企业核心竞争力来源于三个方面:资源、流程、价值观。这三点恰与本文所论述的组织发展三轴—“资源、业务流程、产品”—契合。

记得有一次,有人问CCDI董事长赵晓钧:“您能调动的资源有哪些?”赵总摸了摸脑袋,想个一会说,大概只有我的秘书。

也许,这就是矩阵式组织结构的魅力。 |

会员评论