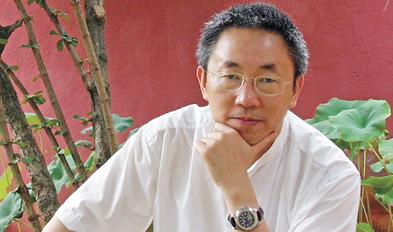

汪孝安:体现时代感的建筑才具有生命力

|

“我做建筑设计,有一定的偶然性,若换成是别的行业可能也会尽力去做。”华东建筑设计研究院总建筑师汪孝安说,“当然人生短暂,也不可能再去做另一种选择,但建筑应该说比较适合我。” 别无选择 “建筑设计的魅力在哪里?每一个项目都是一个新的课题,有永远学不完的东西。过去学过的一些知识、掌握的一些技能,哪怕粗看与建筑设计没有什么相干,但往往会在设计过程中或多或少地产生联系。如果从小动手能力强,喜欢装装拆拆,做做船模、航模,修修闹钟什么的,对学习建筑设计肯定有好处。作为一名建筑师,我发现文学方面的修养挺重要;同样,对历史的兴趣也好,对音乐、绘画、雕塑或机械、电子的兴趣也罢……常常是书到用时方恨少。”

这话里有他的人生体验。 回忆少年时代,汪孝安笑说他没读过什么书。“1966年小学毕业,学工、学农。1969年所谓初中毕业,然后下乡。我们这一辈,真正在学校正规读书实际上就小学6年,文化基础和你们这一代科班出生的不能比。1973年有一段时间要恢复高考,就拼命补一些东西,参加考试考得也挺好,但出了一个白卷张铁生,成绩就没用了。” 1978年汪孝安回城,按政策顶替父亲进了华东建筑设计研究院,成为该院的一名仪器测量工人。一年后,院里对新进人员进行文化考试,按成绩重新分配,部分员工可以从工人编制转为干部编制。这次考试,用汪孝安的话说“考得蛮好的”。1980年汪孝安进了设计所,从学徒开始画施工图,学做建筑设计。从事建筑设计这一行,对汪孝安来说别无选择。 “刚开始做的都是比较琐碎的工作,这个项目排一个楼梯间,那个项目排一个卫生间,真是从最基础的工作做起。”在工作同时,汪孝安上夜大,学习建筑专业的大学课程。“那时读的上海市业余土木建筑学院,很好的学习氛围,学生和教师都很投入。挺感谢那时来夜校任教的老师们,他们几乎都是日校或大院的学科带头人。建筑设计有个特点,就是在实践中学习,这和在学院进行系统学习一样有着同样的重要性。” “你应当要知道需要学些什么,这很重要。”汪孝安说,“建筑设计是一个逐步积累的过程,当然,还要有一定的悟性。如果你比较喜欢这个专业,对建筑有着比较敏锐的感觉,身处比较好的建筑创作环境,就有可能把这份工作做好。” 开始于每一处细节 建筑设计这个行业对从小喜欢画画的汪孝安来说无疑是合适的,而华东院这个建筑大院深厚的文化底蕴和老一辈的建筑师、工程师在工作中所体现出的敬业精神和严谨作风,对汪孝安的职业生涯影响很深。 “建筑设计并不像外界所想象的那样,靠灵感就能做大师。建筑设计过程中有很多细节,很琐碎,你说难度有多高,未必。但若能把每一个环节、每一个细部都搞好,则不易。但唯有这样,才可能造就一座好的建筑。”最初的七八年,汪孝安就是协助院里的老建筑师做各种各样的基础性工作。“像师傅带徒弟学生意的过程,虽没有明确某一位老建筑师是直接的导师,但周边的老同志都会有一些教导,他们是我的启蒙老师。” 汪孝安是这些老师们喜欢的学生,因为他很少出错。“开始做的是相对简单的工作,我印象中出大错的事几乎没有,自己画的图要尽量准确。我们设计有校对、有审核,图纸上批改的红笔尽量要少。错误多是很难为情的事,也不应该发生。” 从1986年开始,汪孝安就负责一些小项目的初步设计和施工图,旅馆、厂房、培训中心等,“完成的质量应该是可以的”。 1988年,汪孝安独立完成了第一个从方案做起的建筑设计项目沪西清真寺。“当时领导考虑项目较特殊,进度又较急,想找一家熟悉其功能的单位一起完成。但有关清真寺的使用功能和建筑文化、伊斯兰教的风俗习惯,需要了解清楚,就派我去做些调研工作,调研完领导觉得我们自己做也可以,就安排做了。”这个项目使他的职业生涯上了一个小小的台阶。沪西清真寺在1991年建成,获得了上海市优秀设计二等奖,“我学历比较低,要评上高级职称就得破格,条件就是要获得市级优秀设计二等奖以上的奖项,因为这个奖,1993年我评上了高级职称。” 步步为营 1999年汪孝安成为华东院的副总建筑师,2003年成为院总建筑师。在人才辈出的华东院,一个非科班出身的建筑师能达到这样的高度并不容易,“对于这个岗位,我并不认为能完全胜任,只有尽力地去做。” “做的每一个项目,对我的职业生涯都有影响,每一个项目都有所进步。”汪孝安说,“曾有人说建筑师是老年人的职业,意思是这个职业需要较长时间的积累,就像大夫一样,遇到的同类症状可能表象不同,需要根据所积累的经验判断,对症下药。建筑师也一样,在每个项目面前面对的都是新的挑战,有新的困难要克服。建筑师要能沉得住气,一步一步走,职业发展的基础才会稳固。” 上世纪九十年代,汪孝安做了上海电视台、上海广播电视国际新闻交流中心等好几个广电项目。“这类项目功能复杂。广电大厦有14个技术系统,演播厅、录音棚、后期制作、播出系统等,要把这些系统从技术的要求变成建筑的空间和合理的流线,难度比较高。同时,广播电视技术发展很快,建设初期提了要求,往往在建设过程中需求就变了。当时我们做这个项目的时候,就在考虑如何应对各种不同功能需求和可能不断发生的需求变化,我们提出这样的设想:在广电高层建筑中采用大跨度、大空间的布局和结构技术,这在当时的国内是一个创新的构想。”汪孝安说,“一开始业主并未马上接受,后来他们去日本考察,发现日本也有广电建筑采用了类似的处理,才最终采纳了我们的方案。这是个巧合吧,但在国内建筑信息较为闭塞的当时,说明我们也有较为超前的创新意识。这两个项目最后都得了奖。在项目十多年的使用过程中,有过较大的使用功能改变,灵活空间实现了广电建筑的可持续使用。此后我们又陆续做了武汉广电和江苏广电等大型的广电建筑,在这个领域作了进一步的探索。” 对他做过的所有项目,汪孝安印象深刻,因为每个项目都得花好几年时间,很辛苦。但他说不是都满意这些项目,“建筑是遗憾的艺术,回过去看,总有值得改进的地方。重要的是每个项目都应尽力去创新,建筑就是这样一步一步地提高。” 央视新大楼和世博演艺中心 也正是因为在广播电视建筑专业技术方面积累了一定经验,华东院后来和OMA(大都会建筑师事务所)一起承接了央视新大楼的设计任务。 “是国际投标,最后入围的前三名中,一家境内、两家境外。我们的投标方案进入前三。最后OMA方案作为实施方案。而业主和OMA在选择华东院为国内合作伙伴,应该说我们在广电建筑设计的业绩是最主要原因。”汪孝安说,“这里有两方面因素:其一是投标成绩不错,对这个项目有着较深的理解;其二我们院有技术实力,包括整个设计团队各专业在广电建筑设计方面的技术积累。” 2002年底华东院正式与业主和OMA签约,共同进行央视新大楼的设计。汪孝安作为中方项目设计总负责人,参与了设计的全过程。而央视新大楼全部建成要到2010年,可谓是“八年抗战”。对于这个项目,汪孝安最大的感受是辛苦。“这个项目的难度主要体现在技术方案和实施的过程中,各专业均面临项目复杂功能组合、复杂空间形态、广电技术系统整合等大量的技术难题。现在回想,代价也很大,整个团队的投入非常巨大,也太辛苦,再来一个这样的项目,我可能没勇气去做了。” 汪孝安认为,无论是合作设计还是原创方案,建筑创作应该贯穿于方案,直到实施的全过程。作为建筑师,从方案阶段、初设阶段、施工图阶段、施工实施阶段,到材料选择、细节处理等,无时无刻,都要考虑和整个系统协调,并在每一个设计阶段不断加以深化。 汪孝安所承担的世博演艺中心项目,也是一个从创意到实施的系统工程。“这个项目基地面积7万平方,文化娱乐集聚区的功能定位挺好,对设计而言,方向非常明确。”汪孝安说,“项目采用方案国际招标,多轮比选,最后选择了华东院。” 世博演艺中心座落在黄浦江边,立项时仅4000座剧场的规模,后来随着建设方出于场馆长期运营的考虑及功能需求的不断优化,演变到了目前的1.8万座多功能剧场。“但基地面积已无法改变,我们结合主场馆碗状空间的功能特点,采用了占天不占地、形似飞碟的方案。项目滨江而筑,我们不希望巨大的建筑体量给周边环境造成压力,所以采用这么一个比较轻盈的有飘浮感的方案,可以说这个建筑是环境所造就的。” 最后中标的这个方案,建筑的形态与周边环境和内部功能高度统一,是建筑最理想的状态。 站在时代的背景前看建筑 “建筑不是雕塑,一个建筑如果功能不好,形态再怎么做,也是站不住脚的。”汪孝安认为建筑的形态不能脱离功能而存在。对于国家大剧院、鸟巢、央视新大楼这些新世纪出现在中国的标志性建筑,汪孝安有他的理解。 “有的时候,形态也是功能的组成部分。”汪孝安说,“有些项目与其特定的时代背景和文化背景密切相关。特定项目具有其特定的功能要求,包括标志性的形态诉求,需要给人在形态上有积极意义的联想,并给人以视觉冲击力,留下深刻的印象。” “国家的、大型的、有代表性的项目,虽然功能很合理,但如果形象很平淡,这是不是也有些问题?我觉得要综合考虑,建筑的形态并不仅仅是外观,有时确实需要有一定象征意义在里面,当然要看所用的场合。” “央视新大楼,我一直这么说,是一个特定时期、特定城市、特定业主的特殊项目,它的形态本身就是功能的一个组成部分。对这样一栋形态特殊的建筑,引发各种争议,正常。这是一个特例,并不具有普遍性,但在建筑的探索中,应当有其积极的意义,大家可以用一种宽容的态度去观赏、思考。CCTV是电视传媒,建这样一栋大楼,不管你喜不喜欢,到北京来,你肯定会去看,这就是它的价值。这样具有震撼力的建筑形态,肯定会给人以深刻印象,我觉得大楼形象方面的目标达到了。这个大楼除了它的电视演播、制作和播出等电视传媒的使用功能外,大楼形象本身就具有文化传播的效应。” 汪孝安认为要站在时代的背景前看建筑。“一座建筑在一个城市中站住脚、有它的地位、体现出一个时代的缩影,总有其价值所在,比如艾菲尔铁塔。现在,全球都在关注环境保护和绿色节能,建筑设计的着眼点就与以前有很大的不同。实际上并不存在所谓几十年不落后的建筑,而只有能体现时代感的建筑才具有持久的生命力。” |

会员评论